本文

一駅一事業石神前駅編を作成しました

石神前駅編

石神前駅周辺のおすすめスポットについて、無人駅マイスターに聞いてきました!

石神前駅とは

二俣尾一丁目にある石神前駅は、1928年に青梅鉄道の駅として開業されたが、名称は現在と異なっていました。

1921年に青梅鉄道が経営する遊園地(楽々園)が開園しており、最寄り駅として誕生した当時は、楽々園停留場という名称でした。

1929年に青梅電気鉄道に社名が変更になっても、駅名は変わりませんでしたが、1944年に青梅電気鉄道が国有化された際に三田村駅に駅名が変更され、さらに3年後の1947年に現在の石神前駅に名称変更されました。

石神前駅マイスターの渡邊さんにインタビュー!

石神前駅の魅力や周辺のおすすめスポットについてインタビューしてきました!

・無人駅マイスターさん紹介

石神前駅の駅マイスターを担当しているのは、渡邊真由さん。

東京アドベンチャーライン内の無人駅11駅に

それぞれ存在する駅マイスターのリーダーも務めています!

無人駅マイステーション化プロジェクト・駅マイスターとは?

東京アドベンチャーライン内には、無人駅が11駅あります。そのすべてを青梅駅が管理し、月1~2回程度の巡回清掃などを実施していました。もっとひとつずつの駅に特化した管理体制はできないかと思案し、有人駅と同様のサービス環境を保つために発足したのが、無人駅マイステーション化プロジェクトです。

「お客さまにとって無人駅でも有人駅でも駅には変わりはない」の想いのもと、11駅に「無人駅マイスター」を定め、責任と誇りをもって管理しているそうです。

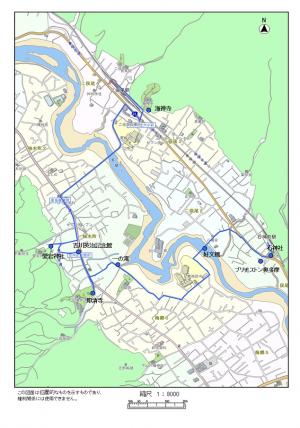

石神前駅の観光スポットを巡るモデルコース

石神前駅から二俣尾駅に向かう、モデルコースを紹介します。

総距離数:3.7km 所要時間:約1時間 ※各施設の滞在時間や休憩時間を除く

(1)石神前駅→(2)石神社→(3)ブリヂストン奥多摩園→(4)好文橋→(5)一の滝→(6)即清寺→(7)青梅市吉川英治記念館→(8)愛宕神社→(9)海禅寺→(10)二俣尾駅

石神前駅<外部リンク>

現在の石神前駅の名前が示すとおり、石神社の最寄り駅になっています。駅のシンボルマークには、石神社の境内にある、幹周6.5m、樹高25m を超える市指定天然記念の巨大な イチョウの樹が描かれています。

石神社<外部リンク>

祭神は磐長比売命(いわながひめのみこと)。創建は不明で、古くは石神大明神と称されていました。明治6年に村社に列格。

『武蔵名勝図会』によると、「土人いう、当社は石神(いそのかみ)明神と称したが、誤って上(かみ)を神としてしてしまった。本来は奈良県の石上神宮を勧請したもの」といわれています。「御神体は丸き石なりとも云う」ともあります。

別当は青梅山金剛寺で、末寺の泉蔵院と正明院が隔年交代で奉仕したといわれています。

境内のイチョウの木は、市の天然記念物に指定されており、紅葉の時期には鮮やかに色づきます。

-石神社と大イチョウ-

ブリヂストン奥多摩<外部リンク>(旧楽々園)

石神前駅誕生のきっかけとなった旧楽々園。跡地にはブリヂストン奥多摩園があります。

株式会社ブリヂストンの保養地ですが、庭園は有料で一般の人にも公開されています。

庭園内では四季折々の自然を体感できますが、特に秋は見事な紅葉を楽しむことができます。

※場合によって観覧不可となる日もございます。

観覧ご希望の際は、公開日や料金の詳細について、

必ず事前にブリヂストン奥多摩園にご確認ください。

-ブリヂストン奥多摩の紅葉の様子-

-入り口にはブリヂストン奥多摩園の看板-

好文橋<外部リンク>

二俣尾地域と梅郷地域を結ぶ人道橋です。

季節に応じて、新緑や紅葉を楽しむことができます。

-好文橋から見た多摩川-

一の滝<外部リンク>

滝を見るために近くへ行けるよう、2022年に整備されたばかりの観光スポットです。

青龍の滝の別名もあります。

即清寺<外部リンク>

真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)の寺院です。

元慶年間(877~884年)元喩和尚の開創、建久年間(1190~1198年)に源頼朝が

畠山重忠に命じて造営、印融和尚が中興したそうです。

三田氏を滅ぼした後北条氏に仕える北条氏照にも信仰されたほか、

慶安元年(1648年)には、徳川氏から明王堂領三石の朱印状を寄せられた。

青梅市吉川英治記念館<外部リンク>

吉川英治は『宮本武蔵』など数多くの名作を生み出した昭和の代表的な国民文学作家で、今なお多くの人々に親しまれています。

青梅市吉川英治記念館(草思堂)は、吉川英治が昭和19年から同28年までの約9年間家族と共に暮らしていました。

愛宕神社<外部リンク>

祭神は火産霊神(ほむすびのかみ)で、御神体は本地勝軍地蔵です。

創建は伝えによると、元慶年中(877~884年)で、即清寺の開基にともない、

その守護のために創建されたといわれます。その後、建久年中(1190~1198年)に、

源頼朝が畠山重忠に命じて、山頂に社殿を再建したともいわれています。

また、『皇国地史』によると、三田弾正の祖先で相馬師門の後裔師秀が辛垣城築城の際に、

その鎮護のため愛宕神社を勧請したのであろう、ともいわれています。

-愛宕神社の急な石段-

-春には石段周りのつつじが美しく咲きます-

海禅寺<外部リンク>

1460~66年に開山。この地方の豪族、三田氏の厚い保護を受けたが、1561年辛垣城陥落の際の兵火で焼失したと伝えられています。その後、焼失と再建を繰り返し、現在、境内地は東京都指定史跡になっています。本堂の左手には、三田氏の供養塔である4基の宝篋印塔が11基の五輪塔と共に並んでいます。前庭には、市指定天然記念物の市内最大級のクスノキ3本があります。

参考文献

参考文献

『おうめ文化財さんぽ』(2019)

『青梅を歩く本』 (1994)

『青梅歴史物語』(1991)

『青梅市史 (上巻)』(1995)

『青梅市史 (下巻)』(1995)