本文

障がいのある人も障がいのない人もその人らしく暮らせる共生のまち青梅市条例

「障がいのある人も障がいのない人もその人らしく暮らせる共生のまち青梅市条例」が施行されました

青梅市は、障がいのある人と障がいのない人がともに生活し、活動する共生社会を目指していますが、現実には、まだ多くの偏見や差別が存在しています。

青梅市における障害や障がいのある人への理解を深め、さらに差別のない社会、障がいのある人も障がいのない人も同じ地域社会の一員として、互いに尊重し合い、支え合いながら、いつまでも安全に、安心して心豊かに暮らせるまちづくりを推進するため、この条例を制定しました。

青梅市における障害や障がいのある人への理解を深め、さらに差別のない社会、障がいのある人も障がいのない人も同じ地域社会の一員として、互いに尊重し合い、支え合いながら、いつまでも安全に、安心して心豊かに暮らせるまちづくりを推進するため、この条例を制定しました。

条例のポイント

不当な差別的取り扱いの禁止

障害を理由として、正当な理由もなくサービスの提供について拒否、制限、条件を付けるなど、障がいのない人と異なった対応をすることを禁止しています。

≪不当な差別的取り扱いの例≫

・障害があることを理由に対応の順番を後回しにする。

・本人を無視して、介助者や付添者のみに話しかける。

・やむを得ない理由があるにも関わらず、身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の同伴を拒む。

・車いすで飲食店を訪問したら、店内が狭いことを理由に入店を拒否する。

・就職活動の際、障がいがあることを理由に面接を行わない。

・障害があることを理由に対応の順番を後回しにする。

・本人を無視して、介助者や付添者のみに話しかける。

・やむを得ない理由があるにも関わらず、身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の同伴を拒む。

・車いすで飲食店を訪問したら、店内が狭いことを理由に入店を拒否する。

・就職活動の際、障がいがあることを理由に面接を行わない。

合理的配慮の提供の義務化

障がいのある人が生活していく上で、社会の中にある壁(バリア)によって制限を受けることや生活しづらいと感じる部分があります。

合理的配慮とは、障がいのある人の意向を尊重し、個々の状況に応じて、その壁(バリア)を取り除くために行う配慮のことで、支援する人の負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

合理的配慮とは、障がいのある人の意向を尊重し、個々の状況に応じて、その壁(バリア)を取り除くために行う配慮のことで、支援する人の負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

≪合理的配慮の提供の例≫

■物理的環境への配慮

・段差がある場所などで、車いす利用者にキャスター上げなどの補助を行ったり、簡易スロープなどの設置を行う。

・棚の高いところに置かれた本などを取って渡したり、配架されている場所をわかりやすく伝える。

■意思疎通の配慮

・筆談、読み上げ、手話、拡大文字を用いるなどのコミュニケーション手段を取り入れる。

・障がいのある人からヘルプカードの提示があった場合、記載内容に沿った支援を行う。

■ルール・慣行の柔軟な変更

・障害の特性に応じて、休憩時間や休暇取得の調整を変更する。

・施設利用にあたって、移動に困難のある方を早めに入場させたり、出入口に近い席に誘導する。

少しの手助けで支援できることは、まちの中にはたくさんあります。臨機応変にお手伝いすることが大切です。

内閣府では、合理的配慮などの具体例を全国から収集し、データ集「合理的配慮サーチ」や、事例集「合理的配慮の提供等事例集」を公開しています。

■物理的環境への配慮

・段差がある場所などで、車いす利用者にキャスター上げなどの補助を行ったり、簡易スロープなどの設置を行う。

・棚の高いところに置かれた本などを取って渡したり、配架されている場所をわかりやすく伝える。

■意思疎通の配慮

・筆談、読み上げ、手話、拡大文字を用いるなどのコミュニケーション手段を取り入れる。

・障がいのある人からヘルプカードの提示があった場合、記載内容に沿った支援を行う。

■ルール・慣行の柔軟な変更

・障害の特性に応じて、休憩時間や休暇取得の調整を変更する。

・施設利用にあたって、移動に困難のある方を早めに入場させたり、出入口に近い席に誘導する。

少しの手助けで支援できることは、まちの中にはたくさんあります。臨機応変にお手伝いすることが大切です。

内閣府では、合理的配慮などの具体例を全国から収集し、データ集「合理的配慮サーチ」や、事例集「合理的配慮の提供等事例集」を公開しています。

合理的配慮サーチ<外部リンク>

合理的配慮の提供等事例集<外部リンク>

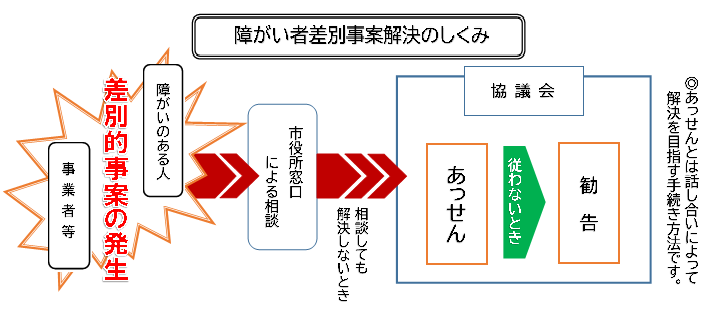

障害を理由とする差別に関する相談

障がいのある人や関係者の方から、障害を理由とする差別の相談を受け付けています。相談内容により、解決に向けた調査・調整・情報提供を行い、当事者間での話し合いによる解決を図ります。

解決に至らなかった場合、条例には、助言、あっせん、勧告といった手続きが規定されています。

解決に至らなかった場合、条例には、助言、あっせん、勧告といった手続きが規定されています。

障害を理由とした差別を受けた、障害を理由とした差別を見た、障がいのある人に対しどのように配慮すればいいのかわからなかったなど、障がい者差別に関するご意見・ご相談がありましたら、青梅市障がい者福祉課相談支援係までご連絡ください。

■障がい者福祉課相談支援係(内線2133)

■障がい者福祉課相談支援係(内線2133)

障害者差別解消に関する普及啓発

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

法律の詳細については、内閣府のホームページをご参照ください。

法律の詳細については、内閣府のホームページをご参照ください。

内閣府ホームページ<外部リンク>

障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例

東京都では「障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」の制定をはじめ、すべての人が障害の有無にかかわらず、支え合う共生社会を実現するための取り組みを行っています。一人一人が障がいのある人のことを「知らない・分からない」とせず、理解することが大切です。

東京都条例の詳細については、東京都のホームページをご参照ください。

東京都条例の詳細については、東京都のホームページをご参照ください。

東京都ホームページ<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)