本文

知っていますか。青梅と石灰石のおはなし。

はじめに

OmeBlueのクリアファイルに、石灰石から生まれた新素材LIMEXを採用。

実は、青梅と石灰石には深い関係があるんです。

「青梅と石灰石のおはなし」少し覗いてみませんか。

目次

青梅と石灰石の歴史

(1) 江戸城の改築と成木石灰

(2) 成木石灰の生産方法

(3) 成木石灰の衰退

(4) 青梅と石灰の歩み

石灰石を主原料とした新素材LIMEX(ライメックス)

(1) LIMEXとは?

(2) ゼロカーボンシティの実現に向けて

(3) さいごに

青梅市と石灰石との歴史

(1) 江戸城の改築と成木石灰

青梅と石灰石の歴史を知っていただくために、江戸時代へと時をさかのぼります。

青梅の石灰は、あの江戸城改築の材料に使われていたのです。

慶長11(1607)年、徳川家康は江戸城の大改築にとりかかりました。

その際、江戸城をより堅固な城にするために、土壁ではなく、漆喰(しっくい)を使った漆喰壁にする必要がありました。

漆喰とは、純白で良質の消石灰(石灰石を加工したもの)を材料として作られたものです。

その漆喰に、つなぎとして米や海草などで作ったノリを混ぜ、さらに和紙やツノマタなど繊維質のものを加えて、漆喰壁を作ります。

純白な漆喰壁は見た目に非常に美しく、高温や水にも強いのが特徴で、繊維質の和紙やツノマタを混ぜているため、乾燥してもひび割れを生じにくいという利点もありました。

そこで、江戸城の漆喰壁の材料として使われたのが、青梅の成木地区に産する石灰です。

成木地区は、江戸周辺で大量に石灰石の取れる場所として有名でした。

また、江戸幕府が開かれるよりも前の天正18(1590)年から石灰焼きが行われており、その石灰は八王子城などの城壁にも使用されていたと言われています。

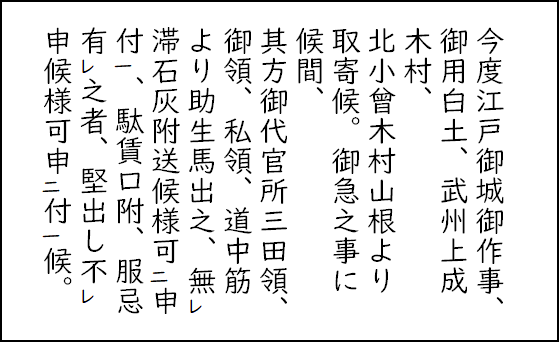

このことが幕府の耳に入り、その地域を治める代官に以下のように命令が下されました。

上記の書状の内容を要約すると、このようになります。

「この度の、江戸城の増改築に伴って白土、すなわち漆喰壁の材料となる消石灰が必要になったので、産地の上成木村、北小曾木村の窯主たちに極上の石灰の生産を命じ、輸送にあたっては、産地から江戸城までの途中の村々には助馬を出させよ。万事を整備し、荷物の到着に遅れがないように、十分に気をつけよ。服忌の者(喪中)を人足に出してはいけない。」

代官はすぐさま上成木村と北小曾木村の窯主たちに命令を下しました。

そして、「御用石灰」として江戸へ成木石灰が輸送されていったのです。

この石灰を成木の地から江戸まで運ぶために、甲州街道の裏街道として知られる、あの「青梅街道」が開かれ整備されました。

(2) 成木石灰の生産方法

燃料

成木地区の石灰の生産は農作業の忙しい時期が終わった晩秋から初春にかけて行われたため、一年に一回しか生産されませんでした。

漆喰の材料である消石灰は、まず天然の石灰石を窯で900℃以上に熱し、含まれている炭酸ガスを放出させて生石灰にした後、それに水を加え反応させて作ります。

そのため、燃料である樹木が多く大量の水を得やすい成木や小曾木は石灰の生産に最適でした。

石灰石の切り出し

原料の石灰石は山地内に点在する鉱床(鉱物が地中に局部的に集まっている場所)から切り出され、その作業場は「ホンマ」と呼ばれました。

石灰石は窯のそばまで運ばれましたが、急斜面上に「ホンマ」が位置する場所では「石落し」と称される滑り台のような凹地を作り原石を落されたそうです。

運ばれた石灰石は、熱が通りやすいように5~20cm程度に砕かれ、燃料の上にピラミッド状に積み上げられました。

一回の石灰焼きに約40坪の石灰石が用意されたと言われています。

石灰石から消石灰へ

そして節分の頃、天候と風向きを見計らって、窯の上部付近に設けられた「火入れ口」から点火されました。

4時間程で粗朶(木の枝を切り取ったもの)が燃え尽き石灰石が崩れ始めるため、新たな石灰石を加えていきます。

十分に熱が伝わらないと生石灰にはならず、途中で落ちてくる半焼きの石灰石をすくい上げ窯の上に載せなければなりません。

煙の出ている窯の上で行う重労働で、燃料が燃え尽きるまで10日程度の時間を要したため、この間作業に従事したものには、酒や白米が振舞われました。

江戸時代に白米を口にするということは極上の料理であり、成木石灰がそれだけお金になったことがわかります。

燃やしてできた生石灰に水をかけて作られた消石灰はフルイにかけられ、俵につめ出荷されました。

(3) 成木石灰の衰退

御用石灰として大量に輸送された成木石灰でしたが、この状態は長くは続きませんでした。

江戸では振袖火事の名で知られる大火事が起こって建築資材が高騰したり、他の地域でも石灰の生産が始まったりしたことから、徐々に衰退の道を進んでいきます。

幕府は幾度となく再興を図りましたが、窯数も徐々に減り、成木石灰はその生産に終止符をうちました。

(4) 青梅と石灰の歩み

青梅・成木の良質な石灰は御用石灰として江戸へと運ばれ、青梅街道が整備されるなど多くの富を生みました。

青梅と石灰石の歴史は深く、そして、石灰石は青梅の発展に大きいに影響を与えたのでした。

参考:「青梅歴史物語」 青梅市教育委員会

石灰石を主原料とした新素材LIMEX(ライメックス)

市のイベントや転入者の方へのおもてなしとして配布している「OmeBlueクリアファイル」の素材が新しくなりました。

令和5年度は、青梅と歴史の深い「石灰石」を主原料とする環境に配慮した新素材「LIMEX」(ライメックス)を採用!

(1) LIMEXとは?

石灰石などの無機物50%以上と熱可塑性樹脂から作られ、環境省等も採用している、環境に配慮した注目の新素材です。

次のような特徴があります。

・プラスチック使用量とCO2等の温室効果ガス排出量を削減

・製造時に再生可能エネルギーを使用

・多様な成形方法に対応

・水や森林資源の使用量削減

・優れた耐久性と耐水性

・マットでしっとりした上質な質感

・色の再現性に優れている

(2) ゼロカーボンシティの実現に向けて

青梅市は、令和4年にゼロカーボンシティ宣言を表明。

ゼロカーボンシティ実現への1つの取り組みとして、市民の皆さんにお配りしているクリアファイルの素材を見直し、LIMEX素材を採用しました。

2050年までにCO2(二酸化炭素)排出量実質ゼロを目指しています。

(3) さいごに

ここまで読んでいただきありがとうございます。

青梅の発展に大きな影響を与えた石灰石。

そんな石灰石を主原料としたLIMEX製のクリアファイルをきっかけに、青梅と石灰石の歴史、そして環境に配慮した新素材「LIMEX」について少しでも興味をもっていただけると嬉しいです。