本文

校長日記11月(R6)

校長日記 11月29日(金曜日)

4階の突き当りにある音楽室に入っていくと、ちょうど「もみじ」をみんなで歌うところでした。「歌詞は覚えている?」の声に、大丈夫という声を出す子、不安な子、様々な子がいる中で歌っていくと、きれいではあるが少し自信のなさげな歌声。「次に2番に行くよ。」と声をかけて、電子黒板に2番の歌詞が映し出されました。「もっと声を出してみようか。」その言葉に背中を押され、1番よりはボリュームアップしました。先生もスロースターターな子供たちに少し戸惑いながらの始まりでした。 「じゃあ次は、『ゆかいにあるけば』を歌おうか。」と声を掛けると、教室の雰囲気がほんのちょっとだけ変わりました。「これは何でしたか?」「スタッカート」「意味は?」「短く跳ねる?」「そう短くだよね。弾むって声も聞こえたかな。」「じゃあ、これは?『p』」「ピアノ」「意味は?」「弱く」そのまま「mp → mf → f」を聞いていくと、さらに少し、変化が現れてきました。

「じゃあ、立ちましょう。歌うよ。」

みんなその場で立ち、歌いだしました。「もみじ」の時とは歌の雰囲気も違い、子供たちの集中度も高まってきました。強弱記号を意識したのでしょう。歯切れのよい、元気な声になってきました。

「じゃあ、弱いときはしゃがんで、中ぐらいはひざを曲げて、強いときは思いっきり手を広げて、動作を入れて歌ってみましょうか。」「歌っているときは足踏みをしながらがいいね。」

すると、歌の雰囲気がぐっと変わってきました。体を動かすことで自然と笑顔も出てきました。楽しくなってきたのが声や表情から伝わってきました。

「じゃあ、座ってください。次の学習に行くね。」

「その声を聞いたとき、まだ歌いだそうだけど、もったいないな。もっと歌わせてあげたら良いのに。」と、思ってしまいました。すると、子供たちからも、「まだ歌いたい」「歩きながら歌いたい」の声が聞こえてきました。その声を聞き逃さなかったのが、佐藤先生です。もしかしたら、その声を待っていたのかもしれません。「じゃあ、今度は音楽室の中を歩きながら歌ってみようか。」そう言うと、子供たちはすぐに歩き出し、全体が輪のようになりました。そして、ピアノの音が鳴りだしました。

みんなで体を動かしながら歌う光景は、とても素敵でした。子供たちもとっても楽しそうでした。ただ、ちょっとだけ時間をオーバーしてしまったので、後の学習はみんなに頑張ってもらっていましたが・・・。でも、4年2組の子供たちなら大丈夫!!

校長日記 11月28日(木曜日)

今日は中学年の授業参観・保護者会がありました。教室から少しはみ出てしまうほどの方に来ていただき、担任も子供たちもいつもより1月5日倍くらいやる気が高まっていたように感じました。1学期の子供たちの様子と比べ、成長が感じていただけていたら幸いです。

どんな船かな?

「この船はなんて言う名前の船でしょうか?」

子供たちにこの質問を投げかけると、さすがに見たことのない船では想像がつかないようです。

T「じゃあ、ヒントを出すよ。(1)フェリーボート」

「ちがうちがう!!ぜったいちがうよ。フェリーじゃない!!」そんな声が子供たちから聞こえてきました。

T「(2)ぎょせん」

「ちがーう!!漁船じゃないよ。すぐわかる!!」

だんだんと興奮してくる子供たち。先生が自分たちをだまそうとしてるのではないか、だまされてなるものかと、みんな前のめりです。

T「(3)きゃくせん」

「これもちがう!!きゃくせんじゃないよきっと!!」

T「(4)しょうぼうてい」

「これだよこれ!!これがせいかいだよ!!」みんなから一斉に声が上がりました。

そう、大正解です。渡邊先生も嬉しそうに、「本当?」「しょうぼうていで良いの?」とつなぎます。子供たちはもう消防艇で気持ちが固まっています。そこで、先生からプリントが配布されました。「じゃあ、この文の中から、これがしょうぼうていだとわかることを探してください。」

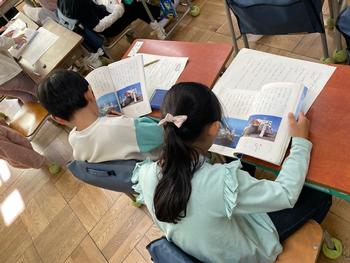

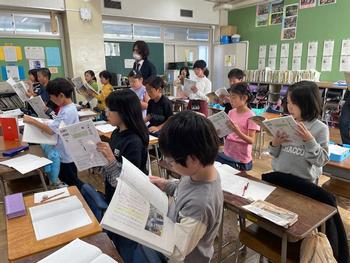

「先生を説得しよう!!」という思いで、みんな集中して今日から始まる学習の文章を読んでいました。もうこれで、今日の1時間は先生のしてやったりです。多少にぎやかではありましたが、先生の出す質問にみんな前のめりに考え、そして答えました。多分、いつもより時間を短く感じたのではないでしょうか?とっても頑張っていました。

青梅大祭を知ろう!!

今日の4年生の授業では、今井小学校の副校長先生がリモートでいろいろなお話をしてくれました。いつも動画を見たりプレゼンテーションをしたりするのに使っている電子黒板ですが、今日は遠く離れた今井小学校の職員室とつながり、自分たちのリアクションにも反応してもらえる初めての経験だったのではないでしょうか。

「みんなからたくさんの質問をもらっているからね。その質問のほとんどを答えられると思うよ。」ただ聞くだけでなく、素朴な疑問にも答えていただけました。

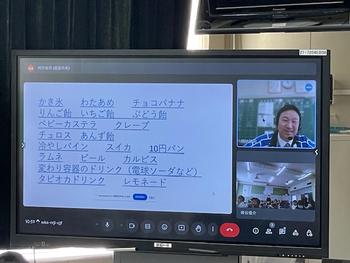

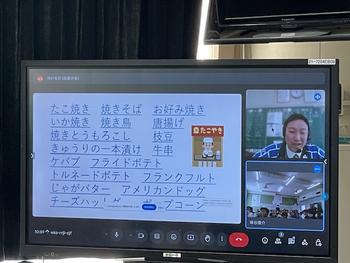

「青梅大祭の屋台が楽しみな人!!」

みんな元気よく手が挙がりました。その様子も向こうから分かり、「おっ、みんな楽しみなんだね。」とちゃんとわかってくれました。「屋台は何台あるのですか?」という質問には、来年の申請店舗数が「455」もあるということを教えてくれました。そして、審査結果を経てだいたい250~300店舗くらいになるのではないかということでした。さらに、屋台を出す人たちから人気の場所はどこか、屋台は何種類あるのかなど、とても細かく教えてくださいました。

子供たちが一番沸いたのは、人気屋台ベスト3でした!!

3位 りんごあめ

とても意外だったようです。でも、懐かしい食べ物だと幅広い層から人気があるということを教えてくださいました。

2位 お好み焼き

定番です!!みんな納得の2位でした。

1位 たこ焼き

まさか粉物がワンツーを取るとは思いませんでしたが、お祭りのイメージにはぴったりでした。みんな結構外れていたようでしたが、近くの子が予想を的中していました。皆さんはどうでしたか?

校長日記 11月27日(水曜日)

「この穴から箱の中を覗いて、みんなにどんな風に見えたか教えてあげてほしいのだけれど・・・。」

図工の今井先生からのそんな問いかけに対して子供たちから挙がった言葉は、「リアクションをして欲しいなら、〇〇が良いんじゃない?」でした。代表で出てきたその男の子は、「光が隙間から見えている」「プラネタリウムみたい」「いっぱいの星が見える」と、覗いた感想を伝えてくれました。みんな興味津々です。「こっちの穴からも見てほしいな。」という今井先生からの言葉で、反対方向に回って穴を覗いてみると今度は、「光が強い」「一等星みたい」という言葉でした。

もう一人、男の子が指名されて、違う穴からのぞき込んでみました。すると、「白い!」「光ってる、めっちゃ」「触感なら袋に水を入れた感じ。段ボールの中に水がいっぱいあるみたい。」という感想が出てきました。聞いている周りの子供たちはみんな、どんな風になっているのか想像を膨らませているようでした。制作に入る前に、みんなも覗いてみました。

「それでは、一人一箱作りましょう!」ということで、今日から開始です。

まずは「覗き穴」をを開けて。見え方を工夫しながら、箱の中身を作っていきます。

どんな見え方にしたいのか、箱の中をライトで照らしながら、反射したり、透過したり、自分が作りたい空間を計算しながら、そして偶然を楽しみながら、作っていました。今日はスタートですから、どんな風に見えるかをたくさん試すのが1番!友達と見せ合いながら、話しながら進めていました。どんなボックスになるのかとっても楽しみです!!

しーん

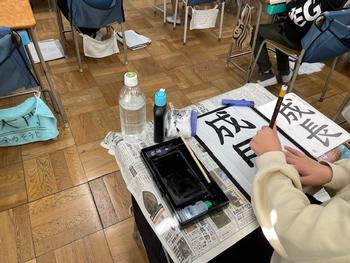

いつもは少しにぎやかな5年2組(決して騒々しいわけではなく、活発なんですが・・・)

静かに筆に集中している子供たち。とっても成長目立つ子供たちにぴったりの「成長」という文字を書いていました。大切なポイントを押さえ、一筆一筆丁寧に整えて書く姿は、まさに高学年の姿でした。

校長日記 11月26日(火曜日)

今日は朝から曇り空で、中にいても少し寒い感じがしました。そのような中、3年生は1、2時間目に「野鳥観察」の学習を行いました。

カワセミを見たことはありますか?

「おはようございます!!」全力挨拶から始まった今日の野鳥観察です。

日本野鳥の会の方が子供たちに尋ねると、なんと半分以上の子が「あります」と手を挙げていました。それを見た日本野鳥の会の方から、「四小の子たちは、ほかの学校ではほとんどいないのですが、霞川があるからよく見ているんですよね。」という話をいただきました。

さあ出発だと歩き出すと、1分も経たずに、「あっ、あそこにいる」の声が聞こえました。もう校庭で野鳥を見つけてしまいました。ハクセキレイだそうです。双眼鏡も持たず視力も低い私は全く分からなかったのですが、子供たちはよく見えていたようです。単眼鏡を覗き込んだ子からは、「きれい」という声も聞こえてきました。

霞川に出る手前の東門から霞川の上流を見ると、アオサギが見えてきました。悠々と歩くその姿にみんな注目。フェンスにしがみつくようjにして見ていました。

唯一撮れた写真がこのアオサギです。

霞川沿いでは、その他にヤマガラ、シジュウカラ、セキレイ、カワセミが見えました。私は1時間目で戻ってきてしまったので、子供たちはさらにたくさんの野鳥を見つけることができたかもしれません。

学校に戻られた野鳥の会の方々からは、「3年生はとっても人数が少なかったけど、とっても元気な子供たちが多いですね。」「パワーがありました。」「でも、みなさん興味を持って進んで観察していましたよ。」と、お褒めの言葉をいただくことができました。

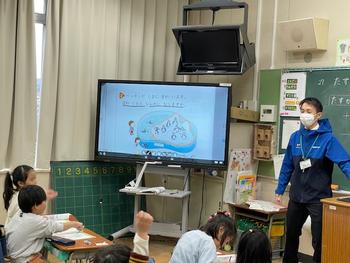

文章題に挑戦中!!

1年生の2つの教室を覗いてきました。

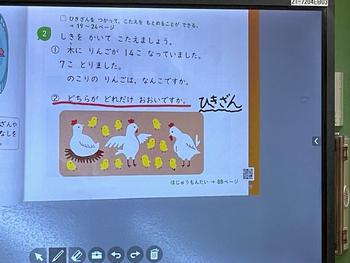

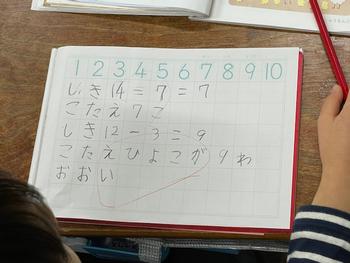

1組では、「どちらがどれだけ多いか?」という引き算の問題に挑戦中でした。

まず1つ目は、単位です。(1)ではりんごですから単位は「こ」。でも(2)ではにわとりとひよこです。「こ」を書いてから迷っている子に、「ひよこはなんて言って数えるのかな?」と聞くと、「わ」と答えられました。

2つ目に、どちらがどれだけ多いかという書き方です。多くの子が、「9わおおいです」と書いていましたが、「どちらが」という言葉が足りませんでした。あえて「9わおおいです」という答えの子を指名して発表したところで、「それだけで良いですか?」とみんなに尋ねました。すると、パッと何人かの手が挙がり、「ひよこが9わおおいです。」という解答が出てきました。文章題の答えの書き方を押さえることができました。

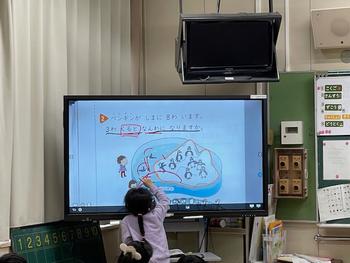

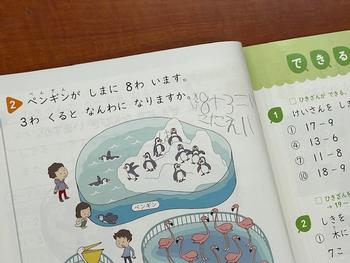

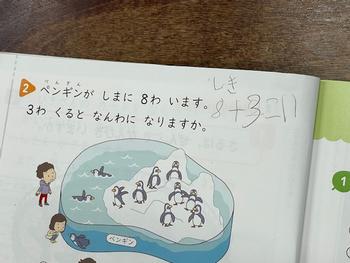

2組では、「どんな計算になるのかな?」という学習をしていました。

「ペンギンがしまに8わいます。3わくるとなんわになりますか。」という問題は、果たして何算なのか。教室に入っていくと、子供たちが話し合っていました。話し合いが終わり、発表です。渡邊先生が、「何算ですか」と聞くと、全員が「引き算です」という解答でした。「じゃあ、なぜ引き算なのでしょうか?」と返しました。

一人目の子は、ジェスチャーを交えて状況説明をして、「来るってことは引き算です」と、発表しました。次の子は、電子黒板を使って、赤ペンで移動する様子を表し、やはり「来るってことは引き算です」と、発表しました。みんな納得です。渡邊先生が補足をした後で、教科書に式を書いて確認をしました。人に説明できる力はとても大切です。

食べ物屋さん?

5年2組の教室にお邪魔すると、タブレットで何かを作成しているようでした。入り口近くの子供たちに聞くと、「ポスターを作っているんだよ」ということを答えてくれました。「何のポスターを作っているの?」と、問い返すと、「国語の和の授業のポスターだよ」という言葉が返ってきました。そこで合点がいきました。始めのうちに見た子供たちは、どら焼き、たいやき、生大福、イチゴ大福と、みんな食べ物ばかり。これはきっと2組は食いしん坊だなと納得。しかしもう少し見てみようと進んで行くと、剣道、扇子、将棋などをポスターにしている子に出会いました。こけしにおはやしたくさんの和の文化に触れ、それを発信する側から考える。とても楽しい授業でした。

校長日記 11月25日(月曜日)

朝の気温は5度を下回るくらい寒くなってきましたが、日中は日が差し気持ちの良い日となりました。また、週の中頃にはまた20度を上回るという予報も出ています。寒暖差の激しいこの時期、体調を崩す子も増えてきていますので、朝の健康観察をぜひお願いします。

さて、先週金曜日は、市内の小学校が集まる連合音楽会がありました。本校では6年生が代表として参加し、合唱と合奏を披露してきました。発表までの道のりは長く、学習発表会の練習を並行して取り組み、本当によく頑張りました。聴いている客席の教員の方が胸が一杯になり、瞳を潤ませていました。そこまで頑張ったものをその場限りにしてはもったいないということで、今朝は全校児童の前で披露してもらいました。その美しい歌声と、心ひとつにした演奏は、下級生の子供たちにも素敵な時間になったことと思います。保護者会でも披露する予定ですので、ぜひ鑑賞していただき、子供たちを褒めてあげてください。

どんぐり工作をしよう!!

今日の2時間目、3時間目のつくし学級の学習では、青梅市の公園緑地課の方々にお越しいただいて野生動物の話をお聞かせいただいたり、どんぐりや松ぼっくりなどの自然物を使った工作をしたり、楽しい時間を過ごすことができました。

枝で作ったキーホルダーや幹を輪切りにしたコースターに思い思いの絵を描き、世界に一つの作品にしていきます。

手作りのビー玉迷路にも挑戦。なかなか難しく、ビー玉が飛び出してしまうことも・・・。

自然の種の原理を、紙工作で再現。落ちてくるときの様子がとても面白いです。(右)

校長日記 11月22日(金曜日)

気持ちよく晴れた今日の朝、子供たちは元気に登校してきました。セブンイレブンの前に立っていると、遠くからでもよく聞こえる声であいさつをしてくれる子がたくさんいました。その挨拶の声を聴くだけで、元気をもらうことができます。教師という仕事のすばらしさを感じさせてくれました。

さて、あらためて、学習発表会はいかがでしたでしょうか?毎日続々とアンケート用紙が集まってきていますので、何枚か紹介させていただきます。ぜひ読んでみてください。

一人一人の発表に個性が感じられ、2年生の頃の学習発表会の子供たちを思い出し、4年生になるとこのように成長するのだなぁと嬉しい気持ちになりました。間の取り方や表現方法など、みんなで工夫しているのが伝わってきました。クイズの演出も楽しく、勉強になりました。優しい歌声も聞くことができ、たのしく参観させていただきました。毎日の練習や準備など、真剣に取り組んできた姿が感じられる発表でした。ありがとうございました。先生方の指導・サポートに感謝いたします。

発表会の準備・ご指導をありがとうございました。普段あまり学校の様子を話してくれないのですが、発表会はワクワクしている気持ちが感じられ、また、どんなことをやっているの、難しいところはどこかなど、いろいろ話してくれました。自宅でも調べ物をしたり、セリフ読みをしたり、脚本チェックをしたり、自分からすすんで取り組んでおり、楽しそうでした。実際に鑑賞してみると、あちこちに工夫があり、演出も面白く、感心しました。子供たちが一から考えて作った劇は、私たちの子供のころにはなかったものなので、自由な発想に羨ましさも感じました。小学生での学習発表会はこれで最後だと思うと、少しさびしさも感じますが、とても良い思い出になったと思います。

今年も楽しい学習発表会ありがとうございました。緊張している様子が伝わってきましたが、大きい声でしっかりと発表している子供たちの姿に感動いたしました。手作りの「あいうえお」たすきあるかないかで発表会!という感じでよかったです。(お兄ちゃんの時はなかったかな?)スクリーンの絵もかわいく書けていました。音声が録音されていたものだと途中まで気が付きませんでしたが、緊張してない子供たちの声もほほえましく思いました。泣いちゃったこのセリフを友達がさっと言っているところにチーム力を感じました。いつも子供たちのために暖かなご指導、そして貴重な体験をさせていただき心から感謝しております。

1年生~6年生、つくし 皆さんの発表とても素敵でした。発表会当日までたくさん頑張ったのだろうと感じることができました!つくしの発表は、ワクワクさと面白さがあり、楽しかったです!!音楽も「One Step」の方が演奏してくださり、児童の皆さんもダンスでたくさんの動きをし、長い言葉、歌を歌う、などたくさんのことをその演奏と合わせて頑張っている姿に成長を感じ、感動しました!

学習発表会の練習が始まったころから、学校から帰ると練習の様子をたくさん話してくれていました。本番の日を親子共々楽しみにしていました。当日は緊張している様子と楽しんでいる様子を見ることができました。帰ってくると、2人とも達成感で満ち溢れていました。すごく良い表情で、私も嬉しかったです。頑張った過程をまた次のステージに繋げられるとよいです。子供たちの歌声にウルっときちゃいました!!先生方いつもご指導ありがとうございました。

児童鑑賞日の夜に、「全学年すごいから全部見て!」と娘から言われ、同じものを見て話し合えることは素敵だと思い、全学年鑑賞させていただきました。娘が言っていた通り、全学年とても素晴らしい発表でした!!”学芸会”世代だった私は、学習発表会という慣れたい言葉にどう見ればよいのかと思っていましたが、校長先生が違いについても触れてくださり、理解巣をすることができました。それと同時に、子供たちと先生が一緒に作る作品、子供たちも制作に携わることで、学芸会とは違う空間を見ることがデッキ、とても良い経験でした。運動会の後から約1ヶ月半で、今回のすべてを作り上げた背景を考えると、改めて、子供たちはすごいなと感じました。家庭では甘えん坊でめんどくさがり屋な一面がある娘ですが、学校ではたくさんのことを学び、毎日頑張っているということを改めてみることができ、もう少し甘えさせてあげようと思いました。高尾山にも行きたくなったし、玉川兄弟にも感謝だし、青梅が好きになりました。つくし組さんのお祭りも、本当に楽しく体が勝手に動いていました!!最高でした!2年後もとても楽しみです。みんなの全力、ちゃんと伝わりました。素敵な発表を見せていただき、沢山のことを教えていただき、ありがとうございました!!

いかがでしたでしょうか?まだまだアンケートをお待ちしています。ぜひ書いていただき、子供たちに「頑張ったね。感動したよ。」と一言添えて持たせていただけると幸いです。

2時間目の途中、トントンと扉をたたく音が・・・。振り返ると、大竹先生が立っていました。「校長先生、実は今、2年生と5年生が一緒にスイートポテトを作っているんです。とっても素敵な光景が見られますから、調理室に来ませんか?」と、声をかけてくれました。

ワクワクしながら調理室に入っていくと、下の写真のような光景が広がっていました。とてもやさしく、そして丁寧に2年生に声をかけ、サポートする姿はミニお母さんにミニお父さんのようです。「まだかき混ぜていない人はいない?」「こうやって持つと大丈夫だよ。」とても暖かな優しい眼差しの5年生と、素直に話を聞き、安心して作業をする2年生。その光景を見た元担任であり現在の担任でもある池田先生は感慨深いものがあったようです。

校長日記 11月21日(木曜日)

3年生と社会科見学に行ってきました

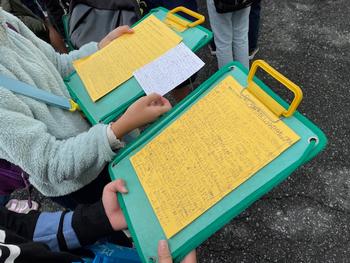

今日の午前中は、3年生と社会科見学に行ってきました。3年生と出掛けるのは1学期の社会科見学依頼ですが、正直に言って、「とっても成長しました!!」まず第一に、聞き方が素晴らしい!!いなげやでは店長さんと副店長さんが説明していただいたのですが、私語もほとんどなくしっかりと聞くことができていました。また、ただ聞くだけでなくメモもびっしり書き、「校長先生、こんなに書いたんだよ。」と多くの子が見せてくれるほど集中していました。学習発表会の様子でも関心し通しだった3年生。とっても良いです!!

店長さんにお会いする前に、細野先生から見学の注意を再確認。静かに聞くことができていました。その後、店長さん、副店長さんがいらっしゃり、元気に「よろしくお願いします」のあいさつからスタートしました。

お店の外では、移動スーパーが用意をしていました。店長さんに聞いてみると、奥多摩や成木、小曽木、スーパーから遠い地域を巡回しているそうです。地域密着スーパーならではですね。副店長さんはバックヤードを回ってくださいました。

鮮魚売り場の裏では、魚をさばいていました。いなげやでは焼き立てパンの販売もしていました。いい匂いに子供達も嬉しそうでした。

「なぜ野菜売り場が入り口にあるのか?」それはどんな料理にも野菜が使われていて、野菜を見てどんな料理にしようか決める人も多いからだそうです。

魚売り場では、そのままの魚とさばいて料理しやすくした魚が同じ値段で売られていることにびっくり。サービス精神旺盛です。

ATMコーナーやおいしい水の提供など、お客さんのことを考えたサービスもたくさんありました。

おいしそうなパンが焼けてきました。

何か気づきませんか?そうです。いなげやは、最後の数字が「9」という値段がたくさんあります。「そっちのほうが安く感じるから」だそうです。

いなげやさんだけで、しおりにはびっしり文字が埋まっていました。えらい!!

青梅警察署では、ビデオでの学習と警察車両体験を行いました。2組はまず車両体験です。周りから見るだけだと思ったら、「乗って良いよ」の言葉をいただき、全員が白バイに乗る体験をさせていただきました。パトカーも乗らせていただき、ボタン類の多さに驚きました。

校長日記 11月20日(水曜日)

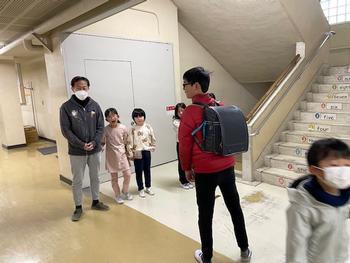

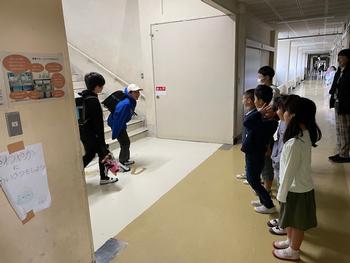

あいさつ運動週間スタート!!

今日から、2学期のあいさつ運動がスタートしました。あいさつ運動のためにいつもより少しだけ早く登校し、いつもより少しだけ早く校舎に入り、いつもより少しだけ大きな声であいさつをする。それだけで朝の学校が活気に満ちるのを感じました。自分が当番の日も、自主的に参加する日も、朝の時間が少しだけあわただしくなるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。

イングリッシュキャラバン

昨年も来航していただき、子供からも先生からも大好評だったイングリッシュキャラバンが今年も来てくださいました。3年生から6年生まで、英語漬けの一時間を楽しく過ごすことができました。しかも今回は、アメリカとフィリピンと北欧2ヵ国から来てくださいました。お一人は2m以上の長身で、子供たちもびっくり。みなさんとてもやさしく、笑顔を絶やさずに子供たちに接していただきました。ぜひ、感想を聞いてみてください。

つくし学級の国語の時間を覗いてきました

「スーホの白い馬」今日はこの名作の2時間目でした。先生からのめあては、「スーホはなぜ白い馬を拾ってきたのだろうということを考えながら読む」でした。正木先生の範読が終わると、「どんな馬だった?」の言葉に、子供たちからは「見とれちゃう」「すごい」「かっこよすぎる」など、スーホが出会った白い馬に思いをはせていました。さらに、スーホが馬を拾ってきた理由を考えた時には、「助けてあげたいと思ったから」「大事にしようと思った」「このままで大丈夫かなと思った」など、スーホの優しい気持ちも考え、読み進めることができました。しっとりと優しい雰囲気の授業となりました。これからの波乱の二人(1人と1頭)をどう読んでいくのか、今から楽しみです。また参観に行きたいと思っています。

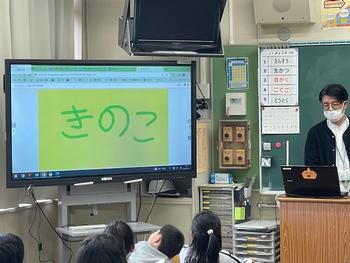

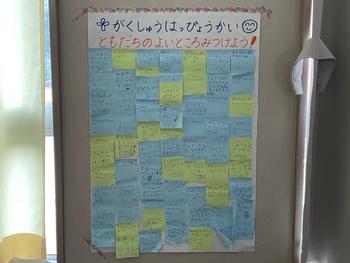

秋がいっぱい

「秋を感じる言葉にはどんなものがある?」という課題で、前回一人1枚ずつの画面に、思い思いの「秋」を書きました。出てきたのは、下にある、「赤とんぼ」「きのこ」の他に、「こおろぎ」「かき」「くり」や、意外に多かったのは「ゆず」でした。柚子を挙げた子が理由を話してくれたのですが、「おばあちゃんが秋になるとよく食べているから」という内容で、素敵な回答だなと思ってしまいました。ほかにも秋っぽい理由で出たのは、「栗:近くの公園に落ちていたから」「さつまいも:秋に掘ったから」など、よく考えて答えていました。

その後、「見つけた秋をカードに書こう」という課題に取り組みました。さっとできた子が全体に発表したものを紹介します。

「先週の旅行中に、山でもみじを見ました。もみじはきれいだなって思いました。」

「11月になったときに、学校から帰ってくるとこたつがありました。12月に近いから出したんだなと思いました。」

ノートに合格するとタブレットでのカード作りということで、どの子も集中して取り組み、あっという間にほとんどの子が書き上げてしまいました。そして、タブレットでのカード作りを楽しんでいました。

校長日記 11月16日(土曜日)

保護者鑑賞日終了

本日、12時30分ごろ、6年生の閉会の言葉をもって、無事学習発表会を終えることができました。今日この日まで子供たちを支え励まし、体調管理をしてくださいました保護者の皆さん、温かく見守ってくださいました地域の皆さん、ありがとうございました。

今回の学習発表会では、3年生以上の学年は、地域に生きる子供として自分たちで調べ、考え、作り、自分たちの言葉で伝えるということに重きを置き、各学年で子供たちとともに作ってきました。従来の劇のように照明が凝っているわけではなく、歌がふんだんにあるわけでもなく、シンプルな演目だったと思います。しかしその分、子供たちの思いが強く表れる発表になったことは自信をもって言えます。

また、低学年においても、「自分たちで作る」ということを念頭に置き、1年生では子供たちの作品を背景としました。2年生では、大道具小道具を子供たちが図工の時間に制作しました。いかがでしたでしょうか。

つくし学級では、「祭り」というテーマで、子供たちが「全力」を文字通り発揮してくれました。

今日は子供たちをたくさんたくさん褒めてあげてください。そして、家族でおいしい夕食を食べていただければ幸いです。

また週明けには、学習発表会のアンケート用紙を子供たちに持たせてあげてください。「たくさん褒めていただきたい。」という思いは強いですが、どうぞご忌憚のない意見をお願いします。気になったこともぜひ教えてください。よろしくお願いします。

校長日記 11月15日(金曜日)

児童鑑賞日終了!!

四小の子供たち全員が体育館に集まって、お互いの学年の発表を見合う児童鑑賞日。それぞれの学年の良さが存分に発揮され、とても充実した会となりました。明日はさらに素敵な発表へ変化していくことを予感させる雰囲気に満ちていました。ご期待ください。

【1年生】

【4年生】

【5年生】

【2年生】

【3年生】

【つくし学級】

【6年生】

校長日記 11月14日(木曜日)

いよいよ明日に迫った児童鑑賞日。今日の午前中はずっとリハーサルの参観をしていました。どの学年も昨日までとはモードを切り替え、子供たちの目も真剣そのものでした。

【1年生】

学習発表会のスタートは、1年生の元気な言葉からです。大きな声ではっきりと、始まりを告げてくれます。

ゆっくりはっきり大きな声で、言葉をとどけることを大切にしています。動作もとってもかわいいので、期待していてください。

【2年生】

元気な歌声と、カラフルな衣装。生き物役の子たちは、手作りの帽子もとっても素敵です。

【3年生】

人数は少ないけれど、元気さでは四小随一の子供たち。とっても声が出ています。社会科の学習で学んできたことを自分たちの言葉で伝えます。この発表を通して、青梅市についても詳しくなってください。

【4年生】

玉川上水ができるまでにはどんな苦労があったのか、社会科の学習で学んだことをもとに、劇とクイズでお伝えします。最後に子供らしい伸び伸びとした合唱を楽しんでください。

【5年生】

この発表を観ればきっと御岳山に行きたくなるのでは?移動教室を通して感じた「御岳山っていいな」という気持ちを基に、皆さんにもその魅力をお伝えします。

【6年生】

青梅市の今を見つめ、未来についても考えていく。自分たちでできる子と、そして青梅市が取り組んでいることを学び、より故郷の大切さに気付くことができました。どうぞご覧ください。

【つくし学級】

「お祭りのまち青梅!!」そんな青梅市で育つ自分たちだから、元気な踊りで盛り上げよう。明るく元気にダンスと歌で、会場中を楽しくさせてくれること間違いなしです。

ぜひ、ご来場いただき、大きな拍手と声援をお願いします。

校長日記 11月12日(火曜日)

先週とうって変わって、今週の日中は暖かい日が続いています。ただ、朝は少し冷え込んでいますので、上着での調節をできるよう、お願いします。

さて、もう何度も書いていることですが、いよいよ今週は学習発表会です。体育館での練習も佳境を迎え、「さらにもう一歩成長しよう!!」と取り組んでいるところです。お家でも、期待を伝えてあげてください。

4年生「玉川上水」

2年生「スイミー」

つくし組「お祭り」

「気を付け、これから4時間目の学習を始めます」

「よろしくお願いします」

気持ちの良い、はっきり響き渡る声で始まった3年2組の授業。国語「せっちゃくざいの今と昔」の学習でした。これまでに段落ごとの内容をていねいに読み取ってきました。そこで今日は、興味をもった内容について、中心が伝わるように要約しようというのが課題でした。

「要約とは何ですか。」と問いかけると、

「短くまとめる。」

「中心・大切な言葉を文にする。」「あとで発表するから、聞いている人が分かりやすいようにまとめる。」

ということを押さえて、一人一人が自分の興味をもった内容の文を要約することにチャレンジしました。

校長日記 11月11日(月曜日)

今日の朝、散歩帰りの校庭にでは、男の子たちの塊を発見しました。「これはきっとカナヘビが見つかったのかな?」と、声を掛けてみると、「カニがいるんだよ。」と、教えてくれました。雨とともに空から降ったわけではないでしょうし、霞川からも直線距離で100m近くあります。どうやってここまで来たのだろうか。とても不思議でした。

そんな男の子たちとのやり取りの後、女の子が折り紙で作ったクリスマスツリーを見せてくれました。そのクリスマスツリーの下からスマートフォンの明かりを照らすと、クリスマスツリーが光って見えるということも説明してくれたので、手に持っていたスマートフォンで照らしてみると、うっすらと光ってきれいでした。

校長先生の話

いよいよ今週末は学習発表会です。そこで、今日はこんな話をしました。お家でもぜひ、応援してあげてください。

さあ、準備は良いですか?今日も元気に挨拶をしましょう。

大きく息を吸って、「おはようございます」

今日もみなさんの声がよく聞こえてきました。ありがとう。

みなさん、いよいよ今週末は学習発表会です。この学習発表会は、みなさんが学んできたことを披露する素晴らしいチャンスです。これまでの努力と工夫が詰まった発表を、自信を持って、楽しんで行ってください。そして、「四小の全力はすごい!!」ということを感じ、みなさんがたくさん成長してくれたら嬉しいです。

今日この日までみなさんが努力を重ねてきたことは、ここにいる先生たち全員が知っています。そしてこれから臨む努力も、みなさん自身の成長につながるだけでなく、学校全体の誇りです。応援しています。そこで、今週の残り4日間の練習に向けて、覚えていてほしいことを4つ話します。

- セリフを届けよう:どんなに良いセリフも、観ている人に聞こえないと伝わりません。観 客席の方を向いて、息をたくさん吸ってから言いましょう。

- 仲間と助け合う:みんなで協力して練習しましょう。良いところも直した方が良いところも、アドバイスをし合いながら、より良い発表を目指しましょう。

- 納得いくまで練習しよう:本番を思い浮かべて練習を行いましょう。練習を繰り返すことで、本番の緊張を減らすことができます。

- 自信を持とう:これまでの練習で培った自信を持って、残りの練習に取り組みましょう。自分を信じることが成功への鍵です。

そして、本番では家族や地域の方々に、みなさんの全力を見せましょう。皆さんの頑張りが必ず伝わるはずです。もし緊張してしまったら、深呼吸をして、自分がどれだけ頑張ってきたかを思い出してください。みなさんはしっかりと準備をしてきましたし、ここにいる全員が応援しています。失敗を恐れず、ベストを尽くすことが大切です。

最後に、みなさんが一丸となってこの学習発表会を成功させることを期待しています。みなさんの発表が輝き、素晴らしい一日になることを心から願っています。

音楽の時間

今日の授業参観は、5年生の音楽でした。

「和音って、何だったかな?」

「2つ以上の音が重なったものです。」

「そうですね。和音には、1、4、5があります。今日はこれらの和音について勉強しましょう。」 3人組になってハ長調の音階に音符を並べたり、3つの和音を作ったりしてまず和音の配置を学習。その学習を基に、ハンドベルで音を確かめました。和音をどう使っているのか、これからさらに学んでいきます。

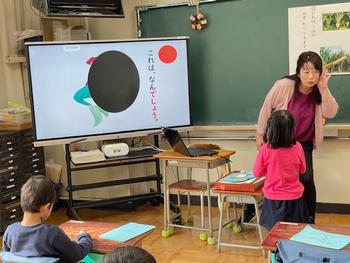

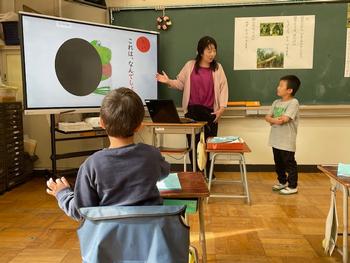

・・・でしょう

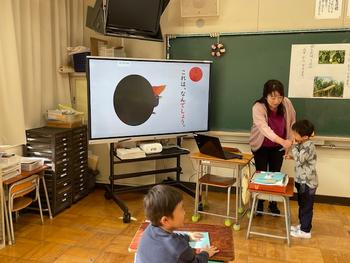

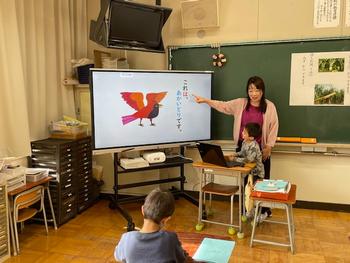

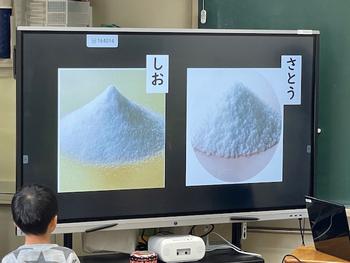

つくし1組の教室では、国語の学習をしていました。「さとうとしお」という説明文の学習です。「これは何でしょう。」のように、「でしょう(か)。」の付く言葉は、「問い」の文ですということを学んでいました。授業の始まりの頃、子供たちが「問い」という言葉になじみがないということを知り、松村先生は繰り返し「問いの文」に触れさせることで、学習を深めようということを考えました。今日のじゅぎょうでは、こんなクイズからスタートしました。

「これは何でしょうか?」→「これは、アリエルです。」

「これは何でしょうか?」→「これは、みどりのかえるです。」

「これは何でしょうか?」→「これは、あかいとりです。」

始まりの頃の授業では、「問いの文」を探すのに戸惑っていた子供たちも、今日はスラスラ探すことができていました。そして、その答えの文も。子供たちに合わせて、楽しく身に付けさせる。とっても素敵な授業でした。

校長日記 11月 8日(金曜日)

今日は青梅市の教育委員の皆さん、そして教育委員会の皆さんが来校されました。そして、授業参観を通して子供たちの様子をご覧いただきました。そこでいただいた講評を、紹介したいと思います。

- 素直で明るく、ピンと肘を伸ばして手を挙げているのがとても良かった。

- 楽しそうに授業を受けていました。

- 図工で魚を作るときに、教科書だけでなく図鑑も参考にして作っているのが素晴らしいと思います。

- 自由に楽しく取り組んでいたのが良かったです。

- 分からないということちゃんと自分の言葉で伝え、個別に教えてもらう意欲のある子がいました。

- 学習発表会の練習で、子供たちが自信もって演技することができていました。

- 「周りの人と話してごらん」の言葉で、すぐに話し合いに入り、意見を交換できていました。

- 落ち着いた授業風景でした。

- 仲良く授業に励み、意見交換も活発でした。

- 子供たちの発言もあり、積極的な授業でした。

- 子供らしい生き生きとした雰囲気のある授業でした。

- 自ら考えて学習に取り組み、友達のためにも動けていました。

- 「だいじょうぶ?できる?」と声を掛け、思いやりの行動が自然にできていました。

- 四小の子供たちは、全体的に落ち着いていると感じました。

- 廊下ですれ違う子供たちはみんな、元気の良い挨拶ができていました。

- 子供たちがとても良いと感じました。

- 子供たちのあいさつがとても明るく、元気でした。

- 図工の授業で、丁寧な作品作りが見られました。

- 高学年から低学年への優しい声掛けができていました。

- みんな元気でとても良かったです。

- どの学級の子も、授業の切り替えができていました。

如何でしょうか。こんなに嬉しい褒め言葉をたくさんいただけたことは、とても嬉しいことです。ぜひ、子供たちにもお伝えください。宜しくお願いします。

校長日記 11月 7日(木曜日)

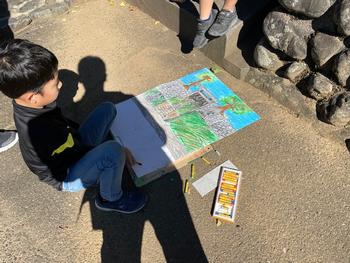

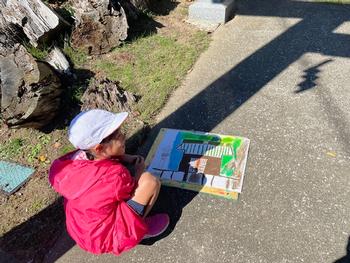

今日は昨日とはうって変わっての温かい日差しが降り注ぐ陽気になりました。絶好の写生会日和ということで、3年2組さんの2回目の師岡神社写生会がありました。前回も集中して描く子供たちの様子を見せてもらったので、隙間時間を見つけてちょっと撮影に来てみました。前回書いていた作品をさらに描き込んでいる子もいれば、もう3枚目に挑戦している子もいました。どの子も楽しく、そして集中して描いていました。

『鳥獣戯画』を読む

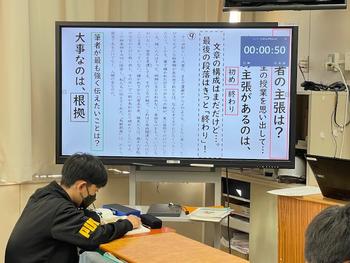

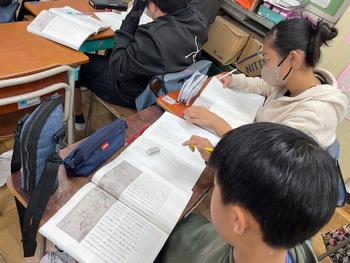

「『鳥獣戯画』を読む」の2時間目。昨日行った1時間目の授業では、鳥獣戯画の絵を見せて自分たちで解説をしたり、筆者の高畑勲さんは次ぶりの作品の監督もしてた人なんだよと紹介したり、子供たちの思いを高めてから本文を読みました。そして今日は、「作者の主張」と「文章の構成」を考えるという2段構えの授業でした。

6年生は1組でも感じたことですが、とにかく授業のテンポがとても良いのが特徴です。今井先生の問いかけへの反応が非常に速い。「ときには」脱線する反応も・・・、いいえ「頻繁に」脱線する反応もあるのですが、その反応への今井先生の返しが絶妙です。また、今井先生が少々脱線した内容を話したときの子供たちの反応もまた秀逸です。

その一方で、「筆者の主張の部分に線を引こう」という課題を出されると、すっとその課題に集中し、考えがまとまった子供たち同士での会話が始まります。今井先生からは「根拠は何?根拠をもつことが大事だよ。」と指導が入ると、その根拠についての会話が方々で聴こえてくるのです。設定された時間5分だとしたら、その時間内に話し合いができる。そしてその時間が経過したところで、全体共有ができる。

さらに今日は、子供たちの導き出した「文章構成」が二分したところで、プレゼンテーションを開くと、今井先生もちゃんと二分する予想で作っていました。「すごいでしょ。」と今井先生が言うと、「わたしたちがね」と、子供たちがちゃんと言い返していました。確かな児童理解としっかりとした授業準備の一端を感じることができました。

学習発表会に向けて

今週来週の体育館は、学習発表会への練習の熱気に包まれています。2時間目に訪れたときは、3年生が練習をしていました。もうみんなセリフは入っているようで、台本をもちながら演技をしている子はいませんでした。一方、場面ごとに教室で練習していた時とは違い、体育館の広い舞台で、そしてひな壇も使ってどう演技をするか、声はどのくらいまで出せば届くのか、確かめながらの練習でした。ぜひ、お家でもセリフを聞いてあげてください。自信をもって言うことができると、自然に大きな声になってきます。

4時間目の体育館は、6年生の練習時間でした。6年生は合奏・合唱・そして発表の三本立てです。合奏・合唱は、これまでクラスごとに練習してきたものを合わせる段階に突入です。心一つの演奏に向けて、これから詰めていきます。

校長日記 11月 6日(水曜日)

今日は今季一番の寒さになりました。日も差さず、換気のために窓を開けているため、私自身もジャケットが手放せない室温でした。子供たちの服装を見ると、まだまだ軽装の子が多いように感じました。子供は風の子、冬でも半袖一枚で過ごす子は今でもいます。私も子供の頃に、ランニング一枚の恰好で一年通して過ごした思い出があります。でもやはり、寒い季節にはそれに合わせた温かい格好をさせてあげる方が良いでしょう。ぜひ、着る服装を子供と話していただき、考えて上げてください。なお、ジャンバー等の上着は、教室内では脱ぐことになっています。よろしくお願いします。

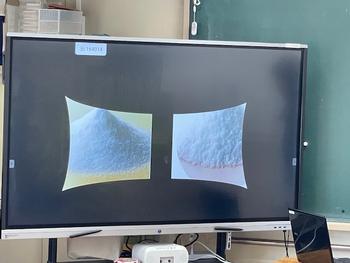

さとうとしお

「今日から新しいお話に入ります。」

松村先生がそう言うと、みんな一斉に喜びの声を上げました。

どんなお話しかワクワクしている様子が、背中越しに伝わってきました。

「どんなおはなしをべんきょうするのか しろう」

これが今日の課題です。

「これは何ですか?」

電子黒板には、何か白いものが2つ、映されました。

すぐさま、「チーズ?」「かべ!」「かみ!」と、子供たちから意見が出てきました。

次の写真を提示するとさらに、「さとう!」「ゆき!」「かきごおり!」「ゆきだるま・・・」そして、「ごはんとおさかな」「ゆきのやま」と続いていきました。

「さとう」と答えた子に「どっちが砂糖だと思う?」と聞くと、右側を指してくれました。同様に、「しお」と答えた子に「どったが塩だと思う?」と聞くと、今度は左側を指してくれました。そこで、 答えの写真を提示し、今度のお話は「さとうとしお」というお話ですと、先生から紹介がありました。この砂糖と塩を比べっこしながら読むと知り、よーしやるぞとスタートしました!!

今日から勉強をするワークを渡された子供たちは、出てくる食べ物に興味津々でした。

虫を探しに

短い昼休みにふと外を見ると、黄色い帽子の子供たちが校長室前の草原に。その中にはかごを持った子もいて、みんなで草原に手を伸ばしていました。「生活科の学習で生き物を育てている最中だったな。」と思い、子供たちの下へ行ってみました。「校長先生、見て!」と見せてくれたのは、蝶とカマキリ2匹、かたつむりでした。

ついでに、ヒッツキムシも登場。取るのが大変そうでした。

校長日記 11月 5日(火曜日)

再来週には学習発表会です。学芸会が大好きで子供以上に気合が入っていた私としては、学習発表会でも見ると指導に割って入ってしまいたくなります。今日は5年生の練習を観てきました。5年生は台本作りから背景(プレゼンテーションソフト)作り、そのほかにもたくさん、子供たちが自分たちで作り上げる発表をめざし取り組んでいます。今日が第1回の練習ということで、舞台の感触を味わい、今後の練習への見通しをもつ時間でした。しかし、「終わった後にちょっと時間を頂戴」と担任のお二人にお願いし、私の今思ったことを、ある場面の子供たちに指導させていただきました。やっぱり演技指導は楽しいし、熱くなります。子供たちと関わるのもすごく楽しかったです。担任の先生には嫌がられるかもしれませんが、これから他の学年も観に行く中で、多少関わっていこうと決意した時間となりました。

防火扉・起震車体験

今日の避難訓練は、防火扉を閉めて行いました。普段とは違い、防火扉の小さな扉をくぐることになるので、全体の避難時間が通常よりも約1分遅くなりました。しかし、くぐるときもそれ以外の歩行においてもとても静かに行動できていたので、消防署の方からも褒めていただきました。

また、避難訓練後は起震車体験も行いました。全員が行うというわけにはいかないので、代表として5、6年生の約半数の子供たちが体験をさせていただきました。「震度6弱」という揺れでしたが、まともに立っていることはできず、すぐにテーブルの脚にしっかりとつかまって体を隠し、身を守っていました。四小の高学年はここでもしっかりと話を聞いて動き、とてもスムーズに進みました。そこで青梅消防署の方のご厚意により、全員が挨拶して解散した後、体験しなかった5、6年生も体験させていただくことができました。さらに、震度7体験を先生たちがする(させられる)というオマケも付けていただきました。

青梅消防署の皆さん、ありがとうございました。

校長日記 11月 1日(金曜日)

今日からいよいよ11月に突入です。そして、2週間後の明日は、学習発表会保護者鑑賞日になります。どの学年もここから一気に集中力を高めていきますので、ご家庭でも話題にしてみてください。

初めての学習発表会に向けて

昨日の5時間目のことです。体育館を覗いてみると、1年生が舞台で練習をしていました。とっても大きな声を出すことができる子、身振りを付けてセリフを言うことができる子、みんな伸びしろがたくさんありました。担任の角田先生、渡邉先生と話すと、「みんな自主的に練習をしてくるんですよ。」「友達の良いところを褒めたり、真似したり、みんなで作っています。」と、頑張っている様子を教えてくれました。

教室には、練習を頑張っている友だちへの言葉を書いた付箋がたくさん貼られていました。みんなで良いところを認め合え、高めあえているのが素晴らしいです。

さつまいも掘り

今日の2時間目は、2年生がさつまいも掘りをしました。今年は葉っぱの発育が良くないということで、「もしかしたらやせ細ったいもしか取れないのでは?」子供たちの残念がる顔を心配しながら、今日の日を迎えました。

2時間目が始まって15分ほどのところで畑に行ってみると、子供たちが畑の土を一生懸命掘り起こしていました。近づいたところで、近くに来た子が、「校長先生見て、こんなに大きいんだよ。」と、自分の顔ほどもあるサツマイモを見せてくれました。土がついて真っ黒でしたが、確かにサツマイモの形でした。担任の先生に聞いてみると、「心配していたのが嘘のように、たくさん採れています。」「きっと、夏休み中に草取りをしてくださった近隣の方のおかげかもしれませんね。」「本当に良かったです。」と、嬉しそうに話してくれました。

そこからは、たくさんの子供たちが、「校長先生、こんな大きいんだよ。」「こんなに採れちゃった」「大きすぎて途中で折れちゃった。」と、歓喜の声を寄せてくれました。