本文

校長日記12月(R6)

12月25日(水曜日)

昨日は、つくし組の高学年さんと一緒に、日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」第48回クリスマスチャリティー公演で、劇団四季の「ふたりのロッテ」を観劇してきました。ほぼ1日がかりでしたが、とても心温まる物語に触れることができ、素敵なクリスマスプレゼントになりました。

今日の終業式では、「だるま」の話をしました。「だるま」は、今年の1月12日に開かれた青梅のだるま市で買ってきただるまです。2つ買って来たすぐの月曜朝会で、「この2つのだるまには、それぞれ『みんなが楽しく勉強できて、成長できるように』『みんなが交通安全に気を付けて、楽しく元気に生活できるように』という願いを込めたよ。」という話をしていいたということを紹介し、「では、1年経って、みんなはどうだったでしょうか。」と聞いてみました。すると1回目は、高学年の方の返事にあまり元気を感じませんでしたが、聞きなおすと、みんな元気に「できたよ!!」と、答えてくれました。

校長としてこの1年間を学校全体で考えると、子供たちが答えてくれたように、全力挨拶・全力感謝で笑顔があふれる一年間だったということを自信もって言うことができます。しかし、一人一人の子供たちについて振り返ると、決して順風満帆ではなく、つらい思いをしたり、困難を乗り越えられなかったり、紆余曲折を繰り返しながらの歩みだった子も少なくありません。「もっとできたのではないか・・・。」「もっと考えられたのではないか・・・。」そんなことを先生たちともよく話しています。

約2週間のお休みに入ります。ぜひ、お子さんとたくさん話をしていただき、楽しかったことやこれから楽しみにしていることも、そして辛かったことやこれから不安に思っていることも、分かっていただけたらと思います。そして、お子さんとの話から気づいたことや要望がありましたら、ぜひ学校までお寄せください。お待ちしています。

それでは、今年も青梅市立第四小学校の教育活動に温かいご支援をいただきありがとうございました。

良いお年をお迎えください。

12月23日(月曜日)

あと3日でクリスマス、明日はクリスマスイブです。子供たちもどこかそわそわしている様子があります。そして、年内の登校もあと3日になりました。寒い日が続いています。そして市内でもインフルエンザで学級閉鎖をしている学校がある状況です。元気に登校できるよう、そして体調の悪いときは無理をしないよう、朝の健康観察をいつもより少しだけ丁寧にお願いします。

登校の様子を見ると

「間に合わない!!遅刻しそう!!」

そんなとき、子供たちを車で送迎したりしませんか?それ自体は良い悪いということは言えません。また、やむない部分もあると思います。ただ、安全にだけはくれぐれもご注意ください。例えば、ランドセルを背負ったまま乗せてシートベルをしていなかったり、信号がぎりぎりの状況でも通過してしまったり、太陽の光で見えにくいのに急いで右左折をしてしまったり、急ぐあまりの行動ではありますが、事故を起こしてしまってはどうしようもありません。

私の父は在任中、登校の見守りをしている最中に、右折してきた車にはねられたことがあります。幸い一命は取り留めましたが、取り返しのつかないことになるところでした。ぜひ、安全運転を最優先でお願いします。

そしてもう一つ。セブンイレブンの駐車場に入ったら、何か買ってから出発していただけると良いと思います。よろしくお願いします。

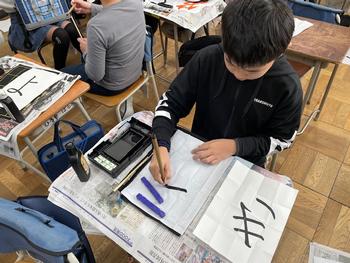

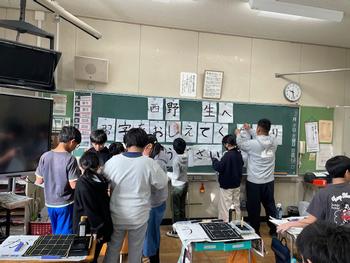

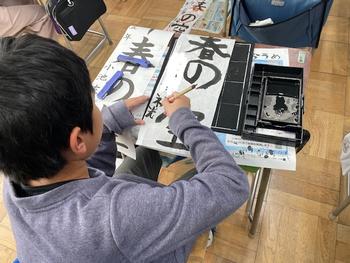

習字の時間(1)

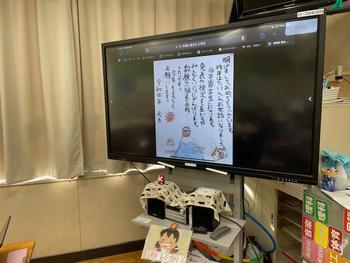

5年2組の教室を覗いてみると、先日の5年1組のように一人一文字を書いているところでした。「さあ、何が書かれているのかな?」と、一人一人の文字を見ていくと、「学」「五」「青」「り」、青梅と学校、五年が入るなということを予測。そこで、「同」という字が登場。「き」、「ま」・・・、なかなか答えが出てきません。悩んでいるとある男の子が、「またきてください 青梅市立第四小学校 五年 一同」だよと教えてくれました。「きっと、西野先生に送るのだな」と思い、5年生2クラスとも、「全力感謝」を大事にしてくれていることを感じ、うれしくなりました。

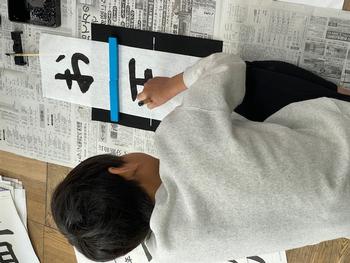

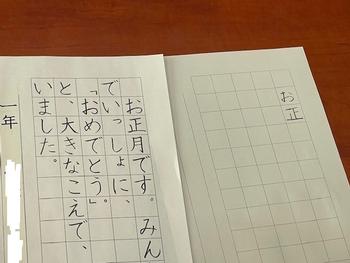

書初め

3年1組にお邪魔すると、「お正月」の文字を、条幅紙に練習しているところでした。3文字を均等の大きさで書くということはなかなか難しく、今は折りながらの挑戦です。一筆一筆整え、ていねいに書いていました。ある子が、「校長先生、なかなかうまく書けないよ。」と、話してくれたので、「そうだね。100枚くらい書けばきっとうまくいくよ。」と応えてあげると、ちょっとびっくりしていました。ぜひ、冬休みにたくさん練習してください。

歴史王は誰だ!!

今日の3時間目は、6年2組の熱気の中にいました。昨年百人一首大会に燃えていた子供たちは、今年は歴史クイズに燃えているようです。子供たちそれぞれが歴史クイズを複数作り、その中から1回戦30問、準決勝30問、決勝30問で戦います。1回戦の通貨は、30問中20問正解か、グループ首位。なんと、ほとんどの子が通過していました。みんなこの日に合わせて勉強してきたようです。自信に満ちた顔で、準決勝に進出しました。

準決勝は、正解だけでなく、答えるまでの時間も得点に入りました。また、問題もレベルアップ。いじわる問題や年数を答える問題などもありました。みんな真剣そのものでした。そして後半20問を過ぎた辺りからはヒートアップ。正解が出るごとに、ガッツポーズや喜びの声も大きくなってきました。終了後、上位5人が決勝進出です。みんな、名前が呼ばれた子にエールを送っていました。

いよいよ決勝です。上位5人の子は、前の方に席を移し、準備万端。前回チャンピオンもしっかり残っていました。出される問題もさらにレベルアップ。正直、私も勝てるかどうか・・・、いや勝てないでしょう。

優勝した子には惜しみない拍手が送られました。また、負けた子はしっかり悔しがることができました。素晴らしい!!終えた後に少しだけ話をさせていただきましたが、そのときに、「歴史の学習は好きですか?」と聞くと、なんと、全員が手を挙げてくれました。これからが本当に楽しみです!!

12月20日(金曜日)

今朝学校に出勤すると、もう1台のトラックが体育館の入り口に停まっていました。10時20分から子供たちを迎えるために、3時間以上前から準備をしていただいている。本当にありがたいことです。

マグナと不思議な少女

体育館にプロジェクションマッピング用の大きな布を張り、いつもの入り口側が舞台になりました。一番前の1年生が手を伸ばせば届く距離、そして同じ高さでの劇ということで、臨場感抜群です。

まず最初は、真ん中にいるもじゃもじゃ頭の団長が会場全体を歌と声掛けで盛り上げます。この時点で、低学年の子供たちはノリノリです。一気に引き込んで、劇に入っていきました。

劇は英語のセリフもたくさん入ってきますが、分からなくても全く問題なし。拍手を要求したり、質問をしたり、子供たちが参加できる要素が盛りだくさんでした。右の写真は、どっちに行けば良いか、子供たちに助けてもらっているところです。みんな「Right!Right!Right!」と、一生懸命に叫んでいました。

大盛況のうちに劇は終了!!そして、いきなりの「児童代表の言葉」。用意をしていなかったところに突然の振りにも、さすが6年生代表です。ちゃんと感想を伝えられました。えらい!!

明日の午前中にワークショップがあるそうです。お時間のある方はどうぞ行ってみてください。英語への興味が広がるかもしれません。

心のこもった年賀状を

ここ数年、「年賀状じまい」という言葉をよく聞きます。Snsでの新年のあいさつが当たり前になってきたり、プライバシーの関係で同級生や職場であっても住所を公開しなかったりと、なかなか出せる雰囲気ではなくなっているのは感じます。私自身も数年前まで200枚以上書いていたものが、半分ほどに減ってきています。「今年で年賀状じまいをします」という言葉も数人の方からいただきました。

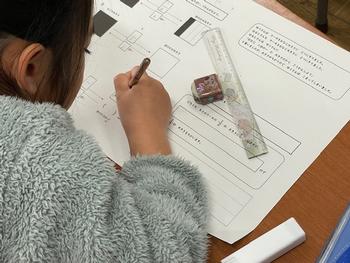

ただ、もらった喜びや出すときに相手のことを想う時間は、年賀状ならではのもので、お正月の一つの楽しみであるのは、今も昔も変わりません。そんな年中行事を大事にしてほしいという思いが、昨日の5年2組の授業にはあふれていました。年の初めに自分の思いを伝えたい相手を考え、手書きでていねいに1枚の年賀状を書き上げていました。もし受け取ったとしたら、大切に読んであげてください。

12月19日(木曜日)

最低気温にマイナスの記号が付き始めた最近は、朝の寒さが身に沁みます。お子さんは手袋をしていますでしょうか?この時期の「大けが」には、ポケットに手を突っ込んでいたり、袖を伸ばして手を引っ込めていたりしたために、転んだ時に手をつくことができずに顔を打ったというものがあります。クリスマス・お正月という2大イベントを、けがをした顔で迎えないためにもぜひ、手袋を付けさせてあげてください。よろしくお願いします。

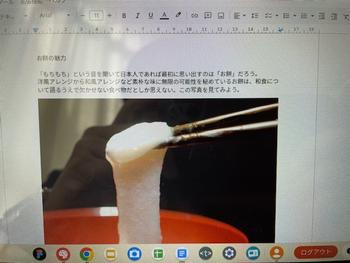

さて、今日は6年2組にお邪魔させてもらいました。入っていきタブレットで作業をしている子供たちと話をすると、映画のぷすたーを見ている子供がいました。「あっ、遊んでる!!」と、思わず声を掛けると、横の女の子が、「先生ちがうよ。ピーオーピーを作ってるんだよ。」と、教えてくれました。「うん?ピーオーピー?」とつぶやくと、「ポップ!Popだよ。」と、付け足しの説明が聞こえてきました。国語の授業です。

今井先生から、「『和食を紹介しよう』?というような学習で、子供たちが作ったので、ベスト3の子のを見てください。」という言葉をいただき、見せてもらいました。

第1位 お餅の魅力

「もちもち」という音を聞いて日本人であれば最初に思い出すのは「お餅」だろう。 洋風アレンジから和風アレンジなど素朴な味に無限の可能性を秘めているお餅は、和食について語るうえで欠かせない食べもtのだとしか思えない。この写真を見てみよう。

・・・・・・・

第2位 天ぷらの魅力

サクサク、あとは自分の好きなものにお任せします。いろいろな種類がある天ぷら、例えばエビならサクプリ、さつまいもならサクサクホワとか、サクサクっと軽い衣の中に入っているあつあつのえびやさつまいも、想像するだけでおなかが減ってくるだろう。ぼくは、天ぷらこそが和食の中でも最高の食べ物にしか思えない。この写真を見てみよう。

・・・・・・・・・・

日本のたこ焼き

外はカリカリ、中はふわとろ、これを聞いただけでお腹が空くことは、間違いない。日本には、数多くの和食があるが、たこ焼きの右に出るものはな、いないだろう。マヨとソースのコクにタコの出しが織りなすハーモニーと言われるほどたこ焼きは、人気があり至高の食べ物なのだ。この写真を見てみよう。

・・・・・・・・・

いかがでしたか、前の単元で学習した書き方も応用して、とても魅力的な文章を書いています。思わず食べたくなってしまいますね。この話をする中で、「僕は『〇たこ』のたこ焼きが大好きなんだ。」と、教えてくれる子がいました。また、こないだの4年生の授業の中で、青梅大祭の人気ナンバーワンは「たこ焼き」ということも教えてくれました。ちなみに私は、お餅なら水につけたままレンジで3分くらい温めて、搗き立てみたいにして食べるのが好きです。てんぷらは、昔はさつまいも、今はナスが一番好きですね。そんな話題を家族でしてみたらいかがでしょうか?

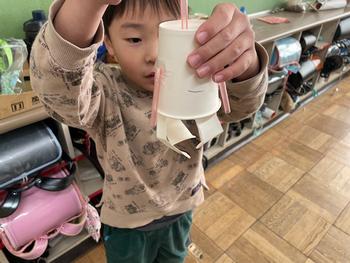

2年1組さんの「手作りおもちゃ」作りにお邪魔しました。

紙コップのクレーンは2つの紙コップとストローでつくっていました。ストローを押すと、かぎ爪が開き、結構本格的な動きをします。右はビー玉転がしです。牛乳パックと紙皿で作れます。昔のミニカーの駐車場のおもちゃみたいに見えました。これをさらにつなげてピタゴラスイッチにしたら面白そうです。

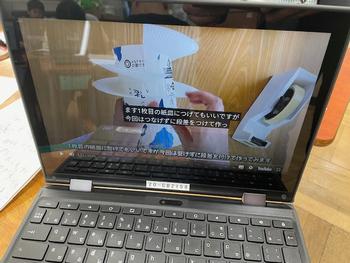

今は、折り紙もインターネットの時代!!

動画でおり方を見せてくれるので、昔みたいに「山折り谷折りどっちだっけ」という苦労がなくなりました。

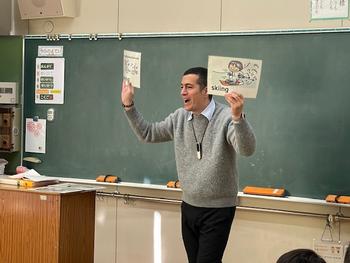

Let’s English!!

1年1組では、英語活動の時間でした。

様々な英語カードの裏には、アンパンマンが隠れていて、それを探すためには、カードを指名してその映画を言わなければなりません。「1年生には難しくないかな?」と思うのもつかの間、指名した子は、「ヴァスケットボール(バスケットボール)」「ホッキー(ホッケー)」「スキーイング(スキー)」など、本格的な発音で話していました。すごい!!

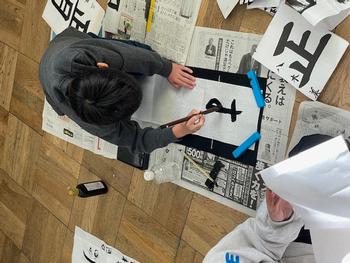

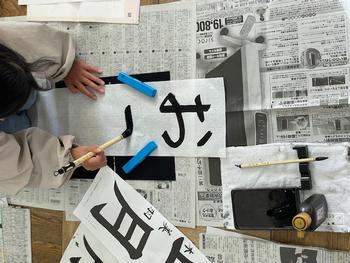

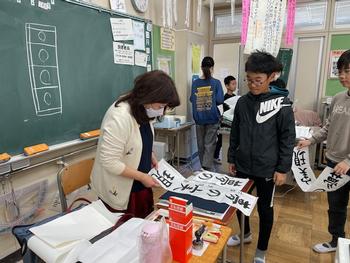

今日は6年1組で西野先生の授業がありました。やっぱり指導がお上手です。また、専門家に教わるときの子供たちの真剣さ、いつもより数段上がります。とても落ち着いたすてきな字を書いていました。

5年1組では、その西野先生にお礼のメッセージを作っている最中でした。

「野」の字は別格でしたが、ほかの字もとても上手に書けていました。

12月18日(水曜日)

クリスマスまでちょうど1週間。ということは、2学期もあと1週間です。各教室ではお楽しみ会が開かれたり、まとめのテストを行ったり、学期末のあわただしい中にも充実した日々を過ごしています。終業式に向けて荷物も計画的に持ち帰る予定でおりますが、ご家庭からも声掛けしていただけると助かります。

サツマイモ持って帰ります

「中央玄関の付近に子供たちが集まっている。」「あれは、2年1組の子供たちだ。」

何かありそうだなと向かってみると、秋に収穫したサツマイモを袋に入れているところでした。

「校長先生はサツマイモ好き?」「うん、好きだよ。」「私も大好き。」「でも、ママはもっと好き。」

「校長先生ラーメン好き?」「うん、好きだよ。」「僕も大好き!!」

そんな会話をしながら、一緒に並びました。

「持って帰ったらお父さんにてんぷらにしてもらうんだ!!」

という声も聞こえてきました。わたしは子供の頃、「大学芋」が大好きでした。今は電子レンジで簡単にふかして食べるのも好きです。ぜひ、子供たちと楽しんで食べてください。

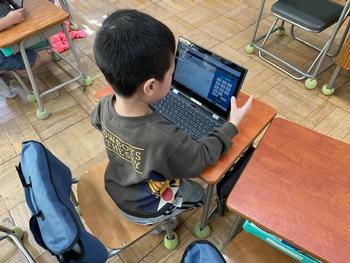

ミライシードへの挑戦!!

1年1組三にお邪魔すると、みんながタブレットを開いて何かをしているところでした。一番後ろの子に、「何をしているの?」と、聞いてみると、「ミライシードだよ。」と、教えてくれました。その子は、漢字練習をしているところでしたが、隣の子は計算練習に夢中のようでした。

「校長先生、来て来て!〇点とったよ!」「計算なんてかんたんだよ!!すぐできるからね。」「あと少しで漢字の書きができたのに、ここはねちゃった。」四方八方からいろいろな声が聞こえてきました。ふだんの漢字プリントや算数プリントでは見せない、楽しそうな姿(普段も楽しそうではあるのですが・・・(汗))がたくさん見られました。

冬休みはタブレットを持ち帰りますので、ぜひ2学期までの学習の振り返りにミライシードを活用してください!!

今度は5年2組を覗くと、電子黒板には、アニメが流れていました。「これは、教育テレビでも見ているのかな?」と思って入っていくと、どうやらそうではないらしいことに気づきました。もうしばらく見たところで、「マグナと不思議の少女」という物語だということが分かり、今週末の英語劇のに向けてタブレットでアプリを見ているということが分かりました。

今週金曜日に鑑賞会を行う英語劇は、プロジェクションマッピングも活用したとても見ごたえのある劇だと聞いています。そして、英語劇の元になっているのは、英語学習アプリだということも聞いて、私自身が少し触っているところです。そのアプリは、Pcやタブレット、スマートフォンでもできますので、興味がありましたら、やってみるのはいかがでしょうか?「マグナと不思議の少女」で検索すると見つかります。また、鑑賞会翌日の12月21日には、青梅市福祉センターで英語劇に関するワークショップも行われます。英語に興味のあるご家庭は、ぜひ行ってみてください。

12月17日(火曜日)

今日の3、4時間目と5、6時間目は、日本フライングディスク協会の本田さんをお招きし、アルティメットの授業を行いました。

まず3、4時間目は、4年生からスタートです!

「フライングディスクの投げ方は、手首のスナップが大事です。フライングディスクにキレイに回転を掛けることと、地面に水平に投げることで、まっすぐ思ったところに飛ばすことができます。」

言葉での説明では伝わらないということで、まずはデモンストレーションを見せていただきました。

説明を聞く子供たちは、興味津々です。子供たちがとっても素直に聞いてくれることに、本田さんも感動していました。「今日はとても楽しい授業になる予感がします!!」との言葉もいただきました。まずは軽く目の前で投げて見せてくれました。「相手の取りやすいところに取りやすいスピードで投げてあげるパスを、『愛のあるパス』って、言うんだよ。」

アシスタントコーチがグランドの遠くまで歩いていくと、「あそこまで投げるからね。」の言葉。子供たちからは、「えーっ!!」の声が上がったのですが、「大丈夫!世界チャンピオンにもなったことがあるんだから。」と言って、投げて見せると、ドンピシャリ!!きれいにアシスタントコーチの手の中に納まりました。もちろん、反対側からもきれいなパスが飛んできました。子供たちからは大きな拍手が上がりました!!

「大きなカーブを投げるからね。」ディスクをサッカーゴールに向かって投げると、勢いが落ちてきたところで急に弧を描き、アシスタントコーチの手元に戻ってきました。次は、桜の木に向かって投げると、逆の弧を描いてアシスタントコーチの手元へ。子供たちからは、「オー!!」という驚きの声が。

まずは正面の相手に向かって投げる練習です。みんな、なかなか上手です。その中でも、スーッと糸を引くようなディスクを投げているのは、ハヤミチの子供たち。やはり別格です。

「先生たち、協力してくれますか?」ということで、担任の田中先生、蜂谷先生、副校長先生が呼ばれました。「では、投げるので走って取ってください。」どこかで見たような。そう。フリスビー犬です。初心者の担任2人も大健闘。経験者の副校長先生はさすがでした。

子供たちも体験です。意外にみんな上手。そして、取れた時の笑顔が最高です。

相手に渡さないように、ディスクを回す練習です。もう投げるのは余裕そうです。

ディスクを投げてパスをしながら、4人でゴールを目指しました。今日はここまで。明後日はいよいよゲームに挑戦です!!みんな楽しくできました。

12月16日(月曜日)

今日の全校朝会では、子供たちに安全に楽しく生活できるようにするための話をしました。自分の身を守ることについて考えることは、冬休みを迎えるこの時期にぴったりだと思っています。ただ、「周りの大人を警戒しなさい。」というのはとても悲しいことでもあり、どう伝わったのか不安でもあります。ぜひ、お家でも保護者のお考えを踏まえて子供たちに話をしてあげていただければ幸いです。

【1】学校生活をよりよくするために

今日は、みなさんが楽しく学校生活をおくることができるようにするための話をします。

みなさんの体や心は、自分だけのもので、一番大切なものです。また、友だちの体も自分の体と同じように大切なんだということも知ってください。誰かを叩いたり、蹴ったりして、痛い思いや怪我をさせることを暴力といいます。悪口や相手が嫌がるようなことを言って、相手の心を傷つけることも、言葉の暴力になります。人を叩いたり、嫌な事を言ったりして、誰かの身体や心を傷つけたりすることは、友だち同士でやってはいけないことであり、どんな大人の人も決してやってはいけないことです。

他にも、体の大事な部分に触ろうとしたり、服で隠れている部分をのぞこうとすること、メールとかラインで、体の大事なところを見たいなと言ってくることも、おかしいな、モヤモヤするな、イヤだな、気持ち悪いなと感じることですので、これも、友だち同士でやってはいけないし、大人の人も決してやってはいけないことです。もし、誰かが近づいてきて、みなさんが、そんな嫌なことをされそうになったときは、どうしたらよいでしょうか。そんなときは、はっきりと「いやだ」と言って、逃げてください。メールとかラインだったら、その人とのやり取りは、止めてください。みなさんに、暴力やおかしいな、気持ち悪いなと思うようなことをしてはいけないのは、どんな大人の人も一緒です。もちろん先生たちもその中に入ります。当然、先生たちも、みなさんに嫌なことをしてはいけないルールを守ります。もしも、ルールを守らなかったら、みなさんは「いやです」と言ってよいのです。

【2】嫌なことをしてくる人がいたら

もし、誰か大人の人に、嫌なことをされたときは、おうちの人や先生など、安心して話せる大人に教えてください。自分がされた場合だけでなく、友だちがされているのを見た場合も同じです。 でも、知っている人には話しにくいな、誰に話したらよいのだろうと迷うことがあるかもしれません。そんな誰にもお話できないと思っている人のために、お話を聞いてくれるところがあります。「学校生活をたのしくすごすために」というお手紙を配ります。知っている人に話したくないときは、手紙にかいてあるメールアドレス、QRコード、電話番号に連絡してください。また、相談シートという紙を、今日の帰りに配ります。電話やインターネットを使わない場合は、この用紙に書いて、封筒になるように折ったら、切手なしでポストに入れて郵便で送ることができます。 校長先生も先生たちも、みなさんのことを大事に思っています。ぜひ一人で悩まないで、いつでもお話してください。

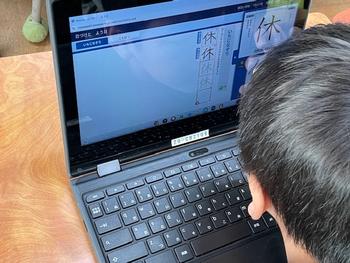

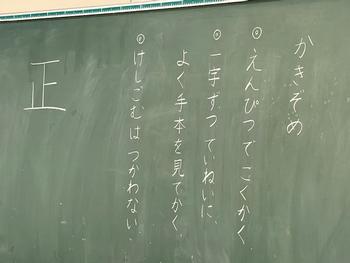

「書初め」今年も冬休みの宿題になります

1年1組を覗きに行くと、書初めのお手本が配られていました。そのお手本にはそれぞれの子供の名前も貼ってあり、これから1月の本番まで、大事に使っていきます。またこの書初めでは、いつものように文ですらすら書くのではなく、一文字一文字よく見ながら、ゆっくりていねいに書きます。今日の練習では、みんなで一緒に一文字ずつ書いていました。まだあと1、2回練習時間を設けて、この冬にご家庭で練習をしていただきます。よろしくお願いします。

5年生、6年生は、今年も青梅市の書道マイスターの資格を持つ、西野先生から指導を受けることができました。書いているときはどの子も一筆一筆を大切に、真剣な眼差しを見ることができました。一枚書くごとに先生の指導を受け、自信をもって書き進めていました。

校長日記 12月12日(木曜日)

昨日もお伝えした募金活動が今日の朝行われました。代表委員の子供たちが一足早く昇降口の中に来て、募金を呼びかけました。すると、昇降口から入ってきた子供たちが、ポケットやランドセルの中から袋を取り出し、挨拶とともに募金箱の中へ入れてくれていました。思っていたよりもっと多くの子が入れに来てくれたので、代表委員の子供たちの笑顔もたくさん見ることができました。明日もありますので、ぜひご協力ください。

あれっ?いつもと何か違う・・・

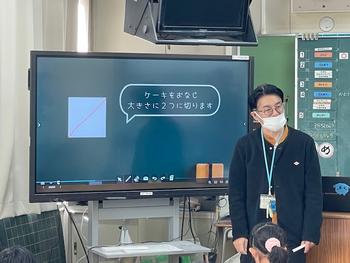

下の写真をよーく見てください。

何が違うのか、分かりましたか?2年生の保護者の方ならきっと分かるのでは・・・。

答えは、「2年1組で池田先生が授業をしている」のです。2年2組でこの間行った授業ですが、

「この授業はぜひ1組の子供たちにもしてあげたい。」という思いから、今日は1組で行うことになりました。

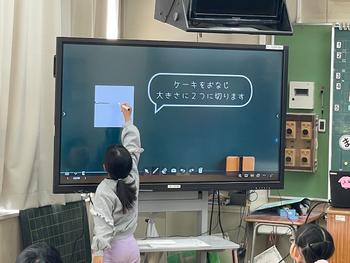

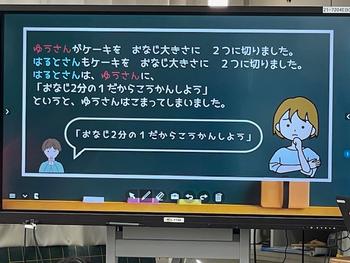

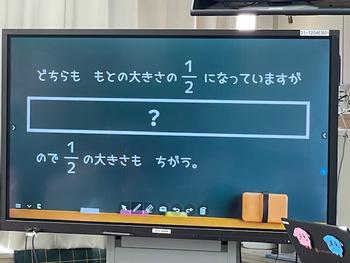

「この四角い紙を半分にしたいのだけれど、みんなだったらどうやって半分にしますか?半分にするときの条件は、1回しか切ってはいけないことと、ぐにゃぐにゃでなくまっすぐ切ることです。」 一人一人が、机の上のプリントで切り方を考えました。電子黒板のところに出てきて、ある子が縦の線を引いて2つにして見せると、「まだあるよ。」と、2人が登場して、斜め切り、横切り、2つにするっていろいろな方があるのだねということが分かりました。

「実は、この白い四角いケーキの中には、イチゴが入っていたのです。」そう言って図を切り替えると、12個のイチゴが出てきました。ぱっと、「12個だ」という声が上がりました。「おっ、すごいね。どうやって12個って分かったの?」と聞くと、「たてが3こで横が4こだから、3×4で12個だよ。」「私は、横が4個でたてが3個だから、4×3で12こだよ。」どちらも正解です。さらに兵は、「6個ずつ数えて、6×2で、12個って考えたよ。」とてもテンポの良い反応に、池田先生もご満悦です。

最後の問題は超難関。どちらかというと「とんち」でした。

「ゆうさんが持っているケーキの2分の1と、はるとさんが持っているケーキの2分の1を交換しよう。」という問題です。

「裕さんは嫌そうなんだけど、どうしてだと思いますか?」

子供たちからはこんな意見が上がりました。

「きっと形が違うから、大きさも違うのでは?」

「ちがうお店で買ってきたから、形も大きさも違うのかもしれない。」

「中に入っているイチゴの数が違うのかな?」

みんなしっかり考えられていました。

「実は先生がケーキを書き忘れていたから、今からケーキが描いてある紙を渡すね。」と、手渡されたのは、下の赤丸が乗っているケーキの絵が描かれているでした。子供たちは見た瞬間に、「えー、詐欺だよこれ。」「ひろとさんずるい!!」という声が上がりました。

同じ2分の1でも元の大きさにより、量に違いがあるのだなということが分かりました。

校長日記 12月11日(水曜日)

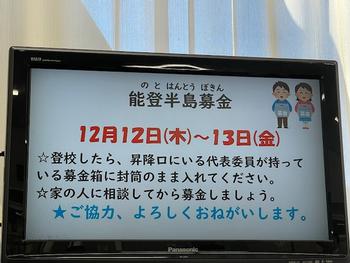

明日12日、明後日13日は、募金活動があります。月曜日にお知らせしたように、今回は能登の方々へ送る義援金の募金となります。そこで、月曜日の集会では代表委員の子供たちがこんな話をして呼びかけたということを知ってほしいと思い、載せることとしました。プレゼンの画面は、権利の関係で載せることができませんので、文字だけとなりますが、どうぞ読んでみてください。そして、明日募金を持っていく子供たちにぜひ、「私の気持ちの分も入っているからね。」「みんなで応援しよう。」という言葉を添えていただけると嬉しいです。

【プレゼンテーションの作成は吉田先生です。吉田先生が気持ちを込めて作成したプレゼンテーションを、代表委員の子供たちがしっかりと理解し、全校児童に伝えてくれました。】

(1) これから福祉集会を始めます。

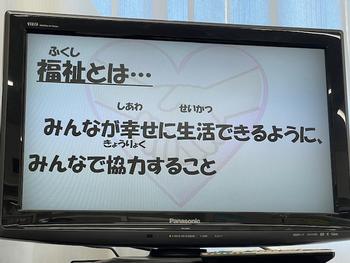

(2) ところで、みなさん。「福祉」とは、どういう意味なのか知っていますか?「福祉」とは、みんなが幸せに生活できるように、みんなで協力するという意味の言葉です。今私たちは、当たり前のように学校に来て、勉強ができます。家に帰れば、ご飯が食べられて、温かい布団で寝られるのも当たり前です。ですが、そんな当たり前の生活を送ることができない人たちは、世の中にはたくさんいるのです。

(3) そんな困っている人たちに「少しでも協力したい!」と思ってもらえるように、この集会を開きます。最後までしっかり聞いてください。

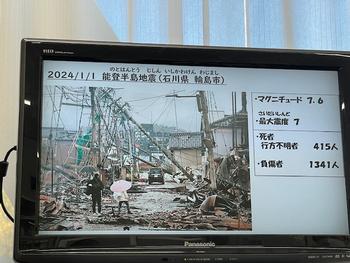

(4) この写真を見てください。周りの家が崩れたり、電柱が倒れたりしています。これは、今年の1月1日に起きた能登半島地震の写真です。揺れの大きさを表す震度は7でした。これは、この前の避難訓練で、5、6年生が体験した起震車の揺れよりも大きな揺れです。この地震の影響で、亡くなる人や行方が分からなくなった人は、415人。怪我をした人は、1341人もいます。多くの人が被害にあって、つらい思いをしました。

(5) しかし、能登半島の人たちは諦めませんでした。壊れた家が直るまで住む仮設住宅を作ったり、水道管を工事して、蛇口から水が出るように直したりするなど、「元の生活に戻そう!」と色々な人が力を合わせ協力したおかげで、能登半島も少しずつ復興が進んでいきました。

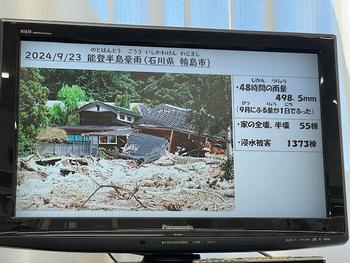

(6) しかし、その半年後のことでした。

(7) 今度は豪雨が能登半島を襲ったのです。たくさん降った雨のせいで、川から水が溢れたり、山の地面が滑って濁流が町中に流れたりしてしまいました。2日間で降った雨の量は約50cm。だいたい私の膝の高さくらいです。これは、毎年9月の1か月間に降る雨の量が、1日ですべて降ってしまったということです。この豪雨の影響で、倒れたり壊れたりした家が55棟。家の中まで水が入ってきてしまった家は、1373棟もあります。1月の地震も大きな被害でしたが、9月の豪雨が頑張っていた能登半島の人たちをさらに苦しめることになりました。

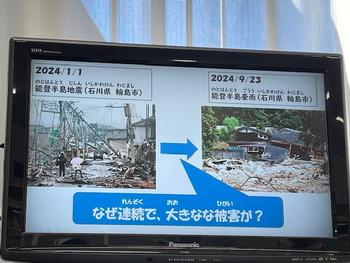

(8) 年明けに起きた大地震から、頑張って復興しようとしていた能登半島。なのに、なぜ連続で、こんな大きな被害を受けてしまったのでしょうか。

(9) 理由その1、「地震で壊れてしまった堤防が直っていなかったから」

1月の大地震で壊れてしまったのは、家や店だけではありません。町を守ってくれる役割をするものも、たくさん壊れてしまいました。その一つが堤防です。堤防は、雨が降って川や海の水が増えても、町に水が流れてこないように守ってくれるブロックの役割をしています。

(10) しかし、その大事な堤防が、大地震で壊れされていまい、まだ修理が終わっていないところに大雨が来てしまったので、水が町に流れ出し、大きな被害が起きてしまったのです。

(11) 理由その2、「地震で壊れてしまった下水管が直っていなかったから」

堤防だけでなく、下水管も地震のせいで壊れてしまいました。下水管は、お風呂やトイレなどでなどで使い終わった水や、雨水などが流れる管です。いつもは地面の中に埋まっていて、地上に溢れないようにしてくれています。

(12) しかし、その下水管が、大地震で壊れてしまったため、マンホールや地面の隙間から水が溢れ出し、大きな被害が起きてしまったのです。

(13) 能登半島の人たちは、元の生活に戻るため、今も一生懸命頑張っています。でも、自分たちだけの力では、できないことも多いようです。ぼくたち・わたしたちにもできることはないでしょうか。

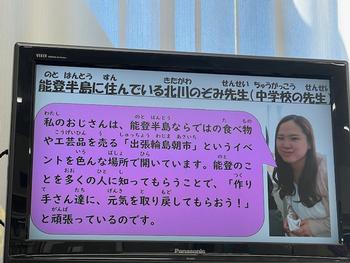

(14) この方は、能登半島に住んでいる北川のぞみ先生です。「

(15) この方は、能登半島に住んでいる北川のぞみ先生です。

(16) 「私のおじさんは、能登半島ならではの食べ物や工芸品を売る「出張輪島朝市」というイベントを色んな場所で開いています。能登のことを多くの人に知ってもらうことで、「作り手さん達に、元気を取り戻してもらおう!」と頑張っているのです。」

しかし、まだ復興はしきれていません。壊れてしまった道路や施設を直すには、たくさんのお金がかかります。私一人でお金を用意することができないので、困っているんです。

(17) 困っている能登半島の人たちに、私たち四小のみんなが協力できることは何でしょうか。それは、募金です。募金とは、お家の人からもらったお小遣いやお年玉を少し分けてあげることです。一人ひとりのお金は小さくても、みんなが協力すれば、たくさんの人を助けることができます。能登半島の困っている人たちのために、ぜひ四小みんなで力を合わせましょう!

(18) 代表委員会では、今年みなさんから集めた募金は、能登半島地域の人々の復興を願って学校から送ろうと思います。募金の日は今週の12日木曜日と13日金曜日です。

(19) 朝、登校したら昇降口に代表委員が募金箱をもって立っていますので、お金は封筒に入れてまま募金箱にいれてください。家の人に相談してから募金をしてください。

(20) みなさん、ご協力をよろしくお願いします。

校長日記 12月10日(火曜日)

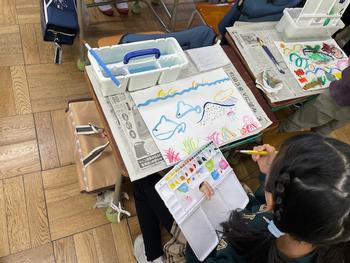

「これはチューリップですか?」

「ちがうよ。」

「うーん、コスモス?」

「・・・」

こういうことは聞いてはいけなかったということを思い出した瞬間でした。果たして本当はなんて言う花だったのか、謎のままほかの子の作品のところへ。

今日が1年2組の子供たちにとって、3回目の絵の具の時間だったそうです。先ほどの子と同じように花の絵を描く子がいたり、不思議な世界を楽しむ子がいたり、様々でした。共通するのは、これまで使ってきた色鉛筆やクレヨンではなく、新しい「絵具」を使って絵を描くということ。そして楽しむということ。みんな張り切って描いていました。

すみえ

今日の午前中のランチルームには、地域の方々がたくさん集まってくださいました。と言っても、学校として集まっていただいたわけではなく、「包括支援センターすみえ」さん主催の「学び舎サロン『だいし』」です。「地域の方に気楽に四小に足を運んでほしい。」以前にもそんなことを書いたり話したりしてきたのですが、ちょっと変わった形で実現したのが、このサロンです。

主催は学校ではなく、ランチルームを場所として提供するという形ですので、いつも私がいるというわけではありませんが、ぜひご家族に声を掛けてあげてください。ちなみに、今後の予定はこうなっています。

12月17日(火曜日)相談会

1月14日(火曜日)サロン

1月21日(火曜日)相談会

2月18日(火曜日)サロン

2月25日(火曜日)相談会

3月11日(火曜日)サロン

3月18日(火曜日)相談会

時間は、10時半から12時だったと思います

相談会とサロンの違いはよく分かりませんが、気軽に来ておしゃべりができる場所と考えていただければ十分かと思います。

ぜひ、足を運んでみてください。入り口は霞川沿いの南門から入っていただくとすぐのところにあります。

校長日記 12月9日(月曜日)

先週はずっと体調が優れず、5年生の餅つきも顔を出すことができませんでした。また、土曜日は「調べる学習コンクール」や「こども俳句コンテスト」の表彰式があり、四小の子供たちも表彰を受けることができましたが、残念ながら列席を遠慮させていただくことになりました。ただ、その分学校での表彰を行いますので、ぜひ賞状を持って来させてください。よろしくお願いします。

募金活動を行います

運動会が終わったばかりの頃、蜂谷先生と角田先生からこんな言葉がありました。

「募金を届ける相手について、子供たちと話し合っても良いですか?」

よく聞いてみると、次のことが子供たちからも上がっているということでした。

- いつもなら「ユニセフ」に届けるために募金を行っている。

- でも今年は、「能登半島地震」が1月1日起き、そして9月には「能登半島豪雨」という災害が能登の人たちを襲っている。

- そこで、今年の募金は、より身近な「能登半島への義援金」を対象としたい。

「今の能登の現状を知り、自分たちのこととして考えることができたのは素晴らしいことだと思います。その気持ちこそ、募金をするに値することです。ぜひ、能登への義援金としてください。」 と、2人の先生には伝えました。

そして今日、「福祉」集会を開きました。

テレビでの集会でしたが、その分全員が集中して代表委員の子供たちの呼びかけを聞くことができました。

能登半島地震で、仮設住宅に住むことを余儀なくされた人がいたり、水道管が壊れてしまったりしました。

復興へ向けて動き出していたところで、今度は9月の豪雨が能登を襲いました。

下水施設が壊れていたり、堤防が壊れていたままだったことも、被害を大きくした原因だったそうです。

今、新たに復興に向けて動いている人々の話も紹介しました。

「今自分たちにできることは何か」

そう考えたときに、この募金活動がありました。

12月12日、13日に実施します。

ご協力、お願いします。

紙コップのおもちゃの作り方

2年1組を覗いてみると、タブレットの動画を見ながらノートに文を書いている子供たちがいました。「何をしているのかな?」と聞いてみると、動画を見ながら紙コップのおもちゃの作り方の説明書を書いているということでした。

動画を見ながら、自分たちの言葉で説明文を書きます。みんな動画を細かく止めながら、一つ一つの工程に注意しながら、手順を文章で表していました。

校長日記 12月4日(木曜日)

昨日は、数年ぶりの「餅つき」が復活し、5年生がランチルームで餅つきをさせていただきました。

5年生のPTAの皆さん、そして多大なるご協力をいただきました学校運営協議会の皆さん、ありがとうございました。本来なら先頭に立って参加したかったところですが、諸事情があり参加できませんでした。残念!!

さて、今日はつくし組さんの国語の授業を参観してきました。

教室の入り口でまず目にしたのは、みんなが四つん這いになっているところ。「?」と思っていると、高瀬先生の声がしました。「アルマジロはこうやって身を守るのだったね。」前の時間の振り返りをしていたのだなということが分かりました。

「今日は、スカンクの話を読みます。」まずは先生の範読を聞いてから、みんなで一緒に読みました。気づいたのは、とてもしっかりと読めているということです。みんな上手。

次は、文章を読み取っていきました。

「名前について紹介しているのは、どの段落ですか?」と質問されると、みんな12段落をさすことができました。さらに、どうしてそう思ったのかをお隣の人と相談しました。「名前の時は、『~です』ってついているから、ここなんだよ。」「アルマジロって、最初に出たのがこの段落だからだと思う。」ペアでの話し合いもばっちりです。答え合わせでも、その意見を発表し、大正解でした。

「『からだ』のことについて書かれているのは、どの段落でしょう。」という問いには、「おしり」という言葉を発見。スカンクのお尻を絵で確認しました。こうして段落ごとに文を読み取り、ワークシートにまとめました。

もちもちの木

ずーっと昔から、教科書の定番として親しまれてきた「もちもちの木」。私も子供のころに学習した記憶があります。そこで気になって調べてみたところ、長く教科書に掲載されている作品には、以下のものがあることが分かりました。

【昭和46年より】

くじらぐも、スーホの白い馬、ごんぎつね、白いぼうし、やまなし、たんぽぽのちえ

【昭和52年より】

おおきなかぶ、たぬきの糸車、もちもちの木(その後一回なくなって、平成4年に復活)

【昭和55年より】

はなのみち、おむすびころりん、おてがみ、スイミー、一つの花、大造じいさんとがん

皆さんも勉強された、懐かしい作品が多いのではないでしょうか。学習発表会でも披露した「スイミー」。つくし組さんの一部で今学習している「スーホの白い馬」もあります。他の作品も印象に残るものばかりです。「もちもちの木」は少し特殊で、昭和52年から数年間掲載されているのですが、その後一旦教科書から姿を消し、平成4年に復活したそうです。そうすると、知らない保護者の方も意外と多いのではないでしょうか。ともあれせっかくですから、子供の頃に読んだ物語について、ご家庭で話をしてみませんか?

「もちもちの木」って、どんな話だろう?

今日の3年2組の授業は、「もちもちの木」の第1回目でした。

細野先生が「どんな話だと思いますか?」と聞いてみると、返ってきた答えは、

「知らない」「もちもちした話」「お餅みたい」「やわらかい?」

読んだことのある子は数人いたようですが、読んでいない子にとってはこんな感じでした。

「今日は、登場人物の性格について考えるのですが、『性格』ってどういうことか分かりますか?」

と、二つ目の質問を投げかけると、返ってきたのは、

「例えば、ちゃんと測ること?」

→「そっちの正確か。たしかにせいかくだけど、ちょっと違うね。」

「例えば、先生の性格は教師?」

→「それは先生の職業だね。」

そんな漫才のようなやり取りからスタートすると、子供たちもピンときたようで、

「のんき、マイペース」

「心のことみたいな→すなお」

「わにのおじいさんの時のおにの子で、やさしい。」

「そうだね。気持ちのことというよりも、心の特徴って言っても良いかな。」と、子供たちから出た意見をもとに、細野先生がまとめました。

全文の範読を聞いた後、登場人物のせいかくを出し合い、「登場人物の性格」を中心に今日のまとめを行いました。

「豆田は最初の方は臆病だったけど、医者様を呼びに行けた。」という内容を乾燥に書いていた子が多かったように思います。これからどう読み取っていくのか、とても楽しみになりました。

Jアラート避難訓練

今日の避難訓練は、Jアラートの発令を想定した訓練を行いました。

「発令時に校庭にいた場合は、後者の中に入る。」

「教室の子供たちは、カーテンを閉め、机を廊下側に寄せ、机の下に身を伏せ、待機する。」

「体育館の子供たちは中央に集まってダンゴムシのポーズをとる」

万が一にも起きないと言いたいところですが、世の中には絶対はないこと。そして絶対ではない以上、みんなの安全を守るためには、こういった訓練が必要だということを話しました。

子供たちは、とてもしっかりと訓練を行うことができました。

校長日記 12月2日(月曜日)

今日の朝は、保健委員会による保健集会が体育館でありました。四勝の子供たちの生活の様子に照らし合わせながらの発表で、睡眠時間や歯の健康、食事で摂れる栄養、ウイルスの話など、プレゼンテーションを使って、分かりやすく話をしてくれました。

「やくめ」と「つくり」をさがそう!!

「まずは、クイズをしましょう!」渡邊先生のその言葉でみんな画面に注目です!!

「はさみは、~~~ためのどうぐです。」

「このどうぐには、~~~があります。」

何のための道具ですかと聞くと、

「きるためのどうぐです。」

では、何がありますかと聞くと、

「はがあります。」

と、それぞれ答えてくれました。今日の学習は、この流れがポイントです。前半部分の【~のため】が、道具の「やくめ」であり、後半部分【~があります】が、道具の「つくり」ということをみんなで確認しました。そしてその後、「歯ブラシ」と「トラック」を使って同様の問題に挑戦しました。この時点で、「やくめ」と「つくり」は、半数以上の子がO.K.。

「ではこれは?」で登場したのは、「きゃくせん」です。子供たちは何度も読んできているので、「●●のためのふね」「〇〇があります。」と、もう答えたくてたまりませんでした。しかし、渡邊先生はそれを許してはくれませんでした。そこで、ようやく教科書の登場です。みんなで教科書を読んで、問題に挑戦することになりました。

授業のスタートは、「子供たちの意欲を高めるための仕掛け」がたくさんあります。電子黒板が登場したことにより、その仕掛けの方法もより多様化してきました。今日のスタート時の仕掛けもばっちりで、子供たちはみんな集中して学習を行うことができました。ぜひ、授業を見るときは、そのスタートの仕掛けを注目してください。

とのさまって、どんな人?

つくし正木先生クラスで読み進めている「スーホの白い馬」は、いよいよ世紀の悪者の登場です。まずは、「スーホは感動した。」「白馬が汗まみれになっておおかみと戦ってくれた。」そんなスーホと白馬のつながりが深まった前の時間について振り返り、本時の話に入っていきました。まずは、正木先生の範読からです。いつもよりほんの少し、感情表現豊かに、そしていつもよりほんの少し、

「とのさま」を悪者っぽ読み聞かせました。スーホが大事にしている白馬をたった銀貨3枚で奪おうとしたり、言い返したスーホを叩きのめしたり、そんな話を読んだ子供たちの感想はこうです。

「えらい人で、悪い人:大事なものを奪ったから」

「ひどい人:娘の婿にするっていう約束を守らなかったから。」

「ひどい人:白馬を取ったから」

「命の価値を失っている人:白馬を銀貨3枚なんかで奪おうとしたから」

白馬のことばかり考えているスーホの気持ちについても考えました

「大好きだから考えていた。奪うなんて許せない。取り返したい。」

「悲しい気持ちだった。」

「くやしい、かなしい」

「軽い気持ちで行ったことに後悔している。出なければ良かった。もっと考えて行けば良かった。」

前回よりもさらに、みんなスーホの気持ちに寄り添って考えることができました。そしてその分、時間がオーバー!!ここで時間切れになってしまいました。でも、うれしい誤算でした。次に参観するのも楽しみにしています。