本文

校長日記1月(R6)

校長日記 1月31日(金曜日)

学校を出ることが続き、まったく更新ができなかった今週です。しかし、縄跳び週間が始まったり、紙漉きで根ヶ布白寿会の方々に来ていただいたり、学校では子供たちが意欲的に学んでいます。また、副校長先生が他のページを更新してそちらでもたくさんの学校生活が紹介されていますので、ぜひご覧ください。

さて、昨日今日と、4年生の国語「風船でうちゅうへ」という説明文の授業を参観してきました。

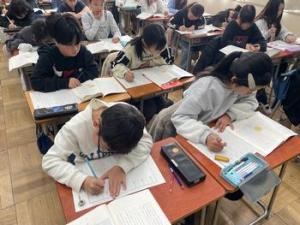

【4の1】

「今日は何をするんだと思いますか?」

田

中先生のこんな声かけから始まった授業。前回、「はじめ・中・おわり」に文章の構成を分けるところまでは終えていました。

C「中の大事な部分を探して書き出す。」

T「そうです。中の勉強ですね。中の何をするのか、もう少し考えながら、まずは読んでみてください。時間は8分です。」

この1年間黙読の時間を大切にしてきた4年1組ですので、子供たちは一斉に読むことに集中しました。そして5分ほど経ち、読み終えた子が出始めると、読み終わった子供たち同士で、「今日すること」について、再び話が始まりました。そして、ほぼ全員が読み終わったところで、また初めの質問に戻りました。

T「じゃあ、何をするかもう一度聞こうか。」

C「作者の実験について?」

C「実験の過程について?」

T「何の実験でしたか?」

C「宇宙を撮る」

C「風船で宇宙を撮る」

T「そうだね。風船で宇宙を撮ったんだね。それでは、その風船の特徴について整理しようか。」

こうして、今日の【めあて】にたどり着きました。【めあて】はただ示すだけでは心に残りません。しかし、子供たちと一緒に考える過程を大事にすることで、しっかりと押さえることができるました。

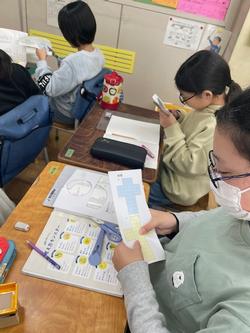

ワークシートでは、実験ごとに読み取ったことをまとめていきました。その際も、まずは一人一 人で行い、しばらくたったところで隣の人と、もっと話し合いたいグループは班で。子供たちが自分たちで選択した形で読み進めていく様子が見られました。

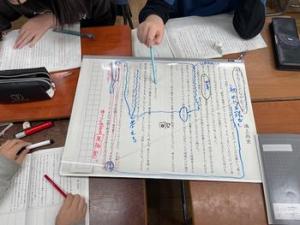

【4の2】

授業開始から5分ほどしたころ、教室に入っていきました。すると、黒板の端から端まで使って、中の部分【2段落~16段落】が張り出されていました。そして、そこに書かれていることについて、少し触れているところでした。「そうです。具体例なんだね。失敗も具体例だよね。」と、話を区切った後、いよいよ今日の問題の提示です。」

「2段落から16段落まであるこの中の文を3つに分けてほしい。」

子供たちは、「えっ!!」と驚いたり、難しいのではと難色を示したりしていました。それでも、中島先生は続けます。「いろいろなわけ方があると思いますが、自分の考え方で根拠をもって分けてください。」

まずは個人個人で文とにらめっこです。初めのうち戸惑っていた子も、読み進めてみるとだんだんと、「ここがそうなんじゃないか」という考えが浮かんできました。少し経つと、隣の子と意見を交換する声も聞こえてきました。班の形での話し合いに移りました。良い意見がたくさん出ていました。さらに、教室を回っている中島先生は、「なるほど、そう考えたんだ」「いい意見だね」と、話し合う子供たちに声を掛けていきます。

時間が来ました。「みんな班での話し方、うまいね。同じでとか、ちがってとか、前の人の言 葉に反応しながら話すことができているなんて上手だよ。」との声かけの後、みんなの意見を聞きました。

2クラスとも、子供たちが考える時間、話し合う時間を大切にする授業でした。4年生は確実に授業の様子が変わってきています。あと2ヶ月でさらに成長してくれることを楽しみにしています。

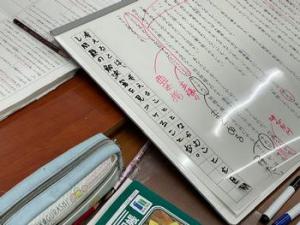

【6年1組】

6年1組の国語「筆者の主張を読み取り、テーマについて考えを述べ合おう」という授業を参観してきました。6年生は1年を通して「まなボード」を使った学習に取り組み、話し合いのスキルを磨いてきました。授業開始のところで、吉田先生から「校長先生が皆さんの学習の集大成を観に来てくださいました」と、子供たちに声を掛けました。2学期は何時間も連続で1組の国語の授業を参観しましたので、子供たちは私がいることによる緊張はなく、いつも通りの様子で授業に取り組んでいました。

また、このクラスのすごいところは、「お客様」がいないということです。ここで言う「お客様」とは、授業に参加できず、見ているだけの子ということです。班によっては5人中女子一人 というところもありましたが、自分の意見を伝えることができていました。もちろん、話し合いの輪にもしっかり入っていました。そんな話し合いができる6年生はすごいです。

まなボードには、班のみんなの意見を元にした線で作者の主張を読み取っているのがよく分かりました。デジタルが主流になりつつある時代ですが、顔を見あって、みんなで「ああでもない、こうでもない」「ああだろう、こうだろう」と話し合うのはとても有意義な学びです。

校長日記 1月27日(月曜日)

25日(土曜日)26日(日曜日)の2日間、S&Dたまぐーにおいて、「青梅市連合造形展」が開かれました。たくさんの方にご来場いただき、各校の作品を見ていただいたこと、大変うれしく思っています。ありがとうございました。四勝の子供たタイの作品も展示されましたので、画像で紹介させていただきます。

「猛獣狩りへ行こう!!」

今朝は寒さを吹き飛ばすゲーム集会で、「猛獣狩りゲーム」を行いました。5年生が仕切る縦割り班での活動で、いつもよりも少し大人びた5年生の顔を見ることができました。朝一番だったこともあり、多少静かなゲームとなりましたが、終わった後の「楽しかったですか?」の言葉には、みんな「はい」と、答えていました。

2時間目につくしプレイルームにお邪魔すると、1年1組さんがつくし組の松村先生と「(仮)つくし組を知ろう!!」という勉強をしていました。つくし組のことを知って、つくし組の子供たちともっと仲良くなってほしいと願っています。ぜひ、お家でも話をしてあげてください。

縄跳び週間のスタートです!!

子供たちが挑戦するのは2つ。1つは自分のスキルアップ。短縄とびでさまざまな跳び方への挑戦です。初球からスタートし、中級、上級、名人、達人、鉄人、メダリストへの道、どこまで上り詰められるか。メダリストへの道には「後ろ二十跳び→後ろ交差二十跳び」という、ものまであり、学年で1人できるかどうかという難易度です。

2つ目は、クラスのっみんなで挑戦。名が縄跳びでの八の字跳びです。3分間でどれだけ跳べるかを競います。みんなで真剣に高みを目指し、順番を考えたり、アドバイスをしあったり、クラスのきずなをぐっと高めていきます。期間はまだまだあるので、これからの成長が楽しみです。

校長日記 1月22日(水曜日)

今朝は今年初めての多摩団地。しばらく上っていなかった頂上までの坂は、ひざに堪えました。この坂を毎日上り下りしている子供たちはきっと、将来は箱根駅伝に出るくらいのランナーになってくれるのではないでしょうか。そんなバカなことを考えながら登っていると、私の姿を見た頂上付近の池田さんが20mほど降りてこられました。そして、ごみ箱をきれいにしようと呼びかける、子供たちが作ったポスターを見せてくださいました。掲示しているものを読ませていただき、素晴らしい取り組みだと、改めて感じました。

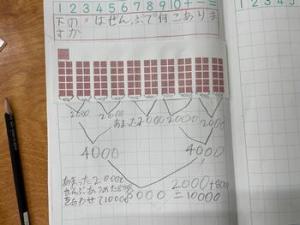

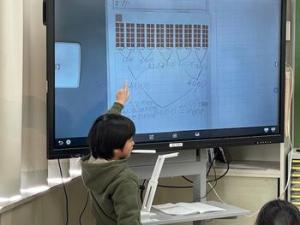

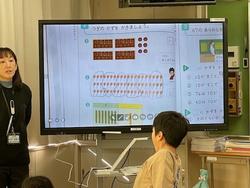

●はいくつありますか?

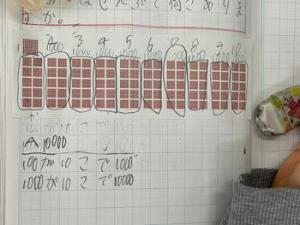

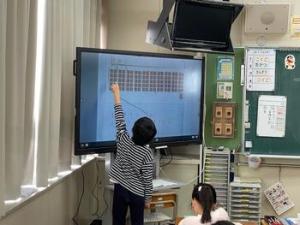

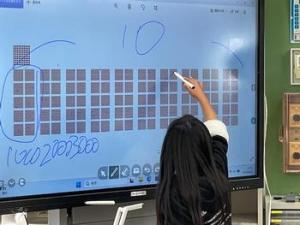

2年2組の扉を開くと、電子黒板には■がたくさんありました。なんだろうと思いながら黒板の方を見ると、この■が●の集まりであることが分かりました。その●の数を数えるのが、今日 の学習でした。

子供たちは、それぞれにその数を数える方法と、個数を、ノートに書きこんでいました。左下のノートは、ひと塊が1000であることが分かった後、足し算を繰り返していました。1000+1000=2000、2000+2000=4000、4000+4000=8000、8000+2000=10000

右下のノートは、■が100で、ひと塊は100が10個で1000と分かった後、1000が10個あるから10000ということを考えていました。

それぞれの考えがある程度まとまった後、3人が前に出てきて、電子黒板を使って説明をしました。3人とも、電子黒板に映したノートや図をもとにペンで書き加えながら上手に説明してくれました。「こと考えと同じ人」と池田先生が声を掛けると、多くの子が手を挙げて「一緒だよ」と、答えていました。大きな画面はとても分かりやすいです。

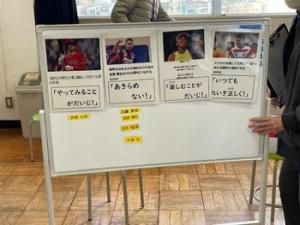

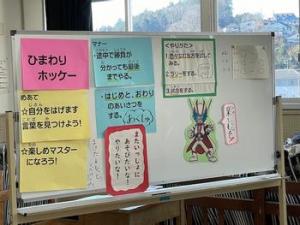

ひまわり教室を参観してきました

今日のコミュニケーションの学習は、「ひまわりホッケー」を行いました。そしてその活動を通して、「楽しめマスターになろう」というのが目標でした。どうしたら「楽しめマスター」になれるかなというヒントとして、大リーグの大谷翔平選手、サッカーの長友佑都選手、テニスの大 阪なおみ選手、ラグビーの姫野和樹選手の言葉を取り上げました。すると、「この人知ってる!」と、多くの声が上がりました。

さあ、勝負!!

あいさつで始まり、握手でたたえあって終わる。3か所の試合会場、どこからも、「ナイス!!」「今の良かったね!」「すごい速かった!」「今のは取れない、仕方ないね、次頑張ろう!」という声が聞こえてきました。笑顔も溢れていました。

1試合終えるごとに、振り返りタイムです。自分ができたこと、相手が良かったこと、工夫したことなど、子供たちからも意見がたくさん出ました。

昔遊び、楽しんでいました

3階の視聴覚室から校庭を覗いてみると、1年生が凧揚げを楽しんでいました。

我慢できず、下に降りてしまいました。

校長日記 1月21日(火曜日)

まずは宣伝からです!!

「昔遊びin四小」のお誘い

この冬、低学年の子供たちは、日本伝統の遊びに挑戦します。

今の子供たちは、生まれた時からタブレットがあり、遊ぶものと言えばテレビゲーム。みんな指先で簡単にできてしまいます。そんな子供たちに、体を動かし、何度も挑戦して上手になる。単純だけど面白くてはまってしまう。そんな遊びを経験させたいということで、「昔遊び」を行います。さらに、子供たちにとってより良い経験となるよう、地域の皆さんのお力をお貸しいただきたいと考えました。記

子供たちと一緒に遊んでいただける人募集!!

「参加条件は1つだけ」

〇四小の子供たちと楽しく遊んでみたい!!

※コマやけん玉、お手玉ができなくても構いません

※年齢制限なし

「授業を行う日」

〇 2月12日(水曜日)

10時30分~12時5分

※10時15分ごろ、1階応接室にお越しください。

〇 2月21日(金曜日)

8時45分~10時20分

※8時30分ごろ、四小1階応接室にお越しください。

以上

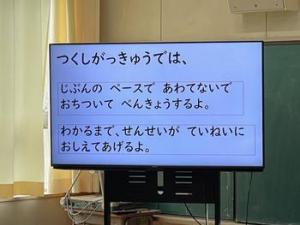

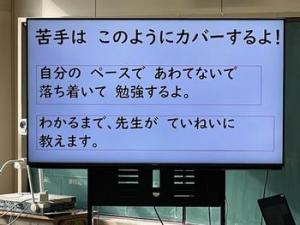

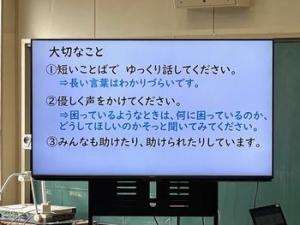

この3学期は、「つくし学級の子と仲良くなろう」という授業を行います。これは、学校評価の反省でも出ていることですが、「つくし学級のことをあまり知らない」という児童や保護者が多くいるという現状を踏まえ、今年度より計画したものです。各クラス1時間の座学と1時間の交流学習を行います。今日は、6年2組の座学の授業を参観してきました。

「つくし学級にはどんな子供たちが通っているか分かりますか?」と、松村先生が投げかけると、子供たちは遠慮しながらも、「ちょっと人と接するのが苦手な子」とか、「ちょっと障害をもっていたり・・・」、「普通の勉強についていけない子」という意見が上がってきました。

35人の子供に対して10人の教員(大人)が関わっているということを伝えると、「えー!そんなに?」という声が上がりました。「うらやましいでしょ」と、近くの女子に聞くと、「たくさんの目で見られているのは嫌です。」という答えが返ってきました。監視されているような、うっとうしいような感じにとらえたのかもしれません。その一方で、後ろの方の男子から、「でも安心感になる」というつぶやきも聞こえて気ました。

終始和やかに授業が進み、最後の方で松村先生から、

「障害というのは、困っていることだと思ってくれると良いよ。」

「自分のペースで頑張っているのがつくし学級の子だよ。」

という言葉がありました。

時間がない中で感想を言ってくれた子は、

「6年間ちゃんと知る機会がなかったけど、今回知ることができたので、つくしの子と話すときは短い言葉で優しく話すことをしたいと思います」

と、答えてくれました。

これから全学年で行っていきますので、子供たちから話題が出た時には、話を聞いてあげてください。

校長日記 1月18日(土曜日)

本日の学校公開には大勢の方にご来校いただき、ありがとうございました。子供たちの学習の様子をご覧になった感想は、いかがでしたでしょうか。今回は、4年生~6年生でゴールボールを行ったり、つくし組でお餅を焼いたり、いつもとは違う公開もあったと思います。もちろん、普段通りの授業を見ていただいたクラスもたくさんありました。

ぜひ今日は、お子さんが帰ってきたところで感想を伝えるとともに褒めてあげてください。褒めていただくことで、これからの学習意欲がグンと上がります。よろしくお願いします。また、学校から出させていただいたアンケートにもご記入いただき、来週火曜日に子供たちに持たせてください。忌憚のない意見をいただきたいと思っておりますが、教員も褒められると伸びますので、そういった内容も入っていただくと嬉しいです。

ゴールボール

冒頭に書いたように、ゴールボール体験を4年生~6年生の子供たちが行いました。ルールやボールの特徴を学んだ後、実際にゲームを体験する中で、その楽しさの一部を感じさせていただき、子供たちも「こんなに面白いスポーツだったのか」というのを実感できました。そして、講師の選手から、「楽しかったでしょ。アイマスクを着けて行うことにより、健常者も障害者も一 緒に楽しむことのできるスポーツなんです。ぜひ、機会があったら参加してみてください。」という内容のメッセージをくださったのが印象的でした。

校長日記 1月17日(金曜日)

(出典:「防災白書」、「阪神・淡路大震災について(確定報)」)

平成7年1月17日5時46分、淡路島北部の北緯34度36分、東経135度02分、深さ16kmを震源とするマグニチュード7月3日

(※)

の地震が発生した。この地震により、神戸と洲本で震度6を観測したほか、豊岡、彦根、京都で震度5、大阪、姫路、和歌山などで震度4を観測するなど、東北から九州にかけて広い範囲で有感となった。また、この地震の発生直後に行った気象庁地震機動観測班による被害状況調査の結果、神戸市の一部の地域等において震度7であったことがわかった。

この災害による人的被害は、死者6,434名、行方不明者3名、負傷者43,792名という戦後最悪の極めて深刻な被害をもたらした(消防庁調べ、平成17年12月22日現在。)。施設関係等被害の概要について、住家については、全壊が約10万5,000棟、半壊が約14万4,000棟にものぼった。

阪神淡路大震災が起きてからちょうど30年を迎える今日。朝学習の時間を想定して避難訓練を行いました。

私が就任してからの1年10ヶ月、子供たちはすべての避難訓練においてとても真剣に参加できています。今日も、避難後の私の話を真剣な眼差しで聞いてくれました。

「地震はいつ起こるか分かりません。阪神淡路大震災は、まだ朝早く、みんなが寝ているような時間に起きました。また、東日本大震災は、低学年のみなさんが下校している時間に起きました。地震はいつもの避難訓練のように、先生たちがいるときに起きるとは限りません。いつ起きるか分からないのです。ぜひ、いつ起きたとしても、対応できるようになってください。」

以上のような話をしました。この夏、個人的な旅行で宮城県の南三陸町から福島県のいわき市にかけて、見て回ってきました。大きな津波に襲われて全校児童のほとんどがなくなった学校にも、足を運びました。この青梅市の場合には、津波が来ることはありません。しかし、身の回りの塀や山が崩れる等、何が起きるかは分かりません。子供たちの尊い命を守るために、ご自宅でもぜひ、大震災が起きた時にどうしたら良いか、ご家族での約束事について話をしてあげてください。よろしくお願いします。

校長日記 1月15日(水曜日)

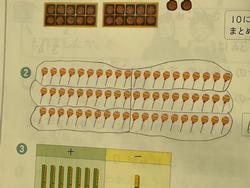

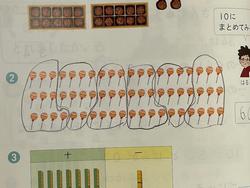

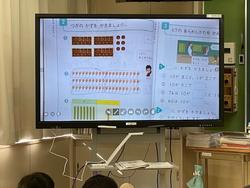

1年1組の教室に入っていくと、みんな集中して教科書の問題に取り組んでいました。覗いてみると、「大きな数」を数えているようでした。箱に入ったチョコレートの数は数えやすく、すぐに分かりました。でも、箱に入っていなチュッパチャップスのような飴は、ぱっと見では数が分かりません。ではどうするか。それを考えるのが今日の学習です。回ってみると、「一つ一つに印をつけて数えたよ」という子や、「横に10個ずつ数えて、10の束を作ったよ」という子、「近くのものを10個ずつ囲って、10の束を作ったよ」という子がいました。

みんなの考えを共有するのは、電子黒板です。発表する子の教科書を電子黒板に映し出し、みんなで確かめました。「この考え方と同じ子はいますか?」下の2つの意見の子がたくさんいました。

コマに挑戦!!

1年生と2年生の生活過失では、2年2組の子供たちが、「昔遊び」に挑戦していました。生 活科室では、「コマ」と「竹とんぼ」をやっていました。コマに挑戦していた子は10人ほどいたのですが、100発100中で回せる子は1人いるかいないか、5分ほど見た内に成功していたのは、3人でした。1つ飛んで隣の2年2組では、けん玉に挑戦していました。少数精鋭の5人 ほど。せ~ので、一斉に大皿に乗せていました。今日が第1回だと思います。まだまだ伸びしろたっぷり、「楽しい!!」って思えるくらいに上手になってほしいと思います。「地域を生かす!!」を今年の裏テーマにしている校長としては、「こここそ地域の方々にお願いしたい!!」と思ってしまいました。もし、その意見が通ったら、近所の名人を探してみてくれませんか?

お話し会がありました

先日つくし組で行われたお話し会。今日の2、3時間目は、6年生で行われました。6年生ということで、レベルアップして、初めの2つのお話は、ストーリーテリング(語り)でした。

「牛方とやまんば」日本の民話

恐ろしいやまんばの家に入ってしまった牛方のお話しです。静かに、淡々と話すその語り方が、怖さを演出していました。

「十二のつきのおくりもの」スロバキアの民話

継母とその娘にいじめられている女の子が、12の月の精と出会う物語です。やはり静かに淡々と話されることにより、言葉がすっと入っていく。そんな感じがしました。

少しリラックスタイムをはさみ、最後は2冊の絵本を読んでいただきました。

「ヤクーバとライオン1・2」フランスの絵本作家

物語を通して、「勇気」について考えさせられる高学年向けの絵本です。

この先、5年生、1年生と続いていきます。

よろしくお願いします。

校長日記 1月14日(火曜日)

三連休はいかがでしたでしょうか?

私のことを少し書かせていただくと、3日間とも、地域の行事に参加させていただき、とても有意義な時間を過ごすことができました。

まず1日目

第八支会の新年会に参加させていただきました。そこで、地域の方々とざっくばらんに話をできる貴重な機会をいただき、いろいろなお考えを知ることができました。中でも心に残っているのは、「低学年の昔遊びの学習で、以前のように講師を引き受けてくださる。」というお話でした。これから詳細を考え、2月中に実施できればと思っています。その際は、広くお声を掛けさせていただきますので、ご家族にもぜひ声を掛けてください。

2日目です

だるま市がありました。昨年に引き続き、今年もだるまを買ってきました。「学校ならやはり勉強が一番!!」ということで、「みんなが楽しく勉強をする」という願いを込める予定のだるまを、昨年よりも一回り大きいものにしました。今週末の学校公開で校長室前に飾っておきますので、ぜひご覧ください。

3日目です。

成人式に参列させていただきました。華やかな晴れ着やびしっとしたスーツ姿の新成人の方々がとても幸せそうに見えました。また、新成人代表として誓いの言葉を述べたのは、本校の4年2組でインターンシップを行っていた都先生でした。新成人としての思いをしっかりと話され、その中に「小学校の先生になりたい」という言葉が加わっていたのに、四小でのインターンシップの経験が生きていればうれしいです。

蛇足になりますが、高校サッカーの決勝を見てきました。近年まれにみる白熱した、とても素晴らしい試合でした。また、その舞台に立つ選手の中に、この西多摩でサッカーをしてきた子が数名いたこともとても嬉しく思いました。

校長日記 1月10日(金曜日)

今日は「あすチャレ」というイベントで、パラリンピアンに来ていただき、4年生が車いすバスケットボールの体験をしました。その様子をお伝えしたかったのですが、肖像権等の関係ですぐにはお伝え出来ないため、個々での照会は断念しました。4年生の保護者の皆さん、ぜひお子さんに感想を聞いてみてください。

さて、今日の2時間目と3時間目に、つくし組で、出張お話会がありました。読書週間の始まりに合わせて、子供たちにたくさんの面白いお話をお聞かせいただくことができました。今日を皮切りに1年生、5年生、6年生でも実施していただきます。また、読書週間に入ると、出張読み聞かせもあり、来週以降、読書熱がぐっと高まりそうです。

また、今日の給食の時間に、第四小学校公式読書キャラクターの発表がありました。約80もの応募の中から選ばれたのは、「4年4組よむくん」です。読書週間をスタートに、様々なところで活躍してくれるそうです。ご期待ください!!

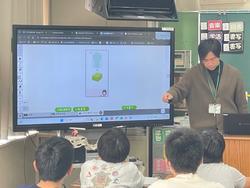

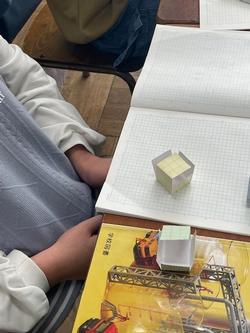

だれの箱がいちばん大きい?

大竹先生が電子黒板に映し出した3つの展開図、それぞれ、直方体、直方体、立方体の箱でした。直方体はどんな形だったかなと尋ねると、「長方形が入っているもの」という答えがぱっと帰ってきました。続けて、立方体はどんな形だったかなと聞くと、「さいころステーキ」の声が。うーん、さいころステーキはさいころみたいだけどちょっと違うかなと思っていると、「正方形でできた形」「サイコロ」の答え。ここまでは復習です。

今日の課題は、この3つの立体の大きさ比べです。展開図を切って、重ねてみたり、立体の形にしてみたり、近くの人と話し合ったり、「体積」の学習への入り口を楽しんで入っていきました。はたして、どれがいちばん大きかったのか!

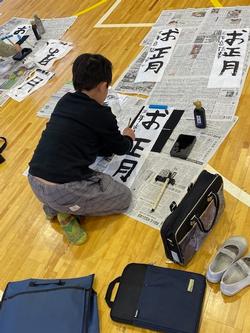

席書会5年1組

体育館は車いすバスケットボールだったということで、視聴覚室での席書会を見てきました。5年生も6年生もシニアマイスター野先生から教わっているだけあって、形が整っている子が多くいました。学校公開の日に展示していますので、楽しみにしていてください。

校長日記 1月9日(木曜日)

今朝は昨日よりさらに寒く、きりっとした感じの空気でした。霞川沿いの道を歩いていくと、一人の男の子が。「おはようございます」と、しっかりした気持ちの良い挨拶をしてくれました。今日は良い日になりそうな予感がします。もうしばらく歩いていくと、まず一羽の「さぎ」に出会いました。その真っ白な姿には清廉さを感じました。もうしばらく歩くと、今度は「かも」に遭遇。5羽の「かも」が悠々と泳いでいました。

東青梅方面を回って戻ってくると、1年生と4年生数人の女の子たちに出会いました。霞川沿いのいつもは通っていないところを通っていたために、声を掛けると、「霜柱があったから、少し入ってみました」と、教えてくれました。霜柱を踏んだ時の「さくっ」とした感じ、少し気持ちが良いですよね。学校に戻ったところでも、1年生が霜柱を楽しんでいました。

少し気になったのは、手袋をしている子の率が低いことです。寒くかじかんだ手だと、万が一 転んだ時にうまくつくことができず、大けがにつながることもあります。ぜひ、手袋をさせてあげてください。

4年1組の教室に入っていくと、みんな周りの子同士で話し合いをしていました。少し楽しそうに、少し真剣に。声を掛けるのははばかられたので、少し待っていると、時間になりました。「じゃあ、発表してみようか。」田中先生の言葉で、数人の子が手を挙げて意見を出し合いました。

「ぜったいホームランを打てるバットができたら良いと思います。」

「中からなんでも出てくるポケットのようなものができてほしいです。」

「持っていると、走るスピードや距離が分かるものが良いと思います。」

「ソファーに座ったまま、移動できるようになると良いと思います。」

「好きな時間に行ける時計ができてほしいです。」

「重さの調節できるバットができると良いです。」

子供たちが話し合っていたのは、今から20年後、2045年にはどんなものができていると良いかということだったようです。発表後の田中先生の話では、「スマートフォンは20年前にはなかったんだよ。電子黒板もタブレットもなかった。20年後だけでなく、5年後だってどうなるか分からないよ。みんなが言っていたものの中で、もうできているものもあるんだからね。もしかしたら、みんなはそういったものを作る人になっているかもしれないよ。そんな未来がやってきたらどうだろうね。」という夢のある話をしていました。

席書会

今日は、6年生が体育館に集まって、全員で書初めを行いました。筆を走らせる子供たちの表情はどの子も真剣そのもの。気持ちの入った良い字が書けていました。

午後は3年生も席書会に挑戦!!

校長日記 1月8日(水曜日)

あけましておめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願いします

この写真は、1月1日の朝、校庭で撮影した初日の出です。気持ちの良い青空が広がり、東校舎と大塚山の間、霞川の上からまっすぐに太陽が昇ってくる、素敵な光景でした。きっと素晴らしい1年になることでしょう。

さて、始業式の校長講和では、こんな話をしました。今日の学校だよりと合わせて読んでいただければと思います。

「始業式の言葉」

みなさん、おはようございます。元気ですか。さあ、新年のあいさつから始めましょう。

明けまして、おめでとうございます。

素晴らしい挨拶をありがとう。今の声を聞いて、「新しい年も頑張るぞ!」と、やる気がみなぎってきました。

さて、みなさんはお正月をどのように過ごしましたか。校長先生は、ずっとテレビの前に座って、スポーツばかり見ていました。箱根駅伝、バスケットボールのウインターカップ、高校サッカー、高校ラグビー、そして春高バレーボール、大学生や高校生のスポーツです。素晴らしい試合がいくつもありました。そして、試合を見るたびに、きっとこの試合のためにみんな一生懸命努力をしてきたのだなということを思い、胸が熱くなりました。

新しい2025年が始まりました。今年は巳年です。もっと細かく言うと、乙巳(きのとみ)の年だそうです。この乙巳の年は、「努力をする」ととても良いことがあるそうです。皆さんも新年の目標を決めて、その目標に向かって挑戦してみてください。校長先生は、皆さんがどんな目標を決めたのか、教室を回るときに見せてもらいたいと思います。楽しみにしています。

先ほど1年の始まりと言いましたが、3学期は学年のまとめをするのと同時に次の学年への準備をする時期でもあります。学校に来るのは全部で50日。一年で最も短い学期です。今の学年のゴールが近づいてきました。

4月に決めた一人一人の目標、そしてクラスの目標は、達成できそうですか。教室に帰ったら、確認してください。

「大丈夫!達成できるよ!」という人やクラスは、その調子で頑張ってください。

「まだまだ!」という人やクラスは、どうすれば達成できるか、考え、変えていきましょう。

6年生とは卒業式に、1年生から5年生とは修了式に、この体育館で、達成感にあふれたみなさんの笑顔に会えるのを、楽しみにしています。