本文

校長日記7月(R7)

校長日記 7月18日 72日目

終業式

久々にしっかり晴れ、朝から太陽の光が降り注ぐ校庭をよそに、快適な体育館でみんなで集まって終業式を開きました。

今日の校長の話は、私一人ではなく、いつも見守り活動をしていただいている方々をお招きしました。そして、一学期の間子供たちの登下校を見守っていただいたことへの感謝を表す会としました。各地域で見守りを実施していただいている方々ですので、もう子供たちとも顔なじみ。「あっ、いつもあそこにいる人だ!」と、子供たちもすぐに分かったようでした。

そして、「校長先生は今日、こちらの方々に感謝の気持ちを伝えようと思っています。みんなにも一緒に伝えてほしいと思いますが、どうですか?」と聞くと、「はい!」と、元気な言葉が返ってきました。次に、「どんな言葉で伝えればよいと思いまうか?」と投げかけると、真ん中の4年生のところから、「1学期間、ありがとうございました。」という元気な声が聞こえてきました。そこで、その男の子を中心に、みんなで「ありがとう」の気持ちをお伝えしました。

残念ながら、時間の関係で全員に挨拶をしていただくことはできませんでしたが、来校された皆様にも喜んでいただくことができました。感謝ができる子供たちはとても素敵でした。

その後、3年生が、1学期を振り返った作文を発表しました。二人ともしっかり目標をもって1学期の学習に取り組んでいたこと、そして2学期への意欲を全校に伝えてくれました。

暑い夏におすすめです!!

1年1組の教室を覗いてみると、みんながタブレットを開いていました。「何をしているのかな?」と覗いてみると、

いきもので、「うふくろ」と書いてありました。聞いてみると、「これを並べ替えるんだよ。」と教えてくれました。

こちらは「これいぞう」を並べ替えていました。

これは、いくつかの数字を足して10にするというゲームです。「10の合成」は、算数の基礎の基礎。1年生の1学期に「速く正確に」できるようになるのは、と手も大切です。おすすめナンバーワンです!!

こちらは100マスならぬ16マス計算です。これも、タイムを計って取り組ませたい良いソフトです。

みんな夢中になった取り組んでいました。

2年1組の教室でも、同じようにタブレットに取り組んでいました。

漢字の学習です。まだ習っていない漢字の予習をしている子もいました。書き順を間違えたり、飛び出したり、はねていなかったりすると、やり直しです。

算数はタッチペンで筆算をして、答えをボタンで打ち込むというソフトでした。暗算で取り組んでいる子もいて、計算力アップにつながりそうです。

ちょっとリラックスタイム。絵を描くソフトもあります。

WBGT31℃越えの日が続きそうな今年の夏、外に出られないときは楽しく学習をするのはお勧めです。

また、おすすめのソフトをもう1つ紹介

「マグナ!!」です。昨年劇団にも来ていただいた、英語学習ソフト「マグナと不思議の少女」まだまだ無料でできます。英語を遊びながら学べる、とってもすごいソフトです。ぜひ、チャレンジさせてみてはいかがでしょうか?

子供たちが帰っていきました

12時15分の校庭の様子です。子供たちが下校していきます。そして、44日間という長い長い夏休みの始まりです。

今学期もこの校長日記にお付き合いくださりありがとうございました。

「子供たちが学校でどんなことをしているのか分からない。」京食歴30年を迎える中で、何度も聞いてきたこの言葉。少しでもその言葉に対応できたらと思って続けているこの校長日記。いかがでしたでしょうか。夏休み期間中は休憩をさせていただき、また2学期新たにスタートしたいと思います。9月1日(月)から読んでいただければ幸いです。

楽しい夏休みをお過ごしください。

校長日記 7月17日 71日目

今日は電車で通勤してきたので、いつものツバメの巣を覗くと、3か所あるうちの1か所の下に鳥の糞がありませんでした。他の2か所は糞も大量で、雛がぴょこんと顔を出しているのが見えました。しかし、その1カ所は雛のいる雰囲気がありませんでした。きっと巣立っていったのでしょう。残りの2カ所も元気に育って、巣立って行ってくれたらうれしいです。

着衣水泳

今日の1、2時間目は、6年生が着衣水泳に挑戦しました。「もし万が一、服を着たまま川に落ちしまったら」「池や湖に落ちてしまったら」そんな万が一の場合の対処法を知っておくことで、自分がそのような状況になったとき、そのような状況になった人を見かけたとき、対応できる知識を身に付けてほしい。何もないのが一番ですが、そういう想定での授業です。普段経験したことのない、服を着たまま泳ぐ問い体験を少しだけ楽しみながら、真剣に取り組みました。

まずは水慣れから。服を着て歩くって、重い!!

服を着ていても意外と浮くんだ。名人は、洋服の中に上手に空気を入れて浮いていました。すごい!!

浮くときには、下流に足を向けて浮くと、頭を打たないんです!!足でかじ取りもでき、浅瀬に来た時に足がついて立ち上がりやすくなります。

水鉄砲大会!!

6年生は、着衣水泳の後はプールサイドとプールの中で水鉄砲大会でした。

5年1組さんもお楽しみで水鉄砲大会でした。

おいしい!!

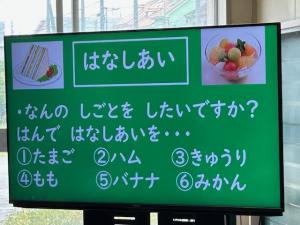

つくし組さんは、お楽しみ調理でサンドイッチとフルーツポンチを作りました。

沢山のゆで卵を、一人1個皮むきです。「あと少しで完成!!」というところで見せてくれました。ゆで卵をつぶしてサンドイッチの種にするのも子供たちの仕事。みんな集中して行っていました。

皆で役割分担をして、働きました。「はたらかざるもの食うべからず」かな?

フルーツ缶は、ラベルの紙をはがしてから捨てます。ごみの捨て方もばっちり学んでいます。

好きな量を自分でよそって、完成です。

校長日記 7月16日 70日目

カブトムシに始まりカブトムシに終わる

今朝の散歩をしていると、一人の男の子に出会いました。

「校長先生、おはようございます。」と、しっかり挨拶ができる素敵な男の子の手には、虫かごがありました。何が入っているのか聞いてみると、「カブトムシです。3匹いるんですよ。」と、嬉しそうに見せてくれました。どこで捕れたのか聞くと、「大塚山」でした。

次に会ったのは、1年生の女の子、そして園児の妹とお母さんでした。手にしていたのはダンゴムシ。つい最近書きましたが、ダンゴムシは小さな子供たちのアイドルです。愛おしそうに持っていましたが、お母さんの「お家に帰してあげよう。」の言葉で石垣に置いてあげました。

校庭に戻ってきたところで、前を歩く女の子が手にしていたのは、バッタでした。草むらにいたバッタを捕まえてくれたので「ハイ、チーズ」。バッタとカマキリは、校庭の人気者です。

そして、最後に登場したのは、カブトムシ。全部で5匹見せてもらいましたが、この虫たちも大塚山産。大塚山には一体何匹のカブトムシがいるのでしょうか。

カブトムシを捕まえたい方は、朝や夕方の大塚山がおすすめです。ゲットしてください。

体育館体育は快適です!

「この時期の体育館はモワッとした熱気に包まれていて、まるでサウナのよう。」「曇った日なら、校庭の方がまだ涼しい。」そんな話は昔の話です。現在は快適そのもの。むしむしする校庭とは別の世界。走る運動+ボールを使った運動を組み合わせても、快適に体育を行うことができました。

洗濯は大変!

「昇降口を出てみると、6年生が水遊びをしているところに出会いました。」と思ったら、手に持っているのは靴下。むしむしする中での水を使う授業、子供たちはきっと大喜びだろうと思ったら、どうも様子が違いました。「元気ないけど、どうしたの?」と聞いてみると、「腰は痛いし、お尻はいたいし、大変です。」の返答でした。いつもは文明の利器を使い、ひどい汚れの時は親御さんが一生懸命手洗いをしてくれる。そんな恵まれた子供たちにとっては、靴下を洗うことさえも大変だったようです。なかなか落ちないだけでなく、洗っている間ずっと同じ姿勢をするというのは結構しんどいことだと分かった。とてもよい経験ができました!!ぜひ、お家でもさせてあげてください。

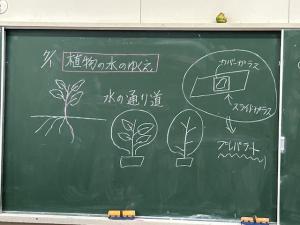

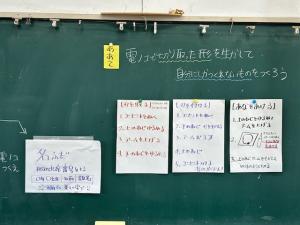

電ノコを使って

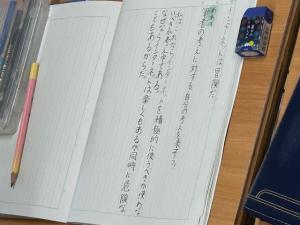

図工室に入っていくと、電動のこぎりで板を切っている子供たちに出会いました。でも、何かが違うような・・・。よーく見ると、段ボールの板でした。まだ慣れない子供たちなので、木ではなく段ボールで行う。余計な力もいらず、切りやすい素材を選んでいることに感心してしまいました。

テーマは「自分にしか作れないものを作ろう」先生の言葉に、みんな自信満々で答えていました。

色や形を工夫して、自分だけのオリジナル作品を作る子供たち。

切り取った者同士をくっつけるパズルを考えている子供たちもいました。

きまりを守ることの大切さ

3時間目は、3年生以上のつくしの子供たち合同の「道徳」の時間に、お邪魔しました。

教室に入っていくと、ペアで一つの絵を見て、相談しているところでした。子供たちの見ている絵は、町でのルール、主に交通ルールを守らない様子が町の絵の中のいろいろなところに描かれているものでした。「これそうなんじゃないの?」「じゃあ、これはどう?」ペアで話し合いながら、絵の中の人の行動を自分たちで読み取り、分析していきます。

子供たちの発表では、こんな様子が出てきました。

・犬のリードを離している人がいたから危ない。・手放し運転をしているから、転んだら危ない。・道路の真ん中にいるのは、車などの迷惑になる。・自転車の二人乗りはルール違反・工事現場に入ると、工事車両とかの邪魔になるから危ない。

どのペアの子もよく考え、なぜダメなのかをしっかり話せていました。

全グループが発表し終えると、小澤先生と、決まりを守らないとどんなことが起こるか、なんで決まりを守らなかったのだろうという話をしました。それらの話をする中で、ルールの必要性、ルールを守ることが命を守ることにつながるということを学んだ子供たちでした。

校長日記 7月15日 69日目

どんな模様が描けるのかな?

図工室に入っていくと、子供たちがローラーで一生懸命に塗っていました。「何に塗っているのかな?」とある男の子のしている作業を覗いてみてびっくり!!ステンレスのバットの裏に色を塗っているのです。「これはきっと裏表を間違えたんだな。バットに絵の具を入れてからローラーを転がすという指示を、聞いていなかっただな。」そう思って、「やり方が違うよ」と、教えてあげようとしたら・・・。みんな同じことをしているではありませんか。「これはね、ローラーで色を塗ってから、棒で削ったり、あとをつけたりしているんだよ。」と、近くの子が教えてくれました。今井先生に「面白いね」と聞いたところ、「版画の基礎のようなことをしているんですよ。」と、説明してくれました。一般の版画と違って、ステンレスの盤に乗った絵の具を削っているだけなので、失敗しても何度でもやり直しができます。ですから、「あっ、失敗しちゃった!じゃあ、またチャレンジだ!!」と、切り替えて楽しんで挑戦していました。

1時間目が終わったところで、一回黒板の前へ。ここまでに作った作品の鑑賞会です。友達の作品の素敵なところをみんなで紹介し合いました。

昔懐かしの・・・

「紙コップ2つと糸」きっとその材料を聞いただけで、何を作ったのか想像ができるのではないでしょうか?

そうです。懐かしの「糸電話」です。3年生の理科の学習では、「音の伝わり方」について学びます。そこで、今日は糸電話を作って音の伝わり方を確かめました。

「あっ、聞こえる!」声が糸を通して伝わってくる不思議を楽しんでいました。

驚いたのは、「くろすしよう!!」の声。「?」の頭の状態で見ていると、2つの糸電話を交差させて、4本をつなげ、4人同時通話を実現していました。今の子は発想がすごい!!私の頃は考えもつきませんでした。

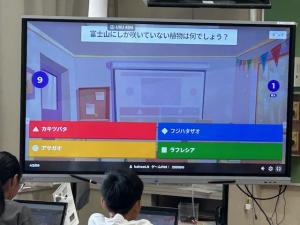

俺は富士山王になるんだ―!!

6年1組の教室を覗いてみると、カフートのクイズ大会が開かれていました。テーマは富士山!!それぞれが作ったクイズが合わせて80問以上。某テレビ局でやっている「〇〇の大感謝祭!!クイズ大会」のような問題数にみんなでチャレンジしました。

仲山先生、森田先生、2名の担任の先生も参加していたのですが、ベスト3には入れず。超難問もあったり、なかなかのレベルのクイズ大会となりました。中盤辺りからは、終始2名のデッドヒートが繰り広げられ、結果は「Mt.Fuji」君の優勝!!全員参加のとても面白いクイズ大会となりました。

3年2組で始まり3年1組で終わる

今日は、音楽の授業の1学期最終日となりました。

学期の始め、「記念すべき最初の授業は3年2組なんだからね。しっかりやろうね。」という川崎先生の言葉に促され、4階までの階段を上がった3年2組の子供たち。笑顔でスタートを切ることができました。

そして今日は、3年1組の授業がラストでした。リコーダーの片づけが終わり、鍵盤ハーモニカを棚から手元に持ってくると、残り時間はもう少しある。

子供たちからはピアノ弾いての声。「エヴァンゲリオン」と「ライラック」競うように2つの曲のリクエストをする声が聞こえました。大野木先生が選択したのは、「ライラック」。弾き始めると、みんなしーんとなり、聞き入っていました。曲が終わったところで、終わりの挨拶です。

「きをつけー、1学期の間、ありがとうございました」

2学期も元気な歌声を響かせてくれることでしょう。

校長日記 7月14日 68日目

霞川清掃に参加してきました。

13日の日曜日、12時45分ごろに集合場所の城前公園に着いたときは、子どもたちの姿がちらほら。「あれ?今日は少ないのかな…」と思っていると、その後、どんどん集まってきて一安心。

特に、「HAYAMICHI」や「WEST STAR」のロゴが入った紺色のTシャツを着た子どもたちがたくさん集まっていて、とても頼もしく感じました。他にも、第一中学校の校長先生や副校長先生、先生方も参加されていて、一中、霞台中、吹上中、遠く泉中の子供たちの姿も見られました。

100人を超える人たちが「自分たちの川をきれいにしよう」と集まっている姿は、とてもすてきで心が温まりました。四小のある第8支会の地域力は本当にすごいです。

私も「何かできることを…」と、川に入りながら上流に向かってごみを拾ったり、フェンスに絡まったツタを取ったりしていました。すると――「チクッ!」。小さな蜂に刺されてしまいました…。幸い、大ごとにはならずに済みましたが、「草むらにやみくもに手を入れるのはやっぱり危ないな」と改めて感じました。

今後、同じような活動に参加される際は、どうぞお気をつけください。

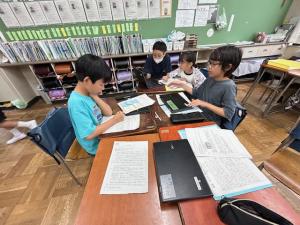

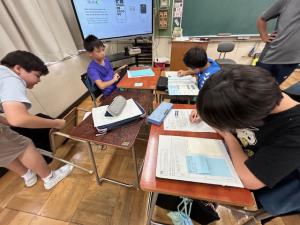

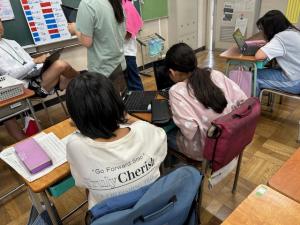

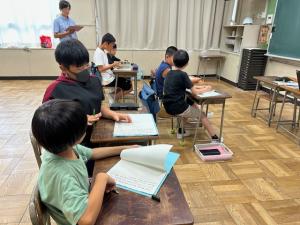

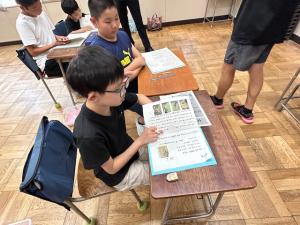

タブレットを使って

4年1組の教室にお邪魔すると、みんなタブレットを使っていました。

「カフートっていうソフトを使っているって聞いてきたのだけれど。」と、吉田先生に話すと、その作業をしている子を教えてくれました。

1学期のまとめとして、花や虫のクイズを作っていました。問題を作るのも、画像を選ぶのも、全てインターネットを経由して行っているようでした。4年生の1学期にして、ずいぶん慣れているなと感心してしまいました。

教室の中を回っていると、カフートに取り組んでいる児童だけでなく、キーボード練習に励んでいる児童の姿も見られました。キーボード練習をしている子どもたちの様子を見ていると、みなローマ字入力で操作しており、その入力の速さに驚かされました。

これから学年が進むにつれて、より長い文章を入力する学習が増えていきます。今の時期にローマ字入力の基本を身につけておくことは、今後の学習をスムーズに進める上で大変有効です。

この夏休み、ご家庭でもお子さんのキーボードの入力方法を見ていただき、ローマ字入力の練習に取り組ませていただけると、2学期以降の学習にきっと役立つことと思います。ぜひお願いいたします。

みんな芸術家

1年1組にお邪魔すると、粘土タイムでした。

まず、入ってすぐのところで声を掛けられました。「校長先生見て、サーフィンだよ!」びっくりです。粘土で波を作り、その上や下をサーフィンで滑っているのです。「えっ、1年生が?」と思わず言ってしまう、特徴をよくとらえた作品でした。「田中先生がサ-フィンを好きなんだよ」とも、教えてくれました。

こちらの二人は、お店を作ったと教えてくれました。左側の子は一つのお店にこだわり、右の子はいくつものお店がある風景のようでした。

プールを作った3人です。一人目はビニールプールで遊ぶ子供、浮き輪に乗っているのかな。2人目は流れるプールです。とても複雑流れでとても楽しそうでした。3人目は、ヤシの木があったので「サマーランド?」と聞いてみると、「そうだよ」と、教えてくれました。なかなかみんな考えていました。

1つ目は、七夕の笹だそうです。星の飾りも付いていました。2つ目は、なんとラグビーをしている人です。ゴールバーもあります。ボールの持ち方や走っている様子もよく作られていました。

校長日記 7月11日 67日目

久しぶり・・・

今日は朝からずっとしとしと雨と曇りの繰り返しでした。気温も20度半ばで、過ごしやすい日となりました。中休みも、水たまりを避ければ校庭で遊ぶことができ、久しぶりの外遊びを満喫する子供たちの姿を見ることができました。しかし、また明日からは30度を超える日々となります。夏休みまであと1週間、体調に気を付けて、楽しい夏休みを迎えられるよう、注意していきたいと思います。

給食の時間のお楽しみ

今日の給食の時間は、放送委員の子供たちによる「映像クイズ」がありました。せっかくなので、問題を紹介します。

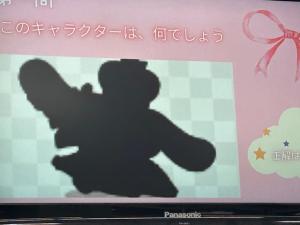

第1問、このキャラクターは何でしょう。1問目にして最も難しい問題でした。ヒントは、サンリオキャラクターです。

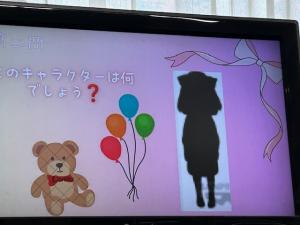

第2問、このキャラクターは何でしょう。ヒントは大ヒットアニメです。一瞬猫耳かなと思うのですが、女の子です。両親は、スパイと殺し屋

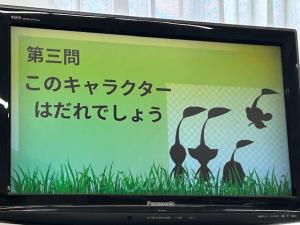

第3問、このキャラクターは何でしょう。ヒントはゲームキャラ?どんどん増えていきます。

第4問、このキャラクターは何でしょう。私はセーラームーンかと思ってしまいました。しかし、漫画が流行った、旅をする主人公です。

第5問、このキャラクターは何でしょう。日本一有名な怪獣です。

さあ、何問正解できましたか?実際の答えは著作権の関係で載せることはできませんが、きっと子供たちならわかるはず。聞いてみてください。

和太鼓を聴かせていただきました

放課後に、夕焼けランド主催の青梅総合高校和太鼓部による和太鼓演奏会及び体験会がありました。かっこいいお兄さんお姉さんが、体育館の床や壁を揺るがすほどの迫力で、太鼓の演奏をしてくれました。少し離れたところで聞いていた私でさえ、足元に振動を感じ、耳の奥まで響く音に感動したので、目の前で観ていた子供たちは、すごい迫力だったと思います。演奏の後は、体験会も実施してくださいました。

ハプニングが!!

なんと、副校長先生が太鼓をたたいた瞬間に・・・。打面が破れてしまいました。

びっくりして、青梅総合の先生も駆け寄って来て、見ていましたが、見事に撃ち抜かれていました。

実は、副校長先生は、以前勤めていた学校で太鼓の指導をしていたほどの腕前。本領を発揮した結果でした!

霞川清掃

今度の日曜日、7月13日13時から、青少年健全育成委員会主催による霞川清掃が行われます。私も参加する予定です。時間のある方はぜひお越しください!!

校長日記 7月10日 66日目

WBGTが・・・

今日の天気予報は確か・・・、曇りだったはず。そんな予報は見事に裏切られ、とても強い日差しが校庭に降り注いでいました。さらに、15時以降の雨予報の影響もあり、WBGTはゆうに32を突破!危険領域の1日となりました。そんな中でとても嬉しかったのは、「ブックんのお話し会」図書ボランティアの皆様、ありがとうございました。昼休みの「四小スポーツタイム」も当然中止。晴れ空をうらやむ一日となってしまいました。

図工室を覗いてみると

図工室を覗いてみると、今日はカッターナイフを手に画用紙と格闘する6年1組の子供たちに出会いました。黒板を見ると、「色画用紙を工夫して切り抜いて、私ならではの作品を作ろう」

近くの子に聞いてみると、「画用紙を数枚(4枚くらい)重ねてホチキスで止め、自分の描きたい模様に合わせてカッターで切り抜き、作品を作るんです。」と、教えてくれました。どの色を出したいか、重ねる順番にも工夫があり、自分の思い描いた形を切り抜くのには技術があり、なんと言ってもどんな世界を描きたいか考える想像力があり、頭をたくさん使いながら、自分の世界を描いていました。

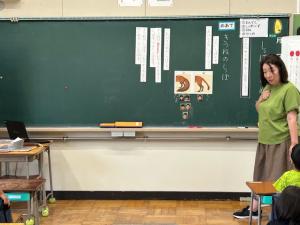

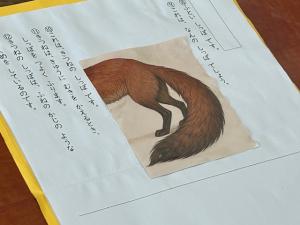

どちらのしっぽが正解かな?

「どちらがきつねのしっぽかな?」

松村先生の言葉で、二つのしっぽを見比べる子供たち。「きつねのしっぽだと思う方の下に磁石を貼りましょう。」という言葉で、前に出てきて名前磁石を貼りました。すると、

6人の子供たちのうち5人が正解のところに貼り、1人だけ間違ったところに。そこで、ヒントになるように、顔の方も見せることになりました。

すると、不正解のはずの右側が、なんとなくしっくりくる絵に。それを見た子供たちは一斉に、不正解の右側に磁石を張り替えたのです。そして、正解が1人、不正解が5人という展開に。

松村先生としては、思った以上の効果に驚くとともに、子供たちに大切なことを教える絶好の展開。「なんで、狐のしっぽだと思ったのかな?」と聞いてみました。すると、「きつねのしっぽは太いから。」という答えが返ってきました。その答えを確かめるために、本文をみんなで見てみました。すると、「ふといしっぽです」と書いてありました。「太いってどういう意味かな?」と聞くと、みんなちょっと自信なさげ。鉛筆とノリをを見せて、「ふとい」という言葉を説明すると、みんな分かりました。

挿絵と本文を通して、きつねのしっぽの特徴をしっかり覚えることができました。この1学期間で、考える力、自分の意思を表す力がとても伸びているのを実感できる授業となりました。いつものびのび学習できている子の子たちだからこそです!!

校長日記 7月9日 65日目

雛は無事に育っています

今朝は、成木街道の出発点、線路近くの交差点に行きました。とても暑い中、元気に登校する子供たちとあいさつをすることができ、少し元気を分けてもらえた気分になりました。子供たちといつも通りの挨拶を交わす中で、新しい発見もありました。「校長先生とおそろいだ!!」ある男の子がそんなことを言ってくれました。一瞬「?」となりながらも、その子の方を見ると、なんと青梅ブルーのポロシャツを着ているではありませんか。私は個人的に気に入っていて、全部で7枚も持っているのですが、今まで子供用があるということは知りませんでした。学校で来ているのも私だけなので、嬉しくなってしまいました。安くて着心地が良いので、とってもお薦めです。気になる方はどうぞ。

また、以前から追っているツバメの巣。ひながかわいらしい顔をちょこんと出してくれていました。こんなに暑い中でも順調に育っています。

一番のお気に入りは?

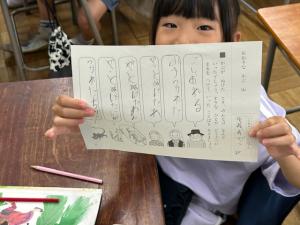

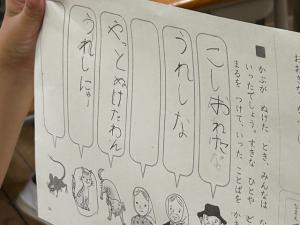

「大きな株の登場人物の中で、一番好きなのは誰かな?」

細野先生から出された質問は、一番好きなものを選ぶというものでした。「主役なんだからおじいさんじゃないかな?」なんて考えながら、子供たちが選んでいく様子を見ていたら・・・。全く違っていました。1位は、「ねこ」でした。そして2位「ねずみ」、3位「犬」。その後にようやく続いたのは1票の「おじいさん」でした。そして同数で「まご」、なんとおばあさんは0票という、人間が惨敗の結果に・・・。「劇ならば主役級の役の3人が・・・」という私のショックはよそに、次の課題へ。

「大きなかぶのお話しでは、大きなかぶが抜けたところでお終いです。『やっと』抜けたのに、その時のセリフがありません。登場人物はどんな気持ちだったのでしょうか。セリフを考えてみましょう。」と、子供たちに質問しました。「そんなに嬉しくなかったのかな?」「それとも、『やっと抜けた』から、すごく嬉しかったのかな?」「みんなで考えてみましょう。」

書き出して数分です。細野先生があることに気付きました。「みんな、ねこだからにゃあにゃあ、いぬだからわんわんって、書かないよ。人間の言葉に変えて書いてね。」その言葉を聞いて、一斉に消しゴムが動き出しました。みんなそう書いていたみたいでした。

あっ、いいにおいが・・・

2階東側の階段を下りようとしたところで、廊下の向こうからいい匂いが・・・。自然と足が止まり、右に方向転換。調理室に引き寄せられて生きました。

見えた光景は、とても暑い中で、熱々の味噌汁を飲む5年2組の子供たちです。「暑くてがまんができない人は、低学年の図書室にいったん避難しながら調理しているんだよ。」と、男の子が教えてくれました。「校長先生もどうぞ。」と、いっぱいいただきましたが、正直に言っておいしかったです。とても出汁が効いていました。目の前には、いつも自分で作るときに使うよりもたっぷりの煮干しがあり、ぜいたくなお味噌汁を飲ませていただくことができました。具材もしっかり煮えていて、ばっちりでした。ありがとう。

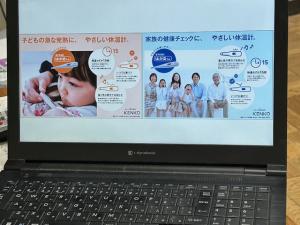

2つの広告の違いは?

4年1組の教室にお邪魔すると、国語の学習の最中でした。と言っても、保護者の方々が子供の頃に経験したような内容ではなく、二つの広告を見比べて、その特徴や良さ、メッセージを考え、意図を読み取ろうという内容でした。

「広告に書かれている商品のおすすめポイント、アピールは何かな?」吉田先生から、そんな質問が出されると、子供たちからは、「こっちが、『どなたにも使いやすい』ところ」って書いてある。「もう一つは、『すばやくはかれる』ってかいてある。」という意見が出てきました。そこでさらに質問が。「その言葉が書いてあるのはどうしてかな?広告の意図は何だろう。」

すると、子供たちから出てきたのは、「高齢者や子供でも使えるってことだと思います。」「家族みんなで使えるってことではないかな。」、「具合が悪い子でも、すぐに測れるから大変ではないのだと思います。」「時間のないときでも素早く図れるってことだと思います。」なぜこの言葉を選んでいるのか、その意図を読み取ろうと、よく考えているが伝わってきました。次は、写真の違いについて見ていきます。すると、「こっちはみんな笑顔だよ。」「こっちの写真は苦しそうに写っている。」その表情にも注目して、考えます。吉田先生が少し揺さぶるように、「みんなが笑っているから売れるのかな?」「辛そうにしているこっちは売れないんじゃない?」と言うと、「そうじゃないよ。」という態度を示すのですが、なかなか言葉が出ませんでした。そういう時は必ず、「周りの子と話し合ってごらん。」という指示が出ます。「話し合う」ことをとても大切にした授業をしていました。

最後はちゃんと、意図を理解しての意見を言うことができ、みんなで納得して終わることができました。

校長日記 7月8日 64日目

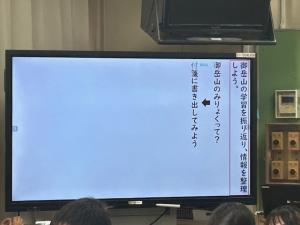

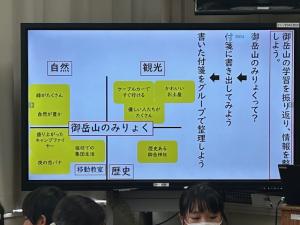

地域の魅力を伝えよう!!

5年生の国語の学習では、「自分たちの住む地域の魅力を発信する」という学習があります。そこで、四小の子供たちは、青梅学で学び、移動教室にも行った「御岳山」について紹介することとしました。

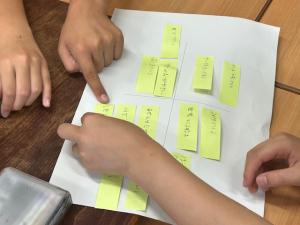

今日の2組の授業ではまず、「御岳山の魅力って何だろう?」という質問が出され、まずは一人一人が思い浮かんだ魅力を付箋に書き出すことから始まりました。書いている付箋を覗いてみると、

「(宿坊の)ご飯がおいしい」「(宿坊の愛犬)パンちゃんがかわいい」「宿が大きい」「宿が多いから、人がたくさん泊まれる」「滝がある」「歴史がある」「自然」「神様が住んでおられる山」「宿の人が優しい」「歴史ある神社」「自然が豊か」「ケーブルカーからの景色がきれい」「神社が豪華」

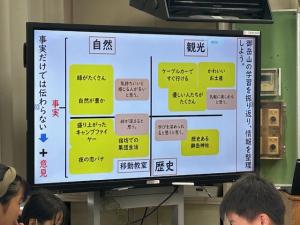

など、思い思いに書いていました。そしてある程度書いたところで、その付箋を元に、班での話し合い活動が始まりました。御岳山の魅力を「自然」「観光」「歴史」「移動教室」に分類し、事実に自分たちの意見を合わせて、これからまとめていくために情報を整理するところまでが今日の学習でした。これまでの学習の成果がはっきり表れ、班での活動も高学年らしいものとなっていました。どんな発表が見られるのか、今から楽しみです。

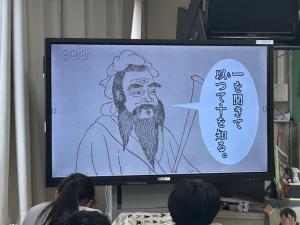

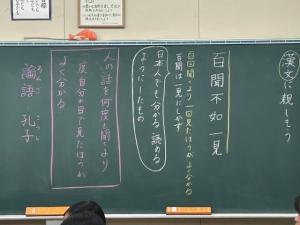

孔子の教え

6年2組の教室を覗くと、「漢文」の学習をしているところでした。

NHKの動画を観た後、大竹先生から、

「孔子さんって、どんな人だと思った?」と、聞かれると、「すごい言葉を残した人」や「すごいことを教えた人」という解答が子供たちから出てきました。動画の中で話されているのは、子供たちに分かりやすく言うならば、「道徳」的なこと。そういうことを弟子たちに教えた人というイメージだったのではないでしょうか。いくつかの言葉を紹介していくと、「あっ、その言葉なら知ってる。」という声が聞こえてきました。大昔の人が話した言葉が、現代の小学生にまで伝わっているということは、とても凄いことです。

今日は、教科書で紹介されている4つの言葉の中から、好きな言葉を覚えようという課題が、後半にありました。ぜひ、帰ってきた子供たちに聞いてみてください。

〇百聞は一見に如かず。 百聞不如一見

〇位置を聞きて以つて十を知る。 聞一以知十

〇古きを温めて新しきを知る、以つて師となるべし。

温故而知新 可以為師矣

〇己の欲せざる所は、人に施すこと勿かれ。

己所不欲 勿施於人

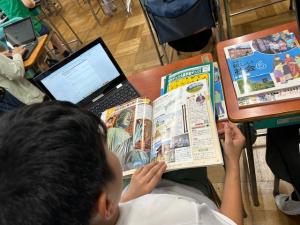

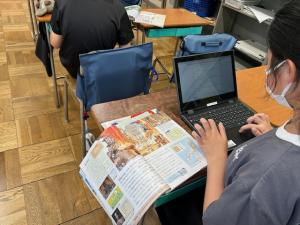

歴史クイズ!!

6年1組の教室を覗くと、みんな社会科の教科書や資料集とにらめっこをしながら、タブレットを操作していました。何をしているのかなと聞いてみると、「歴史クイズ」を作っているということでした。1学期に学んだ範囲から、自分たちでクイズを作成し、自分たちで解いてみる。全員が一斉にクイズに参加することができるアプリケーションがあり、それを使って歴史クイズ王を決めるそうです。どんな結果になるか、今から楽しみです。

校長日記 7月7日 63日目

かすみ保育園の夏まつりに行ってきました!

先週の土曜日、かすみ保育園の夏まつりにおじゃまし、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。

まつりの前半は、年長さんたちが開いてくれた出店コーナー。「来年、この子たちが小学校に入ってくるのかぁ」と思いながら回っていると、どの子も元気に声をかけてくれたり、しっかり説明してくれたり、とても頼もしく感じました。

出店では、手作りのうちわやちょうちんおばけ、オーナメント、ネックレス?、くじ引き、ヨーヨーなどが用意されていて、どれもとっても丁寧に作られていてびっくり! 私はうちわとオーナメントをいただいて、今は校長室の壁に飾っています。

後半は盆踊りからスタート。小学生も参加していて、にぎやかで楽しそうな雰囲気に包まれていました。

そしてメインは、年長さんによる太鼓の演奏。「千本桜」のリズムが響き渡り、子どもたちの堂々とした姿に感動しました。担任の先生が涙を浮かべながらこれまでの練習を思い出していた姿がとても印象的で、子どもたちへの愛情が伝わってくる、あたたかい光景でした。

もうじゅうがりに行きたいか―!!

今朝の集会は、体育館で「もうじゅうがりゲーム」をしました。

「もうじゅうがりに行こうよ!」「もうじゅうがりに行こうよ」「やりだってもってるし」「鉄砲だってもってるし」「アー!」「アー!」「サメ」 ⇒ 2人で集まって座る

昔の方ならいざ知らず、今の保護者の方なら、自分が子供のころにやったことがあるゲームですね。よく、キャンプファイヤーでやります。普段は関わらない子とも協力できて、終わった後に仲良くなることができることがとても気に入っています。。今回も、学年男女関係なく、みんなで声を掛け合っていました。私も声を掛けてもらい、仲間にいれてもらうことができました。また、最後のお題は「よしはらたけしこうちょうせんせい」15文字(拗音は入れない)で、15人の仲間を集めるという難関もあり、盛り上がりました。

卵を産まない・・・

校長室前のメダカ、水替えも頻繁に行い、餌もしっかりあげています。しかも、もうずっとお腹の大きいメダカもいます。なのに、卵を産みません。そこで、産卵用の発泡スチロールの水槽を用意しました。

すると、集会からの帰りに校長室前を通った男の子から一言。

「校長先生、水温が高いのがダメなんじゃない?」

「メダカが活発に活動するのは、25℃くらいの水温だよ。」

と、教えてくれました。ちょうどそうじゃないかと思った時期でしたので、発泡スチロールの水槽も用意しました。これできっと産んでくれるのではないかと、望みを託します。

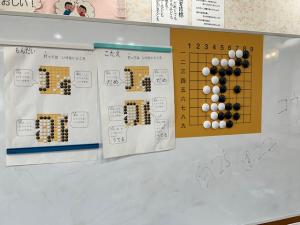

今学期の囲碁教室は今日がラストになりました

今日は、3回目の囲碁教室がありました。前半は「何目あるかな?クイズ」や「どこか変だよクイズ」などを通して、囲碁の基本的な知識や打ち方を楽しく学びました。まだ3回目の活動でしたが、子どもたちは意外にもスムーズに答えていて、「ちゃんと覚えていたんだなあ」と感心する場面もたくさんありました。

後半は、いつものように自由対局の時間です。囲碁の先生が4人も来てくださり、多くの子どもたちが先生たちとの対局を通して実力を磨くことができました。

次回の囲碁教室は、夏休み明けの9月から再開予定です。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

校長日記 7月4日 62日目

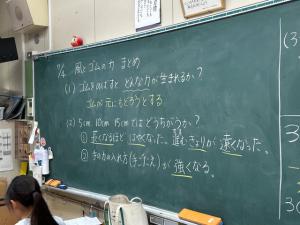

この線まで届くように

3年2組の教室を覗くと、組み立てた車を手にしながら先生の話を聞く子供たちがいました。本来は机の上においておくはずの車にどうしても心惹かれてしまう子供たち。先生が見かねて「触っているのをやめなさい。」と声を掛けると、ほとんどの子がやめられました・・・が、やっぱりすぐに手がいく男の子。結局私も3回ほど注意をしてしまいました。また、先生の話の終わりごろには、「もう次はこの車を使うんだ!」と、気の早い子供たちが手を伸ばしていました。まあ、興味を押さえるのはまだまだ難しい年ごろです。

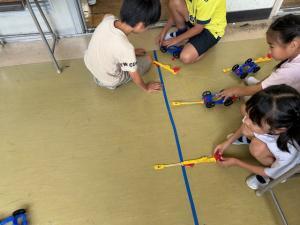

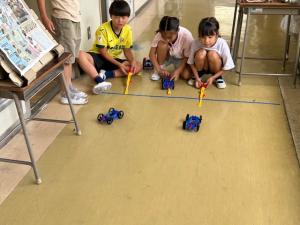

いよいよ車を使って実験です。今日の実験は、

「ゴムが元に戻ろうとする力を使って車を動かす」というものです。車に付けたゴムをパチンコ(昔のY字の道具)のように伸ばして、車を動かします。ねらいは、ちょうど3mの距離に届かせること。強すぎても弱すぎてもだめです。

最初はドーンと飛んでしまった子も、半分も進まなかった子も、「じゃあこのくらいなら大丈夫かな?」と、頭を使って目標地点に近づけます。先生の話を聞くときにはそわそわしていた子ほど、ああでもないこうでもないと何度も繰り返し挑戦。ちょうどに止まったときは、「校長先生、見て見てぴったりだったよ。」と、満面の笑みを見せてくれました。

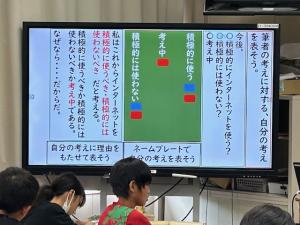

ラスト「インターネットは冒険だ」

先日の研究授業で5年1組は「インターネットは冒険だ」の授業は終了。数時間遅れて進めていた2組が今日、最後の授業を行いました。集大成となる授業でのめあては、「筆者の考えに対する、自分の考えを表そう」でした。この授業を通して学んだことを踏まえ、「今の自分はインターネットを積極的に使うべきか否か」そのことについて議論をしました。

議論の内容を少しご紹介します。

まずは積極的には使わない派から、

●「インターネットは便利だけれど、危険もあるから、積極的には使わない。」

●「嘘や大げさな情報が混じっている可能性があるから、積極的には使わない。」

それに対して、積極的に使う派からも意見が返され、議論が始まりました。

〇「使い方を間違えなければいいものになると思います。」

〇「危険なこともあるけど、気を付けていれば、楽しいこともある。」

●「気付かないうちに間違えてしまうこともある。」

〇「悪い情報を使わないで、良い情報を使えば良い。」

〇「すべてが危険とは限らないし、楽しいこともあるから積極的に使えば良い。」

〇「危険だと思ったら、今回の学習を生かして冒険すれば良い。」

考え中の中間派の子供たちも意見を出しました。

△大人になるころには、インターネットは進化していると思うけど、本や辞書は調べる力が付くから、インターネットを使いすぎると使う力が弱くなってしまう。

△インターネットばかり使っていると、本を読む時間とかが減り、その力が身に付かなくなってしまう。

慎重でよく考えている子供たちだったので、どうも●寄りの意見でした。そして、その発言の後、●の方へ。

〇インターネットを使うとお金がかからない。

●PCもお金はかかる。

〇読む力や調べる力を付けるために学校に通っているのだから、大丈夫。

〇より早く調べられるのがインターネット。

・・・・・・・・・・

※討論会の最中はきくことと記録に夢中になり、写真を取り逃がしてしまいました。

まだまだこういった「討論会」は慣れていない子供たちでしたが、活発な意見交換ができていました。また、学んできたことを踏まえて真剣に考えている様子も伝わってきました。これは、今日までの学習に真剣に取り組んできたからこそできることだと、感動しました。(もちろん、1組は研究授業の時に同様の姿を見せてくれました)この単元の5年生の評価は満点です。ぜひ、今日の議論の感想を聞いてあげてください。そして、夏休みに向けてインターネットとの向き合い方討論会(家庭版)を開いていただけると幸いです。

校長日記 7月3日 61日目

校長せんせーい!!ヘビがー!!

朝の散歩に行こうと校庭に出ていくと、いつもの元気な男の子たちが。

「おはようございます!!」と大きな声で声を掛けると、私の倍以上の大きな声で「おはようございまーす!!」と返事をしてくれました。いつも気持ちの良い子供たちです。

ただ、今朝はいつもとちょっと違っていました。

「校長先生、ヘビがいますー!!」

「このあたりで見たのだけれど、今はどこにいるか分かりませーん!!」

その言葉を聞いてまずいったん戻って業務主事さんに棒を借り、いざ現場へ。

「小さい蛇でした。」「黒っぽかった」

「赤い部分はなかった?」と聞くと、それはないらしい。しかし、小さいと聞くと思い浮かぶのはヤマカガシです。慎重に探しましたが、どうも霞川の方か排水溝に逃げていったようでした。

そんな騒動からしばらく経ち、昇降口のところで出会ったのは、2年生の女の子でした。

「校長先生、見て。」と言って、手のひらを開くと、その真ん中には小さな生き物が・・・。

「ダンゴムシ」です。とっても大事そうに見せてくれました。「ダンゴムシは好き?」と聞いてみると、「好きだよ。かわいいから」の返答。ダンゴムシは、低学年のアイドルです。

自分の色が織りなす世界

図工室に入っていくと、机の上にはカップがたくさん。その中を覗くと、いろいろな色が・・・。中央には、粉の絵の具が入った袋がいくつかありました。子供たちは、その袋それぞれから少しずつ粉を入れ、色を作っていきます。まるでいくつもの香辛料を合わせてカレーを作るように。ある子は緑系統の色を、ある子は紫系統の色を、自分の思った色を出せるまで、何度も試しているように見えました。できた色を使って、模様を描いている子もいました。絵を描くために使っていたのは筆ではなく、指やつまようじ、綿棒など。白く小さなキャンパスに、自分の世界を楽しみながら描いていました。

いかのおすし

昨日に引き続いて青梅警察署の方々をお招きし、「セーフティ教室」を実施しました。

対象は1~3年生です。いかのおすしDVDは癖になりそうなテーマソングを生かし、「いかのおすし」の大切さを分かりやすく伝えてくれました。さらにその後は、各クラスの代表児童が「不審者に出会った時にはどうすれば良いか。」を、警察署の方と一緒に実演してくれました。

今夜はぜひ、どの家庭でも「『いかのおすし」』って何?」と、子供たちに聞いてみてください。

田植え体験

きょうの5、6時間目は、青梅総合高校の田んぼで、5年生が田植えの体験をさせていただきました。

入る前はどの子も、「えー・・・、ちょっと」という反応。入ってからも、歩きにくさでキャーキャー騒ぐ声が響いていました。でも、植えるときは真剣そのもの。「こんな大変なことをして、お米はできているのだ。」ということを少しは感じられたのではないでしょうか。「お米は八十八の手間をかけてできている」と言われています。これから行う社会科の学習でも学び、お米のありがたさを感じてくれたら嬉しいです。

植えたお米は今年も「もち米」です。5年生は収穫したもち米を、学運協の方々の手もお借りし、餅つきをして餅にして食べます。

校長日記 7月2日 60日目

久々に上った多摩団地山

6月は忙しさにかまけて朝の散歩から遠ざかっていたのですが、昨日からまた新たに外に出ています。昨日はセブンイレブンで朝日の洗礼を浴び、今日は多摩団地の坂を上り、心が折れそうになりました。でも、上ってみると良いこともあるものです。ちょっと少ない人数でしたが、元気にあいさつをしてくれました。そして、いろいろなところに目を移りをしてなかなか進まない、低学年の子供らしい登校も新鮮で、とても楽しいスタートとなりました。

あの坂を上り下りしている子供たちは、きっと「脚力」という宝物を得るのではないでしょうか。

また、この1ヶ月の間に、豊田さんの田んぼも緑に染まり、日本の初夏を感じさせていただきました。このコメ不足の昨今。元気に育ってほしいものです。

ブタベルサラハチ

今日の2時間目は、高学年の交通安全教室があり、青梅警察署の方が来てくださいました。

2時間目、体育館に入っていくと、ちょうど動画が流れ始めたところでした。我が子の交通安全に対する意識のなさについて心配するお父さんと、そんなお父さんから声を掛けられても、スマホをいじって興味を示さない男の子。そんなどこにでもありそうな親子の会話からスタートです。しかし、お父さんがやさしく話していくうちに、男の子も自分のこととして受け止め始め、どんなことを注意しなければいけないのか、考えるようになりました。そんな動画を見る子供たちは、とても静かで、集中してみているように感じました。ぜひ、ご家庭でも、感想を聞いてあげてください。

以下のことも確認をお願いします。

【交通安全のポイント】

〇自転車は車両の仲間である。

〇自転車は、車道を走るのが原則。走るときは、左側通行。

〇しかし、小学生段階では、歩道を走ることもできる。ただし、歩行者優先である。

〇一時停止をする交差点での一時不停止による事故が多い。

〇ヘルメットの着用は自分の身を守ることになるので、必ず着用する。

◎自転車は相手を傷つける可能性もある。

◎事故は自分だけでなく相手も不幸にする。

点検の合言葉「ブタベルサラハチ」

「ブレーキはきくか」「タイヤの空気は入っているか」「ベルはなるか」「サドルは固定されているか。高さは合っているか」「ライトは点くか」「ハンドルはぐらぐらしていないか。ハンシャ材は汚れていたり、曲がっていたりしていないか」「チェーンは緩んでいないか」

ぜひ、乗る前の点検の習慣化をお願いします。

富士山のまとめ、頑張っています!!

6年生は両クラスとも、5、6時間目は富士山移動教室のまとめとして、学んだことのプレゼンテーションを作成していました。

蚕が孵りました

3年生の廊下を通ると、箱の中には、孵化したカイコ蛾が真っ白な姿を現していました。

校長日記 7月1日 59日目

大きな大きなサツマイモになーれ

今日の1時間目は、1年生と一緒にサツマイモ畑の草取りをしました。子供たちみんな「草取り名人」となって、暑い中でも元気に明るく、楽しく草取りに励みました。きっとたくさんの大きな大きなサツマイモの収穫に、一歩近づいたはずです。

たくさんの人数で草取りをすると、みるみる地面が出てきました。

「校長先生、こんなに取れたよ!!」と、見せてくれる子もいっぱいいました。

副産物は、「アルビノのバッタ」と「ミヤマカミキリ」です。「アルビノ」という言葉は、子供から出てきました。物知りでびっくりしてしまいました。カミキリは、「咬みそうで怖い!!」という声が聞こえてきたので、「咬むから気を付けてね。そっとしておこう。」と言うと、決して手を出すことはしませんでした。

ほとんど草が見えなくなるまで、みんなで頑張りました。

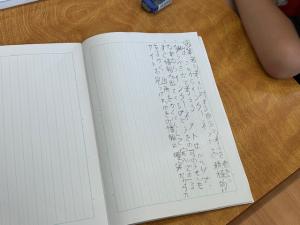

文章の構成を考えよう

つくし組高学年の授業を参観してきました。

前半は、文章の穴埋めに挑戦。音読をしっかりできているので、みんな大正解。まずは良いスタートを切りました。

形式段落に番号を振った後、文章の構成を考えるのが、今日のメインの課題でした。

「文章の構成って分かるかな?」「はじめ・中・終わりに分けることです。」

「はじめには何が書かれているかな?」「問いです」「話題提示です」

「終わりは?」「まとめ」

「残った筆者の主張はどうですか?」「だいたい終わりにあると思います」

みんなここまでの学習がしっかりと身に付いていたので、森田先生の言葉にポンポンと返していきます。

「では、『はじめ』はどこまでかをペアで考えよう。」

子供たちがペアで考えて行くと、

「『はじめ』は1段落は絶対だよね。」「2段落も良いと思う」「3段落までは長いんじゃないかな?」どのペアも、2段落までは行くのですが、3段落は『はじめ』に入れたら長すぎるのではないかと、迷っていました。

そこで、森田先生からヒントです。「『うめぼしのはたらき』の学習をしたとき、『~でしょうか」という問いかけの文があったよね。これが『問い』だったんだよね。問いはどこに入るんだった?」

すると、「あっ、なら4段落にあるこれが『問い』だ!!」「4段落までが『はじめ』だ!!」3グループとも、顔がぱっと明るくなり、『はじめ』の段落を決めることができました。

顕微鏡をのぞいてみると

第一理科室にお邪魔すると、6年2組さんが顕微鏡で葉っぱを観察していました。

「全然見えないよ。」「ぼやけてる」

なかなかピントが合わせられなかったり、明るさを得られなかったり、苦労している子供たち。しばらくすると、「あっ、見えた!!」「きれい!!」という声が方々から聞こえてきました。「校長先生、めがねを外した方が見やすいよ。」とアドバイスをもらって覗いてみると、とてもきれいなたくさんの〇の集まりが見えました。普段の生活では見ることのできないミクロの世界。見えた時の小さな感動は、6年生の子供たちにも特別だったようです。