本文

校長日記9月(R7)

校長日記 9月30日(火)

菊池玉雲先生講談会

今日の3時間目は、菊池玉雲先生による、講談会が開かれました。

題目は、「玉川上水物語」です。

玉川上水の学習をする4年生に向けて、講談ならではの語り口で、分かりやすく、当時の状況も交えながら、玉川上水の計画が立てられたころから、開通して水が流れるまでを話してくださいました。その語り口に引き込まれ、子供たちも集中して聞いていたのが、とても印象的でした。

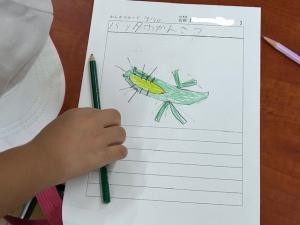

バッタがいっぱい

2年1組の教室を覗いてみると、入り口近くで班の形にした机の真ん中には、透明の入れ物が・・・。何が入っているのか聞いてみると、「バッタ」でした。その目線を教室全体に広げてみると、どの班にも同じような透明な容器が置いてありましたので、「これ全部バッタですか?」と聞くと、「そうです。子供たちがどんどんどんどん見つけてくるので、たくさん採れたのです。」と、教えてくれました。全部で50匹はいたのではないでしょうか。今も昔も、子供は虫捕りの名人です。

校長日記 9月29日(月)

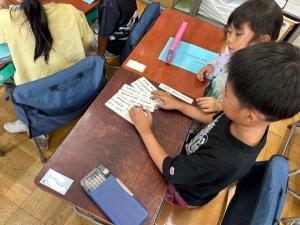

インターネットの投稿文を読んでみると

〇今回学習するこの文は何文?

「説明文」

〇なぜそう思ったのですか?

「スポーツのこととか書かれているから。」

〇説明文と言えば、何かが登場するのだけれど・・・

「あー、魚だ!!」

〇頭の部分は?

「はじめ」、「序論」

〇おなかの部分は?

「中」、「本論」

〇しっぽは?

「終わり」「結論」

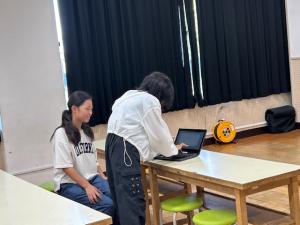

リズムよく説明文の決まりを復習です。4年生以上の学年では、もうみんな大丈夫。スパイラルで取り組んできた甲斐がありました。また、5年生、6年生はこの三段構成の形で文章を読み取ることが当たり前になっているので、1つ目の投稿文について聞くと、「これなら簡単に分けられるよ。」と反応。全体で登校の内容を確かめました。

〇では、今日はそれぞれの投稿文を読んで、何を主張しているのかを考えてみようか。その理由や事例も出せると良いね。

※なかなか難しい課題でしたが、子供たちはそれぞれの班で取り組みました。

和の文化を受け継ぐ

6年生に同じく、5年生でも説明文の学習に入りました。

〇「これなんだ?」電子黒板に宝石のようなものが映し出されました。

まず最初の子は、「宝石」。見るからに宝石なのですが、どうも正解ではないようでした。続いて、「お菓子」という解答がありました。なんか固そうだねと言いながら、スルーです。そして最後に、「ガラス」という答え。確かにガラスに見えるねと言いながら、次の写真を見せました。紫陽花の形をしている同じように輝くものです。すると、子供たちも何か分かったようでした。そして最後の写真で、和菓子が登場。「あー、和菓子だ」と、全員納得。

その後も、おいしそうな和菓子を見せながら気持ちを盛り上げて、「今日から学ぶのは、そんな和菓子の話を取り上げた、『説明文』です。」と今井先生が言うと、数人の子がすぐに反応。「えー、やだー。」

そんなことを言っても、しっかり取り組むのが5年1組の子供たち。その後、6年2組同様、説明文の決まりをクイズ形式でおさらいして、いざ本文の読み取りを行いました。

〇「序論」「本論」「結論」、「筆者の主張」、「頭括、尾括、双括のどれか」、まとめの文から本文を読んだり、要旨も出せるといいね。

こちらもなかなか高度な課題でしたが、子供たちはすぐにグループを作ったり、個人で取り組んだり、学習に入って行きました。

校長日記 9月26日(金)

音楽室を覗いてみると

「さあ始めるよ。」

子供たちが起立をすると、大型テレビに映し出されたのは、「犬のおなか」という歌でした。

「犬のおなかが ハハハハハ 腹筋使って ハハハハハ ・・・・・」

音楽の始めの発声練習です。みんな腰に手を当ててて、おなかの動きを意識して、歌っています。切れの良い、「スタッカート」の練習になるそうです。高音の素敵な歌声が、音楽室中に響いています。

「じゃあ、次は・・・」との声と共に、大画面に映し出されたのは、「あくび」という題名でした。

「あくびがでるよ あーあーあーあー あくびがでるよ あーあーあーあー」

今度は、ゆったりと流れるように歌い出しました。とても心地よい歌声でしたが、どんな効果があるのか、ちょっと調べてみました。すると、「あくびをすると自然と喉の奥が広がり、リラックスした状態になります。この状態を意識しながら声を出すことで、声帯が無理なく振動し、響きのある豊かな声が出せるようになります。」ということでした。

運動会に向けたゴーゴーゴーの練習です。

赤と白に分かれて歌うと、1番の赤よりも2番の白の方が大きく、

3番で赤白一斉に歌うと、競い合って元気な歌声を響かせました。本番までには、もっともっと大きな声で元気よく歌って引っ張ってくれるはず。

「世界を旅する音楽室」

今日は、少しだけ2パートに分かれて歌う場面を練習しました。先生が少し説明しただけで、すぐに理解して歌ってみせる姿は、さすが4年生の子供たち。本番では動画を撮りました。視聴は、次回に持ち越しです。どんな姿が映されているか楽しみです。

「ゆかいに歩けば」

スタッカートに気を付けて、元気に歌っていました。「世界を旅する音楽室」もそうでしたが、この曲もとてもテンポよく歌っているのを見て、4年1組の子供たちは、元気で明るい曲がとても似合っているなと感じました。

「陽気な船長」

リコーダーの練習をしました。めあては、「タンギングや域の使い方に気を付けて演奏しよう」です。スタッカートの付いた音をタンギングで演奏するということに挑戦していました。良い音を出すには、姿勢が大切なことを確認すると、背筋が伸びてきました。ここでも、思ったよりみんなの上達が早かったので、次の段階に挑戦。「ドソドソシソソ」には、みんな苦労しているようでした。

校長日記 9月25日(木)

散歩をしてみると

今日は東青梅方面に散歩に出かけました。これぞ秋晴れと感じるような青空でした・・・が、昨日と違って歩いていると少し汗ばんでくる。上着を着ていたら暑いような朝でした。明日はもっと暑いそうです。まだまだ日によって、そして朝昼で、気温の変化が激しそうです。ぜひ、天候を気にしていただき、こまめなコーディネートをお願いします。

大切にしたいもの

「ちょうど社会科の学習が終わったところですが…」

そんな先生の言葉から始まった今日の道徳の授業。子供たちと先生の会話に耳を傾けていると、「東京都内の年中行事」について学んだ直後だったようです。中でも扱ったのは、府中で行われている「くらやみ祭」。その学習を通して、地域の人々がお祭りに込める思いに触れていました。

「府中にはくらやみ祭があるけれど、みんなにはどう?」と先生が問いかけると、すぐに声が返ってきました。

「青梅大祭!」

「だるま市もあるよ!」

――さすが、四小の子供たちです。

その後、日本各地のお祭りを紹介するサイトを見ながら、写真や説明を通してさまざまなお祭りを見ていきました。

「アイヌ三大祭り(北海道)」「七夕まつり(宮城)」「加勢鳥祭り(山形)」など、各地域のお祭りに込められた意味や内容を知り、子供たちの関心もどんどん高まっていきました。

十分に気持ちが盛り上がったところで、先生の「じゃあ、道徳の教科書を開こうか」という一言。ここからが今日のメイン、「祭りだいこ」です。

物語の中で、お父さんに「お囃子に参加しないか」と誘われた女の子がすぐに返事をできなかった理由について、子供たちはこんなふうに考えていました。

〇心の一部ではやりたいのだけれど、やりたくないという気持ちもあるから。

〇一人でやるのは恥ずかしいと思ったから。

〇やりたいけれど、練習が面倒くさいから。

まるで自分が誘われたかのように、女の子の気持ちを想像していました。

さらに、「格好良いからやる、父に頼まれたからやる――そう思うのは少し恥ずかしかった」という女の子の言葉についても考えました。ワークシートには次のような意見が並びました。

〇簡単だと思ったのに、実際にはとても難しいことに気付いたから。

〇恥ずかしいなと戸惑っていた自分が恥ずかしくなるほど、みんな真剣だったから。

〇みんな本気だから、格好良いからやりたいと思った自分がバカみたいだったから。

〇やってみて楽しかったから、やらなかったことを後悔している。⇒難しいからこそ楽しいという気持ち

〇みんな一生懸命に練習とかで教えてくれたのに、なんで自分は軽い気持ちだったんだろう。

黒板に描かれた女の子の表情は、最初の不安そうな顔から、夢中になって太鼓を叩く真剣な顔へと変わっていきます。その変化を見ながら、子供たちからも「すごい真剣な顔してる!」「何か叫んでいるんじゃないかな」などの声があがり、教室の雰囲気は一気に盛り上がりました。

どの子も主人公の女の子の気持ちに寄り添いながら、「お祭りの魅力」を自分ごとのように受けとめていました。

授業の終盤には、「そういえば青梅大祭って何年くらい続いているんだろう? もし、担い手がいなくなって『今年で終わり』と言われたら、どう思う?」という先生の問いかけに、すぐに「嫌だ!」という声が返ってきました。

最後に先生から「社会科でも道徳でもお祭りを学んできました。明日の総合学習からは、青梅大祭についてみんなで学びます。楽しみにしていてください」と告げられ、授業は締めくくられました。

「青梅大祭への思い」、きっと保護者の皆さんの中にも強い気持ちをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。もし「子供たちに伝えたいことがある」という方がいましたら、ぜひ4年生の担任までお声をお掛けください。その経験や思いが、子供たちの学びを何倍にも豊かなものにしてくれるはずです

引き継がれるもの

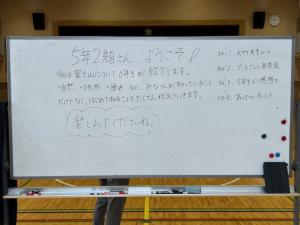

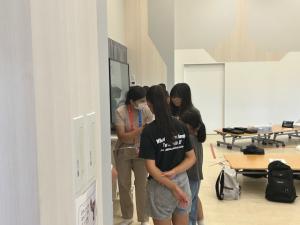

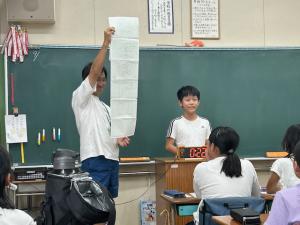

5時間目の体育館では、6年2組の子供たちが5年2組の子供たちに向けて、「富士山の魅力」を伝える発表会を行いました。

発表する内容や方法、さらにはプレゼンテーションの作成まで、すべて自分たちで考え、準備を進めてきた子供たち。その成功に向けて、何度も練習を重ねてきました。今日は、その努力の成果がしっかりと形になり、頼もしい6年生の言葉が後輩たちの心に届いていたように思います。

この発表会を通して、高学年としてどんなことを感じ、どんな思いをもったのか。そして、それを今後どのように生かしていくのか。とても楽しみです。

少し身びいきかもしれませんが、一人一人が自分の言葉を大切にし、聞きやすく堂々とした発表をしてくれていました。そんな6年生の姿に応えるように、発表者を尊重し、真剣に耳を傾ける5年生の姿勢も本当に立派でした。

校長日記 9月24日(水)

校庭にはためくフラッグ

今日の1、2時間目は、高学年が校庭でフラッグの練習を行いました。これから本格的に練習を行うあたって、「校庭で行うとこんな風になるんだ」ということを感じさせたい。そんな思いから、今日の練習を行ったのでしょう。

今年はグループごとに色が違い、校庭に散らばるととてもカラフルな演技となりそうです。どんなフラッグが出来上がるか、とても楽しみになる練習でした。

マルフジに行ってきました!!

2時間目3時間目は、3年生と一緒にスーパーマーケットの見学で、東青梅駅前のマルフジに行ってきました。

とてもお忙しい中、「店長さん」がみんなの案内をしてくださいました。

1クラスずつ店長さんに案内をしていただく間、もう一方のクラスはグループごとにお店の中を自由に見学させていただきました。私も1グループを担当し一緒に回ると、いろいろな発見がありました。

入り口から順番に、果物コーナー、野菜コーナーを見ながら、「なぜこの辺りは涼しいのかな?」と聞くと、「腐らないように」と答えが返ってきました。お菓子コーナーでは、「自分たちの好きなお菓子を紹介してください。」と言うと、人気があったのは・・・。スティック状のお菓子が一番だったでしょうか。意外に、辛いお菓子が好きだと教えてくれた子もいて、意気投合してしまいました。「これは何?」と、漬物を指さす子に、「これはナスで、これはキュウリだよ。」と教えてあげると、少し驚いたようでした。お魚コーナーでは、ガラスの向こうにいた店員さんが、大きな袋に入った大根のつまや大場を見せてくれて、目の前の刺身の皿と見比べることができました。

質問タイムでは、こんな質問も出てきました。

〇全部で何種類くらいの商品があるのですか?

10000種類以上あります。

〇お店は何時から何時までやっているのですか?

朝9時から夜12時です。駅の近くだから、お客さんのために遅くまでやっています。

〇なんでいろいろな国から商品を仕入れているのですか?

おいしいものをみなさんに食べてほしいからです。

〇1日に何人くらいのお客さんが来るですか?

少ない日でも000人以上、多い日には1800人くらいになることもあります。

〇どこから商品が来ているのですか?

全国のあらゆるところから、市場や問屋さんという人たちを経由してきています。

・・・・・・

ぜひ、マルフジに子供たちと一緒に言ってあげてください。そして、どんな発見があったのか、聞いてあげていただけると嬉しいです。

リーダーが輝いています!!

中学年の練習を見に体育館に入って行くと、きれいに整列して話を聞いている姿が目に入りました。ギャングエイジの3,4年生とは思えない、微動だにしない白い背中には、やる気がみなぎっていました。しばらく見ていると、その白い背中の中に、黄色や青など、色付きの背中を発見。あとで分かったのは、その色付きの背中はビブスを着たリーダーの背中でした。

「胸に手を当てた時は、棒は外側を向けます」

みずき先生が話した後、リーダーが自分たちのグループの子に声を掛け、手の形をチェックしてあげます。当然近くの先生たちも動くのですが、それだけでは手が足りませんから、リーダーの役割は重要です。

みんなで振りの練習するときも、舞台の上の先生の指示を聞くだけでなく、動きをマスターしているリーダーの動きを見ることで、安心して進めることができていました。

新しい動きはまずリーダーが手本を示してくれます。

今日は手の動きを中心に練習をしましたが、これから足も合わせ、動作をもっと大きく、もっとキレがあるものにしていきます。その段階に入って行くと、今よりもっと、リーダーの存在が大きくなることでしょう。

校長日記 9月22日(月)

これって、やったことがあるかも・・・

図工室をのぞいてみると、机の上の透明なシートに、半透明のきれいなものが広がっていました。

「これは、物語の主人公なのかな?」と、思わず心の中でつぶやいてしまいました。

そのすぐそばには「木工用ボンド」のボトル。

「もしかして、ボンドに色をつけて、乾かしたの?」と子どもたちに聞いてみると、「そうだよ!」と、教えてくれました。

透明なシートの上に広がる、子どもたちだけのオリジナルストーリー。

これからどんな世界が生まれるのか、

サーカスのライオン

4年1組の国語は、今日から新しい物語の学習がスタートしました。まず第1回目は、「初めて読んだ感想を伝えあおう」ということで、池田先生の範読を聞きました。少し表現が重たい感じのする物語ですが、池田先生の声に集中して物語の世界に浸っていました。

まずは、一人一人で感想を書きました。

隣の人と感想の交流です。子供たちの感想を見ると、サーカスのライオンの勇気に感動した子供たちが大勢いました。

〇アパートが燃えていたから中に入って子供を助けようとしたのに、ライオンが死んでしまったところが感動しました。

〇自分の命を犠牲にして子供を助けるのがすごいと思った。

〇火の中に飛び込むなんて勇気があるし、人を助けるなんてかっこいい。最後は死んじゃったけど、自分がやりたいことは果たせたからすごい。足が痛いことを忘れて本当は痛いけど頑張っていた。

〇自分のことを考えずに男の子を守っていいなと思った。男の子からチョコレートをもらって好きじゃないなと思ったけど、嬉しかったというところがどうしてだろうと思った。きっと、男の子が半分こと言ってくれたからだと思います。

〇ライオンが男の子をアパートから出して、ライオンが金色に光って消え去った。最後に男の子がライオンに会えなくてライオンは消え去った。でも、次の日サーカスをやったけど見に来てくれた人は拍手をしてくれたから、ライオンも幸せに天国に行けたと思う。

つくし組って?

今日の5時間目は、1年生みんなで、つくし組の松村先生のお話を聞きました。

「この部屋の名前を知っていますか?」と問いかけると、ほとんどの子が手を挙げて「プレイルームです」と答えました。

次に「では、この部屋に来たことがある子は?」と聞くと、手を挙げたのはほんのわずかでした。

「この部屋で、つくしの子たちは何をしていると思いますか?」と尋ねると、最初に返ってきたのは「遊ぶ部屋」という答え。続いて「クイズをする部屋」も出ました。どうも、英語の「プレイ」の意味に「遊ぶ」があることを知っている賢い子がいたことや、目ざとくおもちゃを発見した子がいたことが理由のようでした。すごい!!でもつくし学級が遊んでいるばかりではないことはみんな知っていたので、やがて「お勉強をする部屋」という答えが出て、その答えに落ち着きました。

松村先生は、この部屋では音楽の学習をしたり、体を動かしたり、休み時間に遊んだり、つくし組のみんなで集まったりと、さまざまな場面で使っていることを話しました。

最後に「つくし学級はどんなところだと思いますか?」という問いを投げかけ、子どもたちは周りの友達と相談しながら考えていました。

子どもたちから出てきた答えは、こんなものでした。

- お手伝いをしてもらう必要がある子が行くところ

- 守るところ

- 学習するところ、運動するところ、勉強するところ

- あまりたくさん勉強ができない子が来るところ

それらの答えを一通り聞いたあとで、「みんなと違う?」と問いかけると、子どもたちは意味がよく分からない様子で、ほとんどの子がポカンとしていました。

そこで「みんなの中で、お手伝いをしてもらうことはある?」と尋ねると、数人の子が「はい」と手を挙げました。

「そうだね、みんなもお手伝いをしてもらうよね。じゃあ、お勉強はしている? 運動は?」と続けると、今度はたくさんの手が挙がり、自分たちと同じなんだと気づいたようでした。

「勉強をたくさんするのが少し難しい子はどうかな?」と尋ねると、すぐには反応し辛かったようでしたが、徐々に手が挙がり、△ということで落ち着きました。

その後、つくし学級には1年生から6年生まで、思ったより多くの子どもたちがいることや、先生を含めて大人が10人もいることを知りました。

「どうしてそんなに先生がいると思う?」と聞くと、

「手伝いが必要だから」

「みんなを育てるため」

「分かりやすく教えるため」

といった意見が出てきました。さらに「1年生にも川口先生がいる」ということについて触れると、「先生がたくさんいると、すぐに助けてもらえるんだね」と話がまとまりました。

行事の話では、楽しそうな活動がたくさんあることを知って、少しうらやましそうな表情を見せていました。でも「遊びではなく、きちんとした学習なんだよ」ということも、しっかり理解してくれたように思います。

今回の学習を通して、少しでも「つくし学級」に興味をもち、つくし学級の子どもたちともっと仲良くなりたいと思ってくれたら、うれしいです。

校長日記 9月19日(金)

歩道橋リニューアル終了!!

1学期から続いていた歩道橋の改修工事が昨日終わり、今日から通れるようになりました!!

長い工事の期間、根ヶ布方面の子供たちは南門まで歩くという大回りを強いられていましたが、今日からは西門から入ることができ、ほんの数分早くなりました。私も新しくなった歩道橋を歩いてみましたが、滑り止めもしっかりしていてさびもない、きれいな端になったのを実感することができました。

ちょっとだけ言えるなら、もう少しカラフルでも・・・

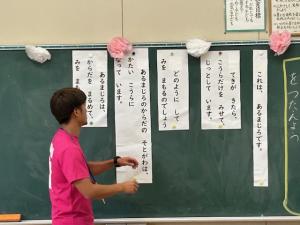

順番が違う!!

1年1組の教室に入って行くと、黒板に貼られた5枚の紙をめぐって、子供と先生がもめているようでした。「それじゃ順番が違うよ。」と子供たち。田中先生は、「えーっ、そう。これれも良いんじゃないの。」ととぼけてみせます。そして、「みんながそういうなら、ここに同じものがあるから、みんなが正しく並べて見せてよ。」と、カードを配ることにしました。

二人一組で渡されたカードを、教科書を見ずに、上手に話し合いながら並べていきます。

前の時間に学習した内容の模造紙が張ってあるのを見つけて、「ヤマアラシの時と同じ順番だから、合ってるよ。」と、教えてくれる子もいました。

この順番から

この順番に。みんな大正解でした。

その後、「こんな順番でも良いんじゃないかな?」と、田中先生が順番を入れ替えようとすると、みんなから「ダメ―!!」の大絶叫。「その順番だと分かりにくいよ」「なんか気持ちが悪い」と、大批判を受けていました。ここまで音読を頑張ってきて、前回もしっかり学習した成果です。素晴らしい!!

応援団始動!!

運動会の係活動がスタートしました。ということで、運動会の花形である「応援団」も始動しました。今日は、団長の自己紹介、そして副団長、旗、太鼓の役割分担決め、そして試しの声出しまで。これからどんな応援団に育っていくのか、とても楽しみになりました。

校長日記 9月18日(木)

東京グローバルゲートウェイ(TGG)に行ってきました

今日は、6年生のみんなと一緒に TGG(Tokyo Global Gateway) へ行ってきました。場所は立川のグリーンスプリングスです。

子供たちは、10時のスタートから14時40分まで、ランチタイムをのぞいて、まる1日ネイティブスピーカーの先生方の英語にたっぷり浸かることができました。とても有意義な体験になったと思います。

「絶対に声は掛けないでください!でも、写真はOKですよ」というお約束のもと、活動の様子だけ見に行きましたが、どのグループの子も笑顔いっぱいで、本当に楽しそうでした。

ぜひお子さんから、今日の感想を聞いてあげてください。

ランチタイムは、唯一の日本語タイム

校長日記 9月17日(水)

「6年2組で、富士山の発表に向けたリハーサルをしている」と聞き、教室を訪ねました。

しかし、黒板に並んでいたのは「アナウンサー」「コンビニ店員」「学校の先生」「スポーツ実況」「舞台役者」「先輩」といった言葉。

「富士山とどんな関係があるのだろう?」と首をかしげつつ、もしかすると授業が変更になったのかと思い、後ろの席の子に尋ねてみました。すると、「富士山の発表に向けたリハーサルの時間です」と教えてくれました。

「では、黒板の言葉は何を意味しているのだろう」と思いながら、大竹先生と子供たちのやり取りを見守りました。

大竹先生が「アナウンサーはどんな話し方をするのかな」と問いかけると、

「一定のリズムで話しているから聞き取りやすい」「速報のときは、気になるように大きな声で伝えている」

と子供たちが答えました。

先生が「そうだね、聞き取りやすい、はきはきとした声だね。じゃあ、大きな声で言うのはどうしてだろう?」とさらに尋ねると、

「大事なことだから目立たせたいんじゃないかな」という答えが返ってきました。

「コンビニ店員」の話では、

「語りかけるように話して、相手のリアクションを引き出している」という意見が出ました。

「学校の先生」については、二人の先生の名前があがりました。

大竹先生は「ていねいで細かく、面白いことも話してくれる」、

副校長先生は「大切なところを大きな声で伝えている」とのことでした。

こうして、みんなは「富士山の魅力を5年生にどうやって伝えたらよいか」を話し合っていたのです。

最後に大竹先生から、

「大竹先生も“大竹先生”という役になりきって、みんなの前に立っているんだよ。みんなも発表の役を演じるつもりでやってみよう。少しやりすぎるくらいがちょうどいいよ。身振り手振りも入れて、相手を惹きつけながら楽しんで発表してね。」

と、子供たちにエールを送りました。

発表のポイントを整理し、勇気をもらった6年2組の子供たちは、残り2回の練習に向けて気持ちを新たにしました。発表会が楽しみです。

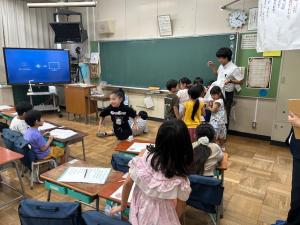

どんな身の守り方をするのかな

今日の5時間目は、1年生2クラスで研究授業が行われました。どちらのクラスの子供たちも、沢山の先生たちが観に来ても緊張せず、のびのび元気に国語の学習をしました。

校長日記 9月16日(火)

もう1番はできるよね

細野先生が壇上で話した言葉に、思わず「えっ?」という小さな声が出てしまいました。子供たちに投げかけたその言葉は、まだ3回目(オリエンテーションを考えると実質2回目)の練習の冒頭で発せられたのです。それにも関わらず、多くの子供たちが、「できるよ!」と、手を上げていたのにも驚きました。

「じゃあ、やってみようか?」ということで、さっそく音楽を鳴らして踊ってみました。すると、

全体で見れば、問題なく踊れていました。すごい!!

笑顔で楽しそうに踊る子供たちは、「ほらね!」という誇らしい顔をしていました。今日は2番も練習しました。これからもっともっと「かっこ良く」「大きく」そして「元気に」踊れるように、どんどん高めて行きます。ご家庭でも声掛けをお願いします。

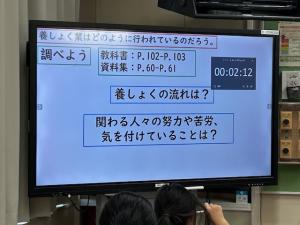

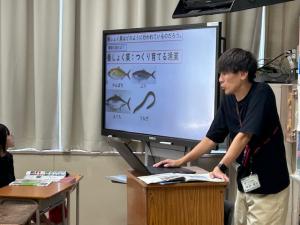

養殖業はどのように行われているのか

5年1組の今日の学習は養殖業についてでした。

以前お伝えしたように、5年生の学習は教科書や資料集を読み取り、自分たちの言葉でまとめるということを大切にしています。今日の1組も、「「養殖業」とは何だろうか?」ということを個々に調べ、全体でまとめていました。

無駄話なんて全くない。みんな資料を読み取ることに集中していました。

全体でのまとめでは、魚の写真が出た瞬間に、「カンパチ!」「ブリ!」「マグロ!」「うなぎ!」と声が上がっていました。今井先生が「なんで分かるの?」と聞くと、「だって、教科書に出ていたから」と、当たり前だというトーンでの回答。よく読めていました。

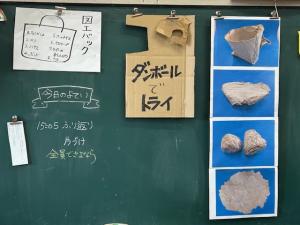

濡れたダンボールから何ができるのかな?

図工室を訪れると、5年生が濡れたダンボールを素材に、作品作りをしていました。

1つの素材を元に、それぞれの発想で素材を変化させ、オリジナルの作品を生み出す。それが平面の子もいれば、半立体の子も、立体の子も、素材の色で勝負する子もいれば、絵の具を活用する子もいる。無限の広がりを感じる空間でした。

跳び箱に挑戦!!

運動会前なので、運動会後に本格的に取り組む「跳び箱」のオリエンテーション的な授業を行っていました。

まずは準備運動で、馬跳びです。子供の頃、よくやっていたのを思い出しませんか?今はこんな遊びをしている子を見ることはありませんが、今の子供たちでもリズムよく跳べると気持ち良さそうでした。

高学年の跳び方は、開脚跳び、抱え込み跳びに加えて、台上前転、伸膝台上前転(、首はね跳び)です。子供たちそれぞれの身体能力に合わせて、挑戦します。

校長日記 9月12日(金)

狂言本公演

今日の3、4時間目は、先週ワークショップを行っていただいた「狂言」の本公演がありました。楽しいお芝居あり、お芝居への参加あり、質問タイムもたっぷりとって、とても楽しく貴重な時間を過ごすことができました。

ぶす(附子)

始めは主人の言いつけ通り、附子の入った入れ物を遠ざけていました。怖がっている様子がとても大げさで面白く、笑いを誘っていました。

附子を食べるということを言い出した時には、「えーっ」の声も。「ダメなことをしようとする」演者にみんな注目しました。いざ食べ始めると、あまりの美味しさにほころんだ笑顔とどんどん食べ進める様子に会場から笑いが起こりました。

柿山伏

まずは、大きな柿の木を想像するところから。「狂言は、そこにあるものを想像することがとても大切です。ここに大きな大きな柿の木があります。柿を取ろうとしても届かない大きな木ですよ。みんな想像できましたか?体育館の天井まで届く大きな木を想像できた?良いですね。」

柿を食べている山伏を見つけた柿の木の主と山伏のやりとりがとてもコミカルで、子供たちにもよく伝わってきました。

きのこ対人

最後は、代表の子供たちの登場です。キノコに扮した子供たちも舞台の上で楽しそうに演技をしていました。

校長日記 9月11日(木)

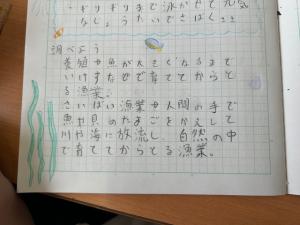

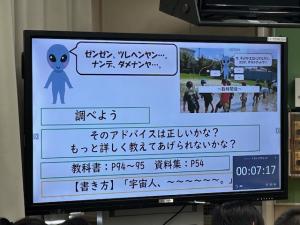

宇宙人に教えてあげよう!!

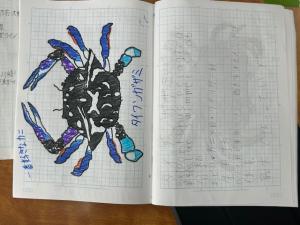

今日の5年2組は、魚の好きな宇宙人と一緒に勉強をしている水産業の授業でした。前回の授業を通してカツオがお気に入りになった宇宙人。今回は漁師さんからカンパチをプレゼントされ、その美味しさに感動。「じゃあ、カンパチはどうやって手に入れているのか、その方法を調べてみよう。」ということで、学習が始まりました。

「養殖って何?」正木先生から出た質問に、子供たちからの回答は、

・繁殖させること。魚を増やす。

・魚を泳がせて成長させる。

・ギリギリまで泳がせて、元気なところでさばく。そうするとおいしいから。

・卵を産ませて増やす。

みんな大まかなことは分かっていました。そこで、さらに詳しくなろうということで、教科書・資料集を通して調べ、ノートにまとめました。

調べてまとめたことは、隣の子と発表し合って確かめました。

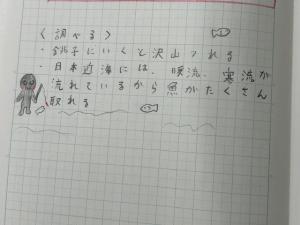

よくまとめられていたので、ノートも少しだけ紹介します。

調べた中で分かってきたのは、育てる漁業のこと。でも、育てるというのは簡単ではないということを正木先生から指摘されました。養殖でカンパチが大きくなるまで、1年半から2年。他の魚の栽培漁業でも、わざわざ3ヶ月から稚魚を世話してから放流する。なぜそんな手間をかけるのかを子供たちに投げかけました。すると・・・、

・特別なえさをあげておいしい魚を育てたいから。

・時間をかけた方がおいしくなるのではないか。

まずは、食の大国日本らしい答えが返ってきました。

・卵から育てれば、魚を絶滅させないで済むから。

・魚を増やして、多くの人が食べられるようにするため。

・捕れる魚の数を安定させ、計画的に捕るため。

その後に出てきたのは、魚を食べる日本の文化を大切にしていくという意見でした。

5年生の授業は見る度に、調べるときの集中力が高くなっているのを感じます。素敵なクラスになってきています。

どうやって身を守るのかな?

「「身を守るって」って、どんなこと?」そんな質問が、細野先生から出されました。

すると、パッと沢山の手が挙がり、その子供たちから、

「自分の体を守るってこと」「自分の頭を守るってこと」「自分の心臓を守るってこと」「自分の命を守るってこと」

と、普段から大切だよと言われている体の部分や命という言葉が出てきました。

そしてしばらくすると、ある子から、「自分の体を敵から守るってこと」という答えが返ってきました。これから読む話に直結する言葉がでたところで、細野先生から「みんなが考える敵って何だろう?」という次の質問が出されました。

子供たちからはパッと出てきたのは、「クマ!!」。確かにそうです。勝沼の端の方で発見されています。それに呼応するように、「イノシシ!!」。「不審者」「犯罪者」という意見も出てきました。

これはみんなの場合だけれど、これから読むお話しは「動物」の話だねということで、今日は動物クイズを行いました。

第1問 ダチョウはどうやって身を守るかな?

最初、「飛ぶ」「飛ぶ」「飛ぶ」という意見が3人。そして、「よける」「できるだけまるまる」「相手の動きに合わせる」という意見が・・・。誰かが気付いて、「走る」と発言をすると、その後はみんな「走る」。「超ダッシュ!」という意見もありました。

答えで「走る」が出ると、「ワーッ!!」と盛り上がり大喜び。

第2問 カクレクマノミ

「かくれる」「どこにかくれるのかな?」写真の後ろを指さして、「あそこ」「速く泳ぐ」「自分の家に隠れる」「海に生えている植物みたいなものに隠れる」いろいろな意見が出ていたところで、「イソギンチャクに隠れる」という意見が出ました。すると、その後はみんな「イソギンチャクに隠れる」。その中でも、「体がぬるぬるしていて、毒に強いから、イソギンチャクに守ってもらう」と、詳しく話す子もいました。「ニモ」で学んだのかな。

この後、カメやツノトカゲのクイズもあり、みんなたくさん答えていました。カメはサービス問題で、みんな大正解でした。そして最後のツノトカゲ。ハイレベル問題として出したのですが、なんと最初の方でズバリ正解の子がいて、その後の子供たちもその子に倣って大正解。とっても盛り上がりました。

音読はとっても元気な声で読むことができました。ご家庭での練習の成果が表れています。ぜひ、これからもよろしくお願いします。

校長日記 9月10日(水)

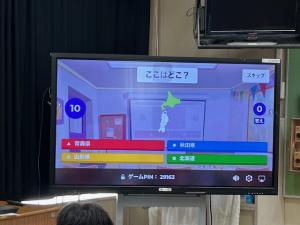

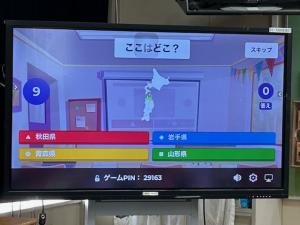

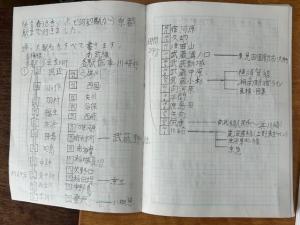

都道府県クイズ大会!!(in 北海道・東北編)

4年1組の教室にお邪魔すると、「カフート」というソフトを開いている最中でした。「これはまた何かクイズを作っているのかな?」と思って、近くの子供に聞いてみると、「今回は先生のクイズです。」と、教えてくれました。

みんながパスワードを入れてエントリーしたところで分かったのは、「都道府県のクイズをやるんだ!」ということでした。

第1問「ここはどこ?」

まずは北海道。みんな余裕の表情で答えていました。そして下に下がっていくと、次は「青森」でした。ここまではみんな余裕でクリア。

ここからです。保護者の皆さんは大丈夫でしょうか。秋田、山形、宮城、岩手、福島の順番で出されると、意外と間違いが多発。「あー、間違えた!」「これで良いのかな?」そんな声が周りから聞こえてきました。また、早く正確に答えると点数が上がり、その点数の順位が1問ごとに出ます。すると、「1位は誰?」「3位以内には入りたい!!」といった声も聞こえてきました。

北海道・東北編の今日の順位は、この3人。かわいいキャラが表彰を受けてくれました。次はいつやるのかな?これからもどんどんやっていくと思いますので、ぜひお家でもはっぱをかけてあげてください。

こんなものも作っています

6年1組の教室に入って行くと、みんなタブレットを開いて何やら制作中。一番後ろの子の画面を覗いてみると、学校での過ごし方について呼びかけるポスターを作っているところでした。「かわいい絵だね。どう作っているの?」と聞いてみると、「イラストのテンプレートがあるから、そこからもらって自分で加工しているんです。」と、教えてくれました。

この子たちも、インターネットで楽しい動画を見つけていました。それだけを聞くと、ただ遊んでいるように感じてしまうのですが、この動画を利用してクラスを明るく楽しくするために、話し合っているようでした。

こちらは、放送委員会のクイズを考えているようでした。お昼のテレビ放送かな?

代表委員会からの依頼で、広報ポスターを制作しているところです。以来内容は、

〇「職員室の入り方ルールについて」職員室に掲示する

〇「廊下歩行について」廊下に掲示する。

そういったものです。ポスター作製の注意点として、

「見やすく1年生にも読めるように」

「関係ないイラストを入れない。ごちゃごちゃしないように。」

などもあり、その依頼内容に沿ってポスターの紙面を工夫しているのが印象的でした。

隣で作っていたのは、こんな感じでした。秋らしい雰囲気のあるポスターですね。

世界バレー、見ましたか?

世界バレーの女子日本代表、惜しかったですね。選手のプレー一つ一つに感動しました。

その感動を胸にではありませんが、6年生の体育館体育は、「ソフトバレー」です。今日の3時間目、6年2組の授業を参観に行きました。「勝ち負けよりも、みんなで喜び合い、褒め合い、励まし合う。盛り上がったチームが一番!!」そんな雰囲気を感じさせる、楽しい試合を展開していました。

校長日記 9月9日(火)

練習スタート!!

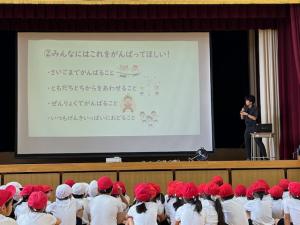

各クラスが4列に並び、これから始まる「運動会オリエンテーション」を待つ子供たち。

田中先生は、「このあと細野先生のお話が始まる前に、みんなに考えてほしいことがあります」と語りかけました。

それは、「どんな表情でダンスを踊るか」ということです。先生は「できるだけ楽しんで、笑顔で踊ってほしい」と、自身の経験も交えながら子供たちに伝えました。さらに、「ただし、楽しみすぎてふざけて迷惑をかけるのはダメですよ」と、大切な注意も添えました。

オリエンテーションの始まりです。

「運動会では、まず『徒競走』で50mを走ります。」

「それから、上の学年の子の中から応援団が選ばれて、みんなで応援合戦をします。」

「去年は四小のみんなで『大玉転がし』をしましたが、今年からは低学年全員で団体競技を行います。どんなことをするのかは、また今度のお楽しみです。」

「そしてもう一つ、今日から始まるのがダンスです。どんなダンスになるのか、楽しみですね。」

みんなに頑張ってほしいことも話をしました。

「最後まで頑張ること」「友達と力を合わせること」「全力で頑張ること」そして、「いつも元気いっぱいに踊ること」低学年のみんなには、特にこの「元気いっぱいに踊ること」を頑張ってほしいと思っています。

「みんな、練習は全部で20回あります。はじめは体育館で、踊りの基本をしっかり練習します。だんだん踊れるようになってきたら、次は校庭に出て、立つ場所や移動の仕方を練習します。そこまでできたら、さあ、いよいよリハーサル! そして本番を迎えますよ。」

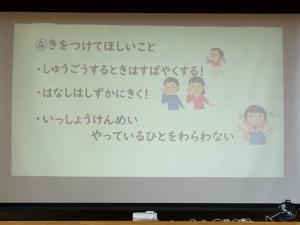

「練習を始める前に、みんなに守ってほしいことを話します。よく聞いてくださいね。

まず一つ目は『集合するときは素早く!』です。今日も始まる時間にきちんと集まることができましたね。『集合!』という号令がかかったら、気持ちを切り替えて、パッと集まれるようになってください。

二つ目は『話を静かに聞く』ことです。大事なお話をたくさんしますから、先生が話し始めたら、静かに前を向いて聞いてくださいね。

そして最後に、一番大事なことです。『一生懸命やっている人を笑わない』こと。誰でも一生懸命やっていても失敗することはあります。そんなときに笑ったりせず、助けてあげられる子になってください。いいですね。」

みんなで先生の手本のダンスを見ました。誰一人笑うことなく、真剣なまなざしで見つめていたのがとても印象的でした。子供たちの気持ちは、もうしっかり前を向いています。

ダンスができるように、みんなで広がり、準備体操。「さあ、やるぞ!!」というところで、私は出張になってしまいました。残念!!ぜひ、子供たちに感想を聞いてあげてください。

校長日記 9月8日(月)

月曜朝会がありました

今日の月曜朝会は、体育館で行いました。始業式でも書きましたが、今日は1年生2年生が早めに体育館に来たのですが、お兄さんお姉さんを待つまでの姿が素晴らしく、夏休み明け2週目もとても良い雰囲気でスタートすることができました。また、朝会では、ピアノコンクールやアルティメットの大会で素晴らしい成績を収めた子供たちの表彰を行い、みんなから大きな拍手をもらうことができました。これからもいろいろな大会があると思います。ぜひ、お知らせください。

【校長講話】

みなさん、おはようございます!

長い夏休みが終わり、学校が始まって1週間が経ちました。みんなの元気な顔が見られて、校長先生も、ここにいる先生方もとても嬉しいです。夏休みは、朝起きる時間がいつもより遅かったり、夜は遅くまで起きていたりと、生活のリズムが少し崩れた人もいるかもしれませんね。

でも、今週からは運動会の練習も始まります。運動会の練習をがんばるためには、毎日元気な体が必要です。そこで、2つの話をします。

まずは、「早寝、早起き、朝ごはん、元気なあいさつ」です。

朝、気持ちよく起きる。太陽の光を浴びる。しっかり朝ごはんを食べる。そして、元気に「おはよう」のあいさつをする。これだけで、体は「さあ、今日も一日がんばるぞ!」というスイッチが入ります。

「早寝、早起き、朝ごはん、元気なあいさつ」を毎日続けると、体がどんどん元気になって、授業にも集中できるようになります。そして、運動会でも力を発揮することができます。

そして、もう一つ大切にしてほしいことがあります。それは、「心の健康」です。

みんなの体と同じように、心も健康でいることが大切です。これから運動会の練習が始まると、うまくいかなかったり、友達とぶつかったりすることもあるかもしれません。そんな時は、「大丈夫だよ」と声をかけたり、一生懸命にがんばっている友達を「すごいね!」と認めたり、拍手を送ったりしてほしいのです。

友達が困っていたら、手伝ってあげる。失敗しても、笑わない。みんなで協力し合って、お互いの良いところをたくさん見つけてください。みんなで声をかけ合い、励まし合えば、クラスはもっともっと温かい場所になります。心も元気になって、自信を持つことができます。

「早寝、早起き、朝ごはん、元気なあいさつ、思いやりと協力」で、心も体も元気にしましょう。

この二つのことを大切にして、みんなで2学期も楽しい学校生活を送りましょう。

下水道キャラバンがやってきた

今日は、4年生の学習で、「下水道キャラバン」に来ていただき、水再生センターの仕組みや循環型社会、SDGSなどについて、映像や体験、クイズなどを通して楽しく学ぶことができました。

下水道に関する標語をみんなで考える場面では、「賞に選ばれると、さかなクンの特別講義に出ることもできるんだよ。」という言葉に、「えーっ!!」と声が上がりました。インターネットのホームページからも申し込むことができるということなので、ぜひお家でチャレンジをしてみてはいかがでしょうか。

注文の多い料理店

今日の5時間目は、5年生2クラスとも、「注文の多い料理店」の学習の1時間目でした。夏休み後半、担任二人で教室にこもって、「どんな授業にしようか」と念入りに相談しているのを目にしていたので、楽しみにしながら見に行きました。

【1組の授業の様子】

授業が始まると、おもむろに教室の電気を消し、声のトーンを落として話し始める今井先生。

「私は、夏に映画を観てきたのです。」「その映画が・・・」ネタバレを注意しながら、映画の解説をする先生の方に、みんなくぎ付けです。題名は伏せておきますが、ホラー系の映画です。怖かったところの話をすると、「嫌だ―。」という声も聞こえましたが、みんな夢中で話を聞いていました。突然「わっ!!」と叫んでみんながびっくりしたときも、とても楽しそうでした。終始「怖かった。」「怖いよ。」という話をして終わると、「では、注文の多い料理店を読んでみようか。」と、範読が始まりました。

こんな風に、これから学習を始める物語に興味を持たせたら、子供たちが前のめりに勉強するに違いない。そんな場面を見ることができました。

そして、2組の教室を見てみると、なんと、同じ授業をしていたではありませんか。2組も、ちょうど先生の語りの場面が終わったところでした。どちらのクラスも、範読をしっかりと聞き、物語に集中していました。下の写真は、二つのクラスの子供たちの初読の印象を、一人一人が磁石で表現した板書です。「注文の多い料理店」という物語は、幸か不幸か、明るいか暗いか。子供たちの印象で貼りました。

二つのクラスで、傾向が少し違いましたが、子供たちからは同じような意見が出ました。

〇心を痛めたためにくしゃくしゃになった顔だけが元の通りに戻らなかったから、不幸せだと思う。

〇生きて帰れたのだから幸せだと思う。

〇生きて帰れたけど、死にそうだったり泣いちゃったりしたから、不幸せで暗いと思う。

〇一番最後に顔が戻らなかったから、今後馬鹿にされて不幸になると思う。

〇最初から犬が死んでいるから、暗くて不幸。

〇明るい方向に2人が変換して考えていたから、明るいと思う。

みんないろいろな考えをもつことができました。今後がとても楽しみです。

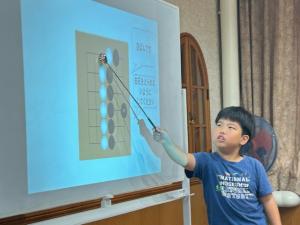

囲碁教室スタートです

1学期の復習をすると、みんなよく覚えていました。2学期はいよいよ大きな盤での囲碁に進むそうです。どこまでできるようになるか、楽しみです。

次回は9月22日になります。また、その日は取材が入る予定になっていますので、囲碁教室に参加しているご家庭は、明日配布するお手紙をよくお読みください。

校長日記 9月5日(金)

これから台風が

いつもより早く校長室に着くと、どんより雲が空を覆っていました。もちろん雨もしとしとと。

今朝は、セブンイレブンの前で登校の様子を見守りました。

7時の時点ではしとしと雨でしたが、だんだんと雨足も強くなり、子供たちが通る頃には本降りになってきました。そんな中でもさすが四小の子。明るく笑顔で挨拶をしてくれる子がたくさんいました。また、かわいいイラストの傘がとてもきれいで、華やいでいました。

狂言とは

今日の2、3、4時間目は、低中高学年ごとの狂言のワークショップがありました。

着物姿の男性が二人、子供たちに「狂言とは何か」について、楽しく解説をしてくれました。どんな話だったのか、低学年の時の様子を少し紹介させていただきます。

「狂言は古くから続いているお芝居なのですが、何年前からあると思いますか?」

「100年」ちらほら手が挙がりました。

「300年」手が挙がる子が増えました。

「700年」もっとたくさんの手が挙がりました。

「1億6000万年前」みんなざわざわしながら、一番たくさんの手が挙がりました。

手が挙がる度に、「300年前は、アメリカという国ができた時代だよ。」「1億6000万年前じゃあ、恐竜がいた時代だから、そんな昔ではないよね。」というその時代の解説も入れてくださいました。

結果は、700年前。1000年以上前にギリシャで始まった芝居があったそうですが、その芝居は今はもう続いていないということで、現存する「芝居」の中では、最古のものだそうです。それを聞いて、子供たちよりも私たち教員の方が、「なるほど」と首を縦に動かしていました。

まずは、「狂言」の話し方について。昔の言葉で話すセリフにみんな興味津々。でも、「何を言っているのだろう?」と、理解不能。そんな言葉を分かりやすく解説をしてくださいました。そしてそのまま流れるように、「ぼんさん」という芝居を披露。解説も付けながら進めていただいたので、とても面白く見ることができました。

次は、お辞儀の仕方でした。

「手で三角を作って」「背中を丸めないで背筋から頭まで、伸ばして」「お尻を上げて頭を下げすぎると、土下座になってしまうよ。みんなは悪いことをしているわけではないから、お尻を上げないようにね。」

最後は、立ち方でした。

「最初に、後ろ脚をペコリ。」「次は、左足を水平に」「そしてそのままスッと上に立つ」

バランスを崩したような立ち方を面白おかしく披露したり、立ち方の練習をわざとゆっくりにしたり、面白おかしく日本の所作を学ばせていただきました。

とても分かりやすく面白い1時間を通して、来週金曜日の本番がとても楽しみになりました。

校長日記 9月4日(木)

今日はあいにくの雨がぱらつくようなくもり空でした。でもそのかわり、2学期始まって初めて校庭で遊べる日となりました。中休みになると一目散に出ていく子供たち。やっぱり、外で遊ぶ子供たちの元気の姿って、良いですね。

おちゃらか ほい

音楽室の前まで来ると、子供たちの楽しそうな声が聞こえてきました。何をしているのだろうと、中に入って行くと、子供たちが向かい合って、手遊びをしているところでした。表題の手遊び歌、皆さんご存じのことと思いますが、私も子供の頃にしたことがあります。あとは、「アルプスいちまんじゃく」、「ちゃつぼ」などは今でもちょっとやってみれば思い出しそうです。単純だからこそ、だれでもできて、楽しめる。みんな笑顔があふれていました。

その次は、クラスみんなで一つの円を作って丸くなりました。それから大野木先生が取り出したのは、メトロノーム。メトロノームの音に合わせて、2回たたいて、次の人に回すというゲームでした。

始めは、2回手をたたいて、次は少し速くして2回、3回目は頭の上で、4回目以降は好きな音の出し方で。子供たちもだんだんと上手になり、最後は自分たちでいろいろなたたき方を工夫して楽しんでいました。

円の学習

3年生の教室を覗いてみると、算数の授業で「円」について勉強をしていました。2つの教室では、全く違う角度から、園について学んでいましたので、ちょっと紹介します。

スズランテープの先にチョークを付けて、グループで円を描くことに挑戦!!円の中心をしっかり押さえること、テープをピンと張ったまま回すこと、声を掛け合い、協力しながら描きました。スズランテープがぴんと張っていなかったり、中心点がずれてしまったり、苦労をしながらきれいな円を描くのに大切ないろいろなことを感じていました。

一方もう一つのクラスでは、身近にある「円」をみんなで挙げていました。

「時計!」「給食当番の表」「テレビのボタン」「天井に着いている防犯カメラのようなもの」「名前の磁石」「扇風機」

これら以外にもたくさんのものが上がり、自分たちの身近には「円」がたくさん使われているのを確認できました。「そんな「円」の学習だから、がんばろう!!」という気持ちにつながったかな?

ことわざ 故事成語

「自分の気に入ったことわざや故事成語を探そう!!」ということで、本やインターネットを使って自分のお気に入り探しをしていたのは、4年生でした。

みなさんはどんなことわざや故事成語が好きですか?せっかくの学習の機会です。ぜひ、食卓の話題に乗せてみてください。

涼しさの演出2

校長日記 9月3日(水)

こよみの上では、「秋」そして月に猛暑は関係ありません

ということで、つくし4組さんでは、秋の作品作りをしていました。

なかなか凝った作品で、みんなで動画を観ながら作っていました。

こんな風流な過ごし方を、子供の頃はしていたのを覚えています。母と一緒に団子を作り、縁側で満月を見ながら食べたのは良い思い出です。あの頃は、十五夜の頃の夕方は少し肌寒く、季節の移り変わりを感じたものです。

※昨年の十五夜は9月17日でしたが、今年の十五夜は10月6日だそうです。きっとその頃には、過ごしやすくなっているのでしょう。

校長先生、見て見て!!

こんな言葉を聞くと、とても嬉しくなってしまいます。そして、低学年であればあるほど、そんな言葉をかけてくれる率が上がります。今日は、つくし組の低学年さんの図工の時間にお邪魔しました。

「ぼくも作る」「わたしも作りたい」藤村先生の周りに集まってきたのは、紙飛行機を作りたい子供たち。とっても上手に作っていた男の子の紙飛行機を見て、自分でも作ってみたいという声が上がり、藤村先生におねだりしていました。よく飛ぶように、みんな真剣につくっていました。

粘土細工に夢中!!青い盤の上には物語があり、「これは〇〇だよ」とその物語の登場人物(動物)たちを教えてくれました。どんどん広がる世界は、とても楽しそうでした。

始めは折った折り紙にはさみを入れて、模様を作ったのでしょう。ビニール袋に入れて、空いているところに色を塗ったらステンドグラスの出来上がり。窓に貼るととても美しい作品ができました。

宇宙人に教えてあげよう!!

「5年2組の社会科の授業を参観しよう!」と思って入って行くと、黒板には変な言葉が書いてありました。

「宇宙人が魚を捕るために、なんてアドバイスをする?」

そしてその下に書いてある子供たちの言葉は、

・無人島に行ってこい! ・水族館に行け! ・もっときれいな水! ・渓流に行ってこい! ・朝か夜に行け! ・海か川に行け! ・黒潮とかがぶつかるところに行け! ・びわこ行け!

きっとその後に、「そんなアドバイスでは魚は捕れないよね。もっと良いアドバイスを考えよう。」ということで、子供たちが調べ学習を始めたのでしょう。

私が子供たちの周りをまわっていくと、どの子も教科書や資料集とにらめっこ。集中してそのアドバイスを考えていました。その調べていく中で、寒流(千島海流・リマン海流)や暖流(黒潮・対馬海流)、潮目、大陸棚などの言葉を知り、魚がどんなところに生息しているかを発見し、自分たちの言葉でまとめていました。1学期からこの形式を取り入れていることで、調べている姿やまとめの言葉から、教科書や資料集を読み取る力が高まっているのを感じました。

こんなことを学んだよ

6年2組の教室では、夏休みに取り組んだ「自主学習」について、一人一人が話をしていました。中には、人体について調べてまとめてきた子がいたり、甲子園での日大三高のことについて話をする子がいたり、様々でした。その発表の中でとても素敵だなと思ったのが、子供たちの話す姿と聞く姿でした。話している子供たちはどの子も笑顔があり、自分の取り組んだことをしっかりと伝えていました。また、聞く側は決して否定したり、上げ足を取ったりせず、それでいて話しやすいように相槌の言葉を入れてあげながら、和やかな雰囲気で会を進行できるようにしていました。2学期のスタートをとてもうまく切ることができたのを感じました。

終わったところで、作品を見せてくれた子供たちもいました。

涼しさを演出

図工の作品が校舎内に涼しさを運んでくれています。廊下のあちこちに展示してありますので、学校にお寄りの際はぜひ探してみてください。

校長日記 9月2日(火)

暑い!!

今日の朝の散歩は、多摩団地へ!!

長い道のりを背中に太陽の熱を感じながら歩きました。手に持って出た500mlのペットボトルは多摩団地の頂上に着いた時には、すでに三分の一ほどに。本当に暑かったです。でも、頂上で出会った子供たちは、元気に朝の挨拶をして出発!!太陽を正面に受けながら、しっかり歩いていました。本当にすごいです。感じたことは、帽子と水筒の必要性です。子供たちの安全のために、帽子をかぶらせ、水筒を持たせていただくようお願いします。

先月の26日(火)に、虎柏神社のお殿入祭に参加させていただきました。歴史のある祭礼に参加させていただくのはとても貴重な体験であり、不思議な体験でもありました。祭礼参加を通して、地域の方々が伝統を守り、この地を大切に思っているのをひしひしと感じることができました。上の写真の田んぼは、時折紹介させていただく豊田さんのお宅の田んぼです。この田んぼで採れた藁が、虎柏神社の奉納相撲で使われる土俵の俵になるそうです。

田んぼのわきのため池では、鯉が悠々と泳いでいました。朝からとても暑かったので、涼しそうでうらやましくなってしまいました。

あるけ あるけ

どこどん どこん あるけ あるけ ・・・・・

1年生2学期のスタートは、「あるけ あるけ」という詩からです。リズム感のある、読むだけで元気になれそうな詩です。挿絵では、様々な人種の子供や車いすの子供が描かれ、みんなが前を向いて進んでほしいという願いが込められているのを感じました。

子供たちからも、

「歩いている子供の絵と一緒に、地球が書いてあるよ。」

「足音が太鼓の音になっているんだね。」

「地球の裏で誰かがたたいているっていうことは、地球の裏でも歩いているんだね。」

「きっと、地球は丸いから太鼓みたいに見えたんじゃないかな。」

「『どこどん どこどん あるけ あるけ』が繰り返されているよ。」

そんな声が上がり、細野先生との会話の中で、詩のメッセージに迫っていきました。

テープ図に表そう

2年2組の教室を覗いてみると、「テープ図」を活用した授業でした。

算数の学習では、計算の式を立てるために、問題を図に表して考えることがあります。今日はまず、自分たちが説いた文章題をテープ図に表すことからスタートしました。

「計算したら全部で26だったんだね。だから、全部の長さが26こ」

「てっぺいくんが12個持っていたから、青い部分は12こ」

「なおみさんが14個持っていたから、赤い部分は14こ」

初めて書くテープ図に苦戦しながらも、図の書き方を学ぶことができました。

書き終えた後は、テープ図が書いてある文章問題に挑戦。テープ図の全体が分からないときはたし算。全体が分かっていて、片方が分からないときは、ひき算。文章から式を立てることが難しい子には、テープ図をもとに一緒に考えると、スムーズに立てることができていました。

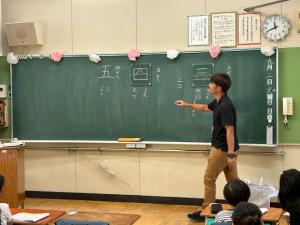

漢字が始まりました!!

1年1組の教室に入っていくと、「三」「四」「五」の三つの漢字が黒板に書かれていました。

黒板を見た瞬間に、今朝1年生の男の子と一緒に登校しているとき、「ぼく漢字知ってるんだよ!」と嬉しそうに教えてくれたということを思い出しました。

「位置は1画、二は2画、三は3画なのに、四は5画で五は4画。なんか難しいね。」担任の田中先生はそんなことを話しながら、子供たちが漢字に興味を持てるようにゆっくり進めていました。

1年生の保護者のみなさん、書き順には厳しく、ていねいに書けたときには大いに褒め、漢字が大好きになるようにご協力お願いします。

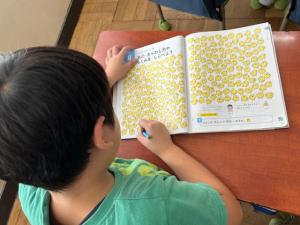

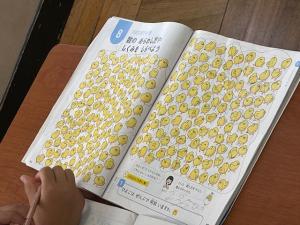

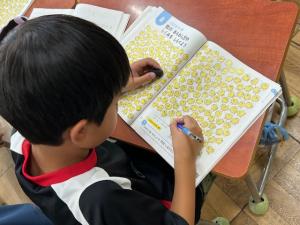

ひよこは何羽?

2年1組の算数は、1000より小さい数の学習の1時間目でした。

教科書に書かれている無数のひよこのイラスト。これを「10羽ずつに分けて、数えてみよう!」ということで、こどもたちが挑戦しました。

途中、半数以上の子が脱落しそうになったところで、角田先生の助け舟.

「ひよこに印をつけながら10羽数えて、それから囲むと良いよ。」

アドバイスを聞いて息を吹き返した子供たち。

大正解!!という子はそんなに多くありませんでしたが、みんなよく頑張りました。バラバラのひよこを数えることを通して、並べたりまとめたりして表すことの良さも感じることができた1時間でした。

校長日記 9月1日(月) 2学期スタートです!!

8時30分 体育館に入っていくと、5分前だというのに全クラスが揃い、座っていました。夏休みの間ひっそりと静まり返っていた体育館が、明るく生き生きとした空間に変わっていました。いよいよ始まりです。

前方の方に歩いて行くと、校舎側の端に5年生の女子2人が姿勢よく体育座りをしていました。「校長先生の今日の話は短めにするから、たくさん話して良いよ。」と、軽く声を掛けると、緊張がほぐれたのか、笑顔で「校長先生こそ、たくさん話してください。」と、返ってきました。そのまましばらく話していると、チャイムが鳴りました。

チャイムの音が終わると、体育館中が静まり返りました。副校長先生の声が静寂を破りました。「みんなとても立派です。チャイムが鳴ってしっかりと切り替えられましたね。」子供たちの姿に2学期のスタートがとても楽しみになりました。

8時35分、「ただ今より、令和7年度、青梅市立第四小学校二学期始業式を始めます」

校長の話では、まず「夏休みの嬉しかったこと」について2つ話をしました。

一つ目は、メダカの卵がたくさん孵ったことです。50匹以上のメダカが孵り、これまでの水槽では足りず、大きな水槽を足すことになってしまいました。でも、みんな元気に泳いでいます。

2つ目は、知り合いの方から「書」をいただいたことです。

「南+しんにょう」と書いてあります。何と読むか分かりますか?

「あっぱれ」と読むのだそうです。その方がおっしゃるには、南(良い・めでたい方向)に向かって歩いて行くということから、「すぐれている、立派だ」という意味に転じたそうです。四小の子供たちが、自分たちの可能性を最大限に伸ばし、夢や希望をもってほしいという願いを込めて書いていただきました。とても素敵な字だと感じています。

2つの話の次に、2学期の行事についても触れました。2学期には、大きな行事が二つあります。その一つは、10月中頃に行われる運動会です。保護者や地域の方々に、これまで取り組んできた成果と、一生懸命頑張る姿を見ていただきます。2学期が始まるとすぐに運動会モードになります。もう一つは、11月末の研究発表会です。ここには、青梅市内の先生方が勢ぞろいします。そして、その方々に四小の子供たちが生き生きと学習している様子を見ていただきます。日頃から、「四小の子供たちは素敵な子供ばかりです。」と話しているところですが、実際に見ていただける機会が来ます。発表会に向けて、子供たちと授業を作っていきたいと思います。

今学期もよろしくお願いします。

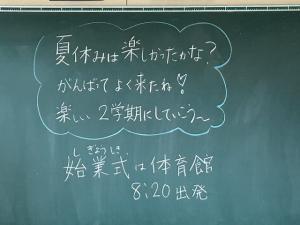

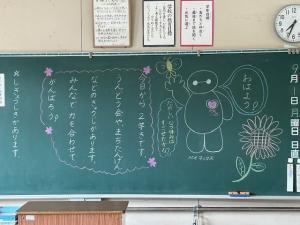

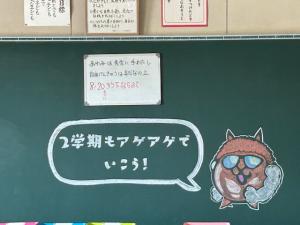

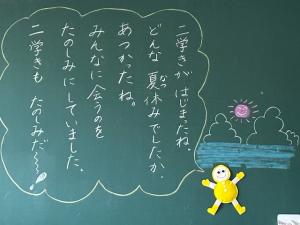

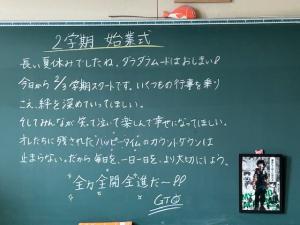

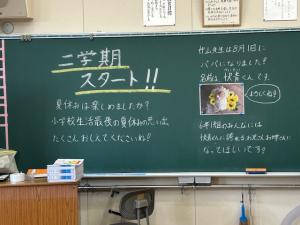

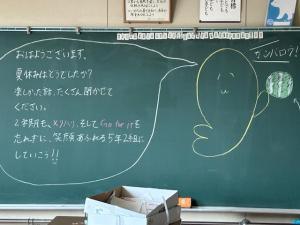

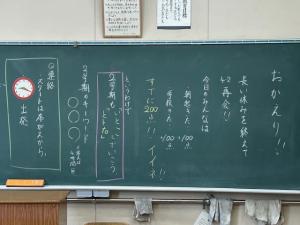

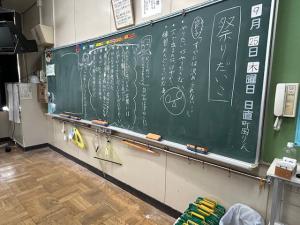

「2学期スタートの黒板を少し載せます」