本文

校長日記10月(R7)

校長日記 10月31日(金)

全員の心をひとつに

音楽室に足を踏み入れた瞬間、ふわりと温度が上がったような空気を感じました。いつもと同じ広さのはずなのに、そこにはいつもの倍の子供たちが集まっていたのです。立っているだけで空間がぎゅっと縮まったように思えました。緊張と期待が混ざった、特別な空気です。

最初に、音楽会での合唱の並び方を確認しました。

「狭いけれど、もう少し詰めて並んでみよう。」

「本番はもっと広い会場だから、今日はこの形でいこう。」

音楽会本番の配置が固まると、歌いやすい位置に移動して、いよいよ合唱です。

歌い始めてみると、ある程度まとまりがあり、一曲通すことができました。ただ、初めての合同練習とあって、子供たちの心にまだ遠慮がありました。強弱の付け方も、表情の付け方も、普段クラスで磨いてきたものに比べると控えめです。

しかし、これからの練習を通して、クラスという壁が取り払われたら、みんなの歌声は一気に大きく羽ばたくはずだという期待感も感じることができました。まだまだ伸びしろがある。今の段階でこれだけ歌えるのなら、十分です。

次は合奏の時間です。

「最近、子供たちが自主練をとても頑張っているんです。」

そう嬉しそうに語る先生の言葉を、耳にしてきました。

昨日はさらに、「リズム隊が1組・2組合同で自主練をしていて、それが本当に息ぴったりで…。驚くほど成長していますよ。」そんな報告を聞き、職員室で盛り上がっていました。期待は高まるばかりです。

大野木先生のバチが、カチッ、カチッ、と会場にリズムを刻みます。

その合図でアコーディオンが柔らかく響き、曲が始まりました。しばらく演奏が続き、一度音が止む・・・そして、リズム隊の出番です。

その瞬間、リズム隊の子供たちの「待っていたんだ!」という心が音に乗って伝わってきました。息の合った力強いリズムが響きわたり、その拍に乗せて、リコーダーや鍵盤ハーモニカの子供たちが一斉に手拍子を合わせます。

初めて合同で合わせると、たいてい各クラスのクセが出てバラバラになるものです。

けれど、今回は違いました。

——驚くほど揃っている。

——音がひとつになっている。

——心が同じ方向を向いている。

それは「大野木マジック」なのでしょうか。それとも、運動会で培った「仲間と息を合わせる心」が、次の舞台にも生かされているのでしょうか。きっと、そのどちらもなのでしょう。

私は端の方で聴きながら、少し胸が熱くなりました。

真剣に音と向き合う姿。

仲間の音を聴き分けようとする姿。

そして、そこに少しだけ混じる“楽しさ”の色。

私は何もしていないのに、気が付けば、ほんの少し目頭が熱くなっていました。

この子たちは、本番で必ずもう一段、いや二段も上の世界を見せてくれるはずです。

音楽会が、今から心の底から楽しみになりました。

校長日記 10月30日(木)

四小国会、決選投票!!

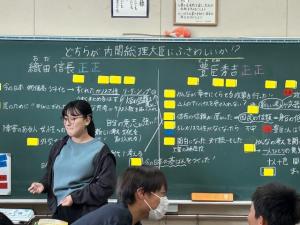

黒板には、「どちらが内閣総理大臣にふさわしいのか!?」の言葉と共に、二人の名前が書かれていました。

「織田信長」「豊臣秀吉」

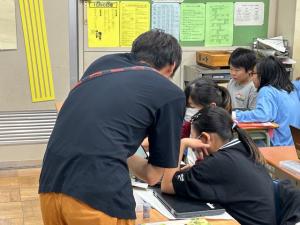

ただならぬ雰囲気の中、大竹先生から、

「今日、気を付けた方が良いことはあるかな?」

という質問が発せられました。

すると、

「一人一回は発言した方が良いと思う」

「『えー、それは違うよ』などの批判はしない方が良いと思う」

という意見が出され、相手の意見を受け止めたうえで自分の考えを述べること、そしてみんなが意見を言いやすい雰囲気を作り、活発な議論につなげることが確認されました。

さあ、誰から発言するのでしょうか。

静まり返った教室で、真っ先に立ち上がった子の発言は、

「私は織田信長が良いと思います。なぜなら、今は物価高や少子高齢化など大変な状況です。織田信長の優れたカリスマ性や先進性、リーダーシップがあれば、内閣をまとめ、政治を進めてくれると思います。」

と、よく通る声で、切れ味のある言葉でした。その迫力に気圧されたのか、次の手がなかなか上がりません。「豊臣派からも意見が必要では?」というざわざわが起こる中、次に立ち上がった子は、

「私も織田信長が良いと思います。織田信長は、民のためになる改革をした人だからです。楽市楽座では商人が活躍しました。キリスト教を受け入れる柔軟さもありました。そのような人が総理大臣に向いていると思います。」

ここで、満を持して豊臣秀吉派の意見が登場します。

「私は豊臣秀吉が良いと思います。刀狩や太閤検地など、豊臣秀吉の政策には、みんなが平和に暮らせる工夫があると思います。大阪城を建てたり、天下統一をしたのも豊臣秀吉だからです。」

「織田信長への反論があります。織田信長は、人のアドバイスに耳を貸さない面があります。新しいことばかりでは良くないと思います。」

「豊臣秀吉は、信長の家臣として信頼の厚い人です。きっと国民からも信頼されるはずです。」

さらに反論が続きます。

「織田信長はカリスマ性があると言われますが、そのカリスマ性が失われたら国が不安定になってしまうと思います。みんなが納得する政治をした豊臣秀吉の方が良いと思います。」

今度は織田信長側からの反論です。

「織田信長は身分にとらわれずに家臣を選び、家臣からの信頼も厚かった。もし信長がいなくなっても、家臣がしっかりと後を継いでいくと思います。」

「豊臣秀吉は、家臣を後継者にしませんでした。豊臣秀吉が亡くなったら終わってしまいます。」

―――

熱い議論はまだまだ続きましたが、長くなるのでここまでにしておきます。

いよいよ決選投票です。

みんなが入れた投票用紙を、大竹先生が一票一票読み上げていきます。

「豊臣秀吉」「豊臣秀吉」「織田信長」……。

ラスト5枚の時点で同数。

いよいよラスト1票というところで同数。

そして最後の一票は……

「豊臣秀吉!!」

わー、わー、わーーーーー!!

教室は一斉に歓声と拍手に包まれました。

まとめでは、「どちらが選ばれても、きっとみんなのことを考えてくれる素敵な未来が来そうだね」という話でまとまりました。この学習を通して、「どんなリーダーが日本に必要なのか」、現代の政治にも目を向けることができた子供たちでした。

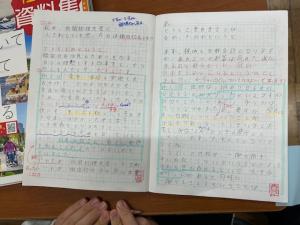

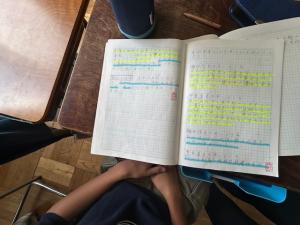

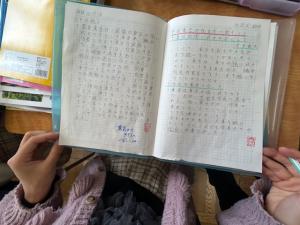

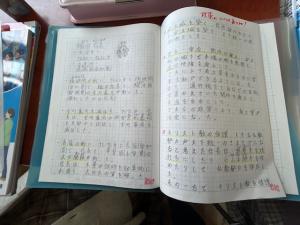

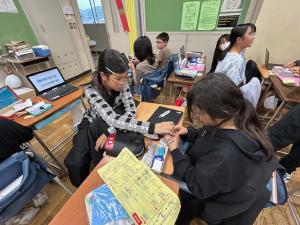

皆の自主学習ノートには、事前の調べ学習がこんなにいっぱい書かれていました。

校長日記 10月29日水)

たくさん入っていました

なんと今朝、ふわふわボックスが置いてある長机を見ると、用意していたカードが1枚も残っていませんでした。「もしかしたら…」と思い、ボックスの中をそっと覗いてみると、たくさんのカードが入っていました。取り出して数えてみると、なんと130枚ちょうど!

昨日1日で、これほどたくさんのカードを書いてくれた子供たちがいたことに、とても嬉しくなりました。

その中から、特に素敵だなと思ったカードを10枚、ご紹介します。

・〇〇さん いつも話し始めたら止まらない!!気が合う!?

・四小のみなさん いつも私たちをかわいがってくれて、ありがとうございます。1年

・〇〇さん 同じスポーツ実行委員会で運動会の振り付けを一緒に決めました。そのとき、「こうしたらいいんじゃない?」と、アドバイスをもらえてうれしかったです。ダンスリーダーだけの振り付けもとても上手で凄いなと思いました。

・〇〇さん 〇〇さんはいつも優しくて、励ましてくれるのがいつもありがたいです。次は僕がはげませたら嬉しいです。

・〇〇さん 僕は応援団長でした。〇〇さんは副団長で声が出ない時や僕がいないときにみんなを引っ張ってくれました。

・〇〇さん いつも優しくしてくれて、朝教室に来た時に一番に僕のところに来てくれて、少しほっこりした気分になります。

・〇〇さん 〇〇は、全部のことにていねいで、すごいと思ったよ!たくさん遊んでくれて、ありがとう!これからもよろしくね。アイラブユー 大好き

・〇〇さん ぼくは〇〇さんに助けられました。学校の階段で転んでひざから血が出た時にやさしく接してくれて嬉しかったです。

・〇〇さん あなたは毎日私に話しかけてくれますよね。昔ひとりだった私の友達になってくれましたよね。今では一番の親友です。これからもよろしくお願いします。

・〇〇さん うんていができない私に、やり方を教えてくれたから

音楽会まであと1ヶ月!!

今日は、6年2組の音楽の時間にお邪魔しました。

「今日は、これまでより速くして、〇〇にするよ。」

大野木先生からそんな言葉が聞こえてきました。これまで練習してきた速さから一段アップする。その言葉を聴いた子供たちは臆するどころか、やる気いっぱいの顔で応えていました。

いざ始まってみると、「おっ、できる!!」そう思わせる演奏を響かせてくれました。大野木先生の顔も、真剣な中にも手ごたえを感じているように見えました。

そして最後、「あれっ?」という表情の大野木先生。そして周りの子供たちも同様の顔。最後の最後で、終わり方が間違ってしまったようでした・・・。

でも、それもご愛嬌という程度。確かに手ごたえをつかめた時間となりました。

いよいよ金曜日からは学年同道での練習がスタートします。

頑張れ6年生!!

校長日記 10月28日(火)

朝の読み聞かせ

読書週間恒例の朝の読み聞かせがありました。図書ボランティアの皆様、ありがとうございます。

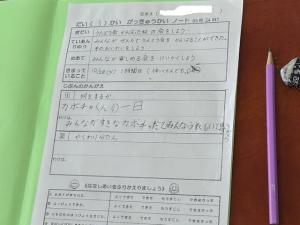

ふわふわボックススタート

今週から「ふわふわボックス」がスタートしました。

「今回はどうなるかな?」という先週の心配をよそに、なんと月曜日と火曜日の2日間で、203枚ものカードがボックスの中に入っていました。

書かれている内容はさまざまです。具体的な出来事を書いたものもあれば、「かっこいい」「かわいい」「頭がいい」などの一言だけのものもあります。

大切にしたいのは、「カードを書くまでの、友達のことを前向きに考える時間」です。ですから、内容はどんなものでも大歓迎です。

今回は11月の第1週まで続ける予定です。ご家庭でもぜひ、「〇〇ちゃんって素敵だよね」などと、友達のいいところを話題にしていただけたら嬉しいです。

そして、月曜日と火曜日の2日間でたまったカードを取り出してみると――。

一番下に眠っていたのは、なんと……!

仕込みでも何でもないのですが、1年生の子が私のことを書いてくれていたのです。

これまでも、何枚か私のことを書いてくれる子はいたのですが、こんな形で出てくるのは初めて。

思わず笑顔になってしまいました。

やっぱり、書いてもらえるというのは、嬉しいものですね。

そこの方に残っていたものを紹介します。

・校長先生 いつもありがとう。だいすきだよ。

・〇〇さん 面白くて、頭が良くて、裁縫が少しできる。

・〇〇さん いつも仲良くしてくれる。

・大竹先生 いつもお兄ちゃんのことを見てくれてありがとう。

・〇〇さん 遊んでくれたりしてありがとう。大好き。

・お楽しみ係の皆さん ハロウィンパーティーや、それについての会議など、頑張ってやっていて、すごいなと思いました。

・〇〇さん アルテがんばろ!!クリスマスカップ出てね。大好きよ。

・〇〇さん またロブロしよ クリスマスカップも アルテがんばろ いつもありがとう

・〇〇さん アルティがんばろ 大好き

・〇〇さん いつもあそんでくれてありがとう

・校長先生 いつもみんなのことを見守ってくれてありがとうございます。

・今井先生 漢字の授業が楽しいです。

・今井先生 授業の時、ノートとってるときにしてくれる話が毎回すごく面白いです!ノートを取るのがはかどります!

・細野先生 いつも中休みに遊んでくれてありがとう

・田中先生 いつも授業を教えてくれてありがとうございます

・〇〇さん いつもがんばっていてすごい!全力〇〇さんを尊敬します!優しくて大好き!

・〇〇さん いつも笑顔

・〇〇さん 楽しくお話をしてくれるから

・〇〇さん いつもやさしいし、笑顔で一緒にいて楽しいから!

・〇〇さん 委員会の仕事をさぼらずしっかりできていて、百人一首強い

・〇〇さん いつも縦割り班遊びで優しくしてくれていいです

・〇〇さん 仲良しチームを全体やめないよ。すき

・〇〇さん 6年生で学年が違うけど、会うと必ず話しかけてくれる。

・副校長先生 いつもみんなと学校を守ってくれてありがとうございます。

・〇〇さん いつも一緒にいてくれて、優しい。

・〇〇くん いつも遊んでくれてありがとう。大好き

・〇〇ちゃん 大好き。好きなものは?

・〇〇さん 大好きだよ。 いつも遊んでくれてありがとう。

・〇〇さん いつも元気で笑顔が素敵。可愛い。

・〇〇さん 大好き 中休みに遊ぼうね

・〇〇さん いつも元気で可愛い

・〇〇くん いつも遊んでくれてありがとう

・〇〇さん いつもありがと また今度遊ぼ 大好き

・〇〇さん おもしろすんぎ(笑) またゲームしよ

・〇〇さん アルテがんばろ またロブロしよーね

・〇〇さん ハロウィンのグループ決めのとき、さそってくれた

・〇〇さん かわいい

・正木先生 おもしろい!です

・〇〇さん 声でかい!!元気!!またロブロしよーう

・〇〇さん ピアノもうまいし、あたまがいい。

校長日記 10月27日(月)

読書週間

今日の朝の集会は、読書集会でした。図書委員の子が放送室から全校に向けて、「読書週間にはこんなことをやります」と、話をしてくれました。ぜひ、「読書の秋」をご家庭でも盛り上げてください。

先生たちも本の紹介!!

今回は私のところには取材に来てくれなかったので、ここで紹介。

「チョコレート戦争」ケーキ好きな先生と子供たちvs町の有名ケーキ屋さんのお話しです。

「十二番目の天使」野球少年とコーチ、そしてチームメイトのお話しです。

青梅大祭ってどんなものかな

今日の3時間目は4年1組、4時間目は4年2組に、ゲストティーチャーが来てくださいました。お越しいただいたのは、青梅市民センターの所長である木村さんです。お話を伺うと、なんと根ヶ布にお住まいで、しかも四小の卒業生とのこと。「同じ四小の先輩なんだ!」と思うと、なんだか嬉しい気持ちになりました。

さて、今回子供たちと一緒に学んだテーマは「青梅大祭」です。4年生では、社会科の学習を広げる形で、総合的な学習の時間に「青梅大祭」について調べ学習を進めています。10月に入って調べが深まってきた今、子供たちの中には「もっと知りたい」「ここはどうなっているんだろう」という疑問が出てきていました。そこで、実際に大祭に関わりの深い方から直接お話を伺いたい、ということで今回来ていただきました。

【今日の授業での一場面をご紹介します】

〇「青梅大祭に行ったことのない人はいるかな?」という問いかけに、手が上がった子は一人もいませんでした。「みんな経験しているんだね。」と所長さんもにこやかに話されていました。

〇「では、青梅大祭はいつ頃から始まったか知っていますか?」という問いには、ある男の子がすぐに、「1513年から」と答えていました。

「その通り!住吉神社が改修されたことをお祝いして始まったのが、大祭のはじまりなんだよ。」

「住吉神社を守る五つの町、住江町・本町・仲町・上町・森下町が中心となって行われたんだそうです。」

このように、子供たちが調べてきたことを確かめながら、さらに深いお話を聞くことができました。

また、山車の台数や、形の変遷、「屋台」ではなく「露店」と呼ぶ理由など、大祭に関わられてきた方ならではの視点で、たくさんのお話を聞くことができました。

中でも子供たちというより私が特に興味をもったのは、大祭のクライマックスともいえる「山車が集まる場所」についてのお話です。

「西の四町が駅前に集まるのは、勝沼・西分・住江・仲町。」

「たまぐ〜前に集まる七町は、森下・滝ノ上・西分・住江・本町・上町・仲町。」

と話されると、「お祭りのあの場面だ!」と、自然と情景が浮かんできました。

今回は第1回目の学習でした。木村さんには11月にも、続きをお話しいただく予定です。

ぜひ、ご家庭でも「青梅大祭」の思い出や、「うちの町はどこかな?」など、話題にしていただけると嬉しいです。

校庭の樹木が選定されました

四章の校庭のシンボルツリー3本。

業者の方によって、きれいに剪定をしていただきました。

五小メダル

「校長先生、五小メダルを作ったのだけれど」

校長室に向かって話しかけてくれた6年生。今の6年生の図工は、「鉄やアルミニウム」を細工する学習です。そこで、切れ端を集めて、こんなメダルを作ったのだけれどと、持ってきてくれたのが下の写真です。ジュースのアルミ缶を切って、張り合わせて作っているのですね。ここからさらに叩いたり磨いたりすると、きっと輝くメダルになるはずです。ありがとう。

校長日記 10月24日(金)

今日は、1時間目に6年生の、2時間目に2年生の算数の授業を行いました。昔取った杵柄という言葉だけでは通用しないと考え、現在のICT化に少しは追いつこうと頑張ってみました。

2年生ではデジタル教科書を、6年生ではプレゼンテーションを活用。

とても楽しく授業を行えたと思っています。

ただし、やっぱり今も昔も大切なことは一緒。

2年生のかけ算は、なんと言っても小学校の算数の要。そして、「九九」を覚えるのが大きな山です。今日の授業の中で、子供たちに「九九を覚え始めている子はいる?」と聞いたところ、半分近くの子の手が上がりました。九九表はきっと100円ショップでも売っています。ネットで探しても良いと思います。両方とも難しければ、「校長先生、九九表ちょうだい!」と言っていただいても大丈夫!!家じゅういたるところに貼って、集中して覚えさせましょう!!

6年生の比の学習では、約数(約分)・倍数がとても大切です。復習を!!

図工の時間

今日は5年1組の子供たちが創作活動に精を出していました。

砂に水ノリを混ぜて、板に付けていたところまでは知っていたので、そこからどうなっているのかを楽しみに入って行くと、はじめに見えたのは下の絵。「あっ、これは海に浮かぶ島を想像したのだな」と思って聞いてみると、やっぱりそうでした。「でも、それだけではないような・・・」という思いで、今井先生に聞いてみると、「今回は何かのモノを表すのではないのです。それを見て思い浮かんだイメージ?というようなものを表現してほしいって伝えています。」というようなことを話してくれました。

「これはきっと・・・」と思って聞いてみると、やはり「クジラ」でした。この迫力は、海から顔を出した瞬間のようです。すごい!!でもきっと、それだけではないのでしょう。

「これは何を表現しているの?」と聞いてみると、「情熱です」「熱さを表現しています」と、教えてくれました。見ているだけで、何者かが動き出しそうな、オーラが放出されそうな・・・。

一人一人が思いを持ち、作品作りに邁進している姿は、完璧に芸術家。面白い作品がいっぱい創作されていました。

きずな

「まだ、音楽会で歌う合唱曲を聴いていないな。」と思い、4時間目は音楽室へ。6年1組がちょうど「合唱の練習」をしているところでした。

「この声だと、大野木先生一人の方が大きいよ。」そんな言葉が先生から聞こえてきました。合奏の方は早めにスタートしていますが、合唱の方は歌詞やソプラノ・アルトの音程を一通り覚えた段階。ここから徐々に仕上げていきます。聞いていると、子供たちの年代に合った、とても素敵な歌詞でした。あと一ヶ月後に、この歌詞を理解し、思いを込めて歌う子供たちを楽しみにしたいと思います。

合奏「情熱大陸」は、またずいぶん上達しました。まだまだいろいろと課題はありながらも、ある程度の速さで、全部演奏し通しました。すごい!!

大野木先生も小太鼓の罰を両手に持ち、リズムを取りながら指導して回ります。

実はもう一人、心強い助っ人が!!

つくし学級の小澤先生です。大野木先生のサポートをしてくれています。

実は、小澤先生は現役の音楽家。今でも楽団に入って演奏を続けている方なのです。

運動会が終わって

2年1組の教室を覗いてみると、黒板には「うんどう会がんばったねの会をしよう」の文字が。

ちょうどハロウィンもあるこの時期に、みんなで楽しむ会を企画しようと話し合っていました。

ただお楽しみ会をするだけでなく、その企画の段階から、「学級会の仕方」や「意見を言うときには、理由を必ず言えるように」などの学習をしています。2年生の段階からしっかり話し合いができています。

意見を最終的にまとめるときには、角田先生からの助言も入れて

校長日記 10月23(木)

図工室では

今日の4時間目に図工室に行ってみると、2年生が絵を描いていました。

入ってすぐのところにいる子供たちの絵を見てると、

「うん?何か違うような・・・。」

もう一度よーく見ると、なんと面白い形の板が貼ってあるではありませんか。

面白い形に切り取られた板から連想する世界を絵にしていることが分かりました。

その面白い形の板を生かすためなのか、絵の具はいつもの数倍の水分量で、まるで色水の様。クレヨンで描き、水をはじくのを利用している子もいました。

画用紙の上はまるで水面のよう。乾いたりふき取った後はどんな感じになるのか、楽しみです。

2年生の自由奔放さが絵を通してどう表現されるのか、出来上がった作品に期待大!!

最近、授業をさせてもらっています!

今日は、1時間目に2年生、3時間目に6年生、2時間の授業をさせてもらいました。ちなみに算数です!!

教室へはしょっちゅう見に行くので、子供たちとの触れ合いは事欠かないのですが、授業をするとなると・・・、この10年間ほとんどしてきませんでしたので・・・、ドキドキです。

でも、やっぱり授業は楽しいですね。子供たちとじかに触れ合える。子供たちが何かを分かったという顔を見せてくれる。教師の一番の醍醐味です。

と言っても、10年のブランクは隠すことはできず、リハビリをしながらの授業になりますが・・・。少ない人数をもたせてもらって楽しみながら進めています。

「校長先生のクラスになったよ」と、もし子供から聞いた時には、「楽しんでおいで。」「でも、しっかり話を聞いて、ちゃんとやるんだよ。」と、声を掛けていただければ幸いです。

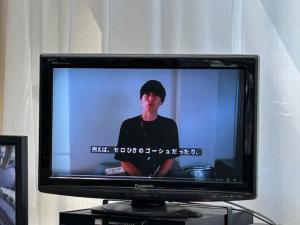

【今日、6年生の授業で使ったプレゼン】

CANVAで作ってみました。生成AIはすごい!!

しばらくは、授業の方が忙しくて朝の散歩にも行けそうにありません。

校長日記 10月22(水)

稲刈りに行ってきました!!

今日の午後は雨。これは無理かなと思っていたのですが、「ちょうど良い時期に刈らせてあげたい!」ということで、多少の雨にはめげず、「田んぼへGO!!」

総勢5名以上の青梅総合高校の先生がお世話をしてくださいました。

その先生たちを前に田んぼに響いたのは、「よろしくお願いします!!」の言葉。とても気持ちの良いスタートを切ることができました。

田んぼ全体に張り巡らされた、青いネットがスズメから稲を守ってくれていました。

雨の中でも、もう水は干上がった田んぼの中に入り、一人一人がのこぎり鎌を持ち、2束の稲を刈りました。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

建物の下では、稲刈り機(コンバイン?)の説明と、機械による稲刈りについての話をしていただきました。

教科書で学んでなんとなくわかっていても、その機会を目の前にして「稲刈りは、この機械を使うと1日で何トンもできる」ということを教えられると納得できました。

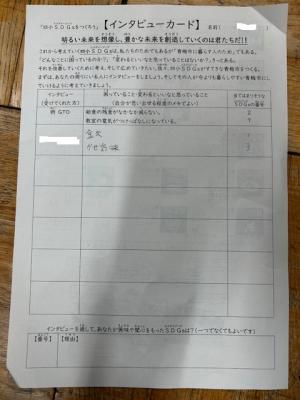

「四小 SDGs」をつくろう!!

先日の放課後、「校長先生、こんなことをします!!」と、大竹先生が教えてくれたのが、表題の学習です。

その第1時間目を、5時間目に行いました。

まずは、「SDGsって何だろう?」

まずは、このポスターのロゴについての話から入りました。

そして、自分たちの身の回りの「困っていること」や「問題点」について、周りの友達と話をしてみました。

〇食べきれなかったり、嫌いだったりしてご飯を残してしまう。 No.2 飢餓

〇男の子(人)が乱暴 No.5ジェンダー平等

〇電気をつけっぱなしにしてしまっていることがある。 No.7 エネルギー

〇花や木を傷付ける人がいる。 No.15 陸の豊かさ

〇ウミガメがプラスチックを食べてしまう No.14 海の豊かさ

〇気温の変化が激しい No.13 気候変動

〇最近暗くなるのが早いが、街灯が暗い。 No.7 エネルギー No.11 住み続けられる町づくり

私の周りの子供たちと話しているだけでもこんなに出てきました。これから一人一人が課題をもてるようにするために、「身近な人にインタビューをしてこよう!!」というのが、来週水曜日までの宿題となっています。また、その宿題は、なるべくいろいろな人に聞いてみようという条件が付いています。ぜひ、子供たちの宿題にご協力ください。

校長日記 10月21(火)

運動会が終わりました

今日の朝会では、まずは「運動会よく頑張ったね」という声を掛け、その後に以下のスライドを見せながら話をしました。

「子供たちと一緒に、先生たちも頑張ったんだよ。」そんなことを伝えたかったのですが、先生たちの名前を上げると、子供たちはみんなその先生の方を向き、拍手をしてくれました。温かい子供たちです。

また、来週から「ふわふわボックス」をスタートします。ご家庭でもぜひ、「あの子のこんなところ素敵だね。」「あなたのクラスの頑張っている子を教えて。」「あなたのこんなところが素敵だと思うよ。」という会話をしてあげてください。きっと、優しい時間が流れると思います。

校長日記 10月18日(土)

晴れ渡った運動会!!

本日、気持ちの良い晴天の中、運動会を実施することができました。

沢山の保護者の皆様、来賓の皆様、地域の皆様をお迎えし、子供たちも元気いっぱい、笑顔いっぱいの一日となりました。ありがとうございました。

校長日記 10月17日(金)

明日はいよいよ運動会です!!

皆様のお越しを、心よりお待ち申し上げます。

校長日記 10月16日(木)

スーパーてるてる坊主

1年生の教室前の廊下には、昨日作ったスーパーてるてる坊主が!!

今日も降りそうで降らない微妙な天気でしたが、練習をすることができました。本番はきっと、晴天にしてくれるはずです!!

情熱をもって、取り組んでいます

音楽室をのぞくと、6年2組の子供たちが、音楽会に向けて練習をしていました。

「じゃあ、みんなで合わせてみようか。」

「大丈夫!できるよ!」

大野木先生の明るい声かけに、子供たちの表情が少しずつ引き締まっていきます。

近くにいたリズム隊の子に「どう?」と聞くと、「大丈夫だと思う……」と、少し緊張した声が返ってきました。

「いざ、演奏!」

出だしを担うアコーディオンや鍵盤ハーモニカの子供たちの表情には、期待と不安が入り混じっています。

先生の合図で演奏が始まるはずが、音が出ず、何度かスタートできません。

そんなときも先生は慌てず、電子メトロノームとリズム楽器でテンポを刻みながら、子供たちを励まし続けていました。

そして何回目かの「ハイ!!」。

アコーディオンの音が響き、リズム隊、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、木琴、鉄琴と、音が重なっていきます。

少しずつ息が合い、曲の形が見えてきました。

要所で声を掛け、演奏を支える先生の姿は真剣そのもの。

その声には、「みんなで音を合わせる楽しさを感じてほしい」という思いがこもっていました。

「じゃあ、もう少し進んでみようか。」

「Hまで行けるかな?」

先生の声に励まされ、子供たちは前を向いて挑戦していきます。

「最後までやろうよ!」と声を上げた男子もいて、教室に前向きな空気が広がりました。

「Hまで行ったね。最後まで行くと何だった?」「Iまで!」「IはHの次だね。あと少し!」

先生と子供たちのやり取りに、自然と笑顔がこぼれます。

今日の目標を見事に達成。

一歩前進したというあたたかな達成感が広がりました。

演奏を終えても、すぐにパート練習へ。

自分たちで音を確かめ合いながら練習を続ける姿に、音楽会へ向けた確かな手応えを感じました。

玉結び大会!!

「あーっ、できない!!」

そんな言葉が私の担任時代の記憶からよみがえってきそうです。でも、玉結びをマスターしないと、縫った糸が全部抜けてしまう。裁縫の基本中の基本の玉結び。5年2組がチャレンジしていました!!

今の子供たちは、それぞれで玉結びの動画をみながら練習しています。それでも苦労している子には、みんなで指導。できた瞬間にみんなで「やったー!!」の声。とても楽しそうでした。

校長日記 10月15日(水)

町探検に向けて

今日の1・2時間目は、2年生合同で「町探検」に向けた話し合いがありました。

この行事は、私が特に大切にしている行事の一つです。子供たちが地域の方々とふれあいながら、町への関心や愛着を深めていく姿を見るのが、毎年とても楽しみです。

2年前、私が赴任してすぐに再開した2年生の「町探検」。

昨年は、「ぜひ私にもお店探しをさせてください」と学年の先生にお願いし、一軒一軒、電話や訪問でお願いに回りました。

その際、「私も四小の卒業生なんですよ。」「以前も来てくれたから、もちろん今回も大丈夫ですよ。」と、どのお店でも温かい言葉をかけていただき、四小学区の人の温もりを改めて感じました。

そして、この訪問をきっかけに、お店の方々とお話しをする機会が増え、つながりが生まれたことも、とても嬉しいことでした。

そして3年目となる今年も、多くのお店や会社が子供たちの訪問を快く受け入れてくださいました。心より感謝申し上げます。

子供たちはきっと、「このお店、行ったことがあるんだよ」「お店の人と知り合いなんだよ」と、誇らしげに話してくれることでしょう。

当日は「保護者ボランティア」も募集していることと思います。

ぜひお時間の許す方は、子供たちと一緒に学区のお店を訪ね、地域のあたたかさを感じてみてください。

並木時計メガネ店、竹田印店、久保ラジオ商会、中屋(金物)、柳丸(センタービル)、三昭堂、丸二材木店、グート、多摩リハビリ専門学校、セブンイレブン(裏)、火打や、佐藤スポーツ、吉川石材、かすみ保育園、交番、火打ち庵

スーパーてるてる坊主

1年生の教室を覗いてみると、運動会に向けて「スーパーてるてる坊主」を作っているところでした。初めての運動会を楽しみに、カラフルな紙やリボンで思い思いの飾りつけをしている子供たちの笑顔が、とても印象的でした。きっとたくさんのスーパーてるてる坊主が、みんなの願いを空に届けて、秋晴れの運動会にしてくれることでしょう。

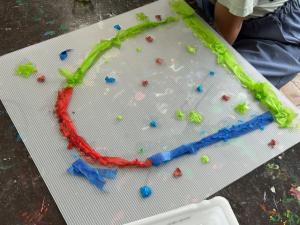

ふわトコでかこう

図工室に入って行くと、子供たちが半透明のパネルに、ドロッとした不思議な画材を使って絵を描いているところでした。興味深そうに見ていると、「これはね、紙を液体のりの中に入れて、それを貼ってるんだよ。」と、うれしそうに教えてくれる子がいました。

教室を回ってみると、半透明の素材を生かして、裏面にも色や模様を工夫している子、紙だけでなく紐や細い布を使って立体感を出している子など、一人一人が思い思いに表現を楽しんでいました。

きっと、光を通すことで浮かび上がる色や形は、まるでステンドグラスのようになるのでしょう。画用紙に描く絵とはまったく違う雰囲気に、子供たちは夢中で作品づくりに取り組んでいました。

新しい素材との出会いを通して、想像の世界がどんどん広がっていく。そんな瞬間を感じた時間でした。

校長日記 10月14日(火)

リハーサル

今日の午前中は、運動会のリハーサルが入っていました。

まず1時間目は、開閉会式の練習です。みんなでスローガンを言う練習は初めてでしたので、はじめのうちは声が揃いませんでしたが、繰り返すうちに揃い出し、元気な声で言うことができました。本番はきっと、会場中に響き渡る大きな声になってくれることでしょう。

合計3回目の応援練習も行いました。団長の声がとてもよく通り、子供たちを盛り上げてくれました。

そして、一番の盛り上がりどころの「ゴーゴーゴー」も、全力で声を出し、赤も白も甲乙つけ難い良い勝負を見せてくれました。本番が楽しみです。

リハ 中学年

まずは短距離走

本番に備えて全員で試走をしました。

棒引き

団体競技の棒引きは、4年生が作戦を考え、3年生に伝授したようです。どんな作戦なのか、どちらの作戦が上回るのか、そして、どちらが「全員の力」を生かすことができるか。文字通り「全力」が試されます。練習でも白熱していましたので、本番が楽しみです。

エイサー

ここまで積み上げてきたエイサーは、明日が本番でも十分なほど、仕上がっていました。ここからさらに一回り、どう成長してくれるのか、楽しみです。

囲碁教室

本校と二小の囲碁教室が、西多摩新聞に載りました!!

校長日記 10月10日(金)

「体育の日」について、少し調べてみました。

10月10日が「体育の日」として制定されたのは、1964年の東京オリンピックの開会式が10月10日に行われたことに由来します。その2年後の1966年から祝日として施行されました。

その後、2000年からはハッピーマンデー制度の導入により、「体育の日」は「10月の第2月曜日」に変更されました。

さらに、2020年には「国民の祝日に関する法律の一部改正」によって、「体育の日」は「スポーツの日」と改称されました。

この名称変更には、理念の広がりが込められています。これまでの「体力向上」にとどまらず、「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を育み、健康で活力ある社会を目指す」「年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、だれもが楽しめるスポーツ文化を象徴する祝日にしたい」――そうした思いが込められているのだそうです。

学校の運動会も、同じように変化しているように感じます。

「まずは、楽しむこと」。そして「運動を通して、他者と関わる力を育み、自他を大切にする心を育てること」。

そういった願いを大切に、子供たちは日々の練習に励んでいます。

さて、いよいよ綱引きの練習も始まりました。

高学年の団体種目は「綱引き」です。とはいえ、ただの綱引きではありません。ちょっとした工夫があり、見応えのある内容になっています。どうぞ当日を楽しみにしていてください。

頭の体操

少人数算数教室をのぞいてみると、黒板には数字がずらりと並んでいました。

「ん?なんだろう」と思って見ていると、「5つの数字を使って計算式を作り、決められた答えにする」という課題のようです。

「みんながいつもすぐに解いてしまうから、チャッピーが作ってくれた問題を、先生が少し難しくしたんだよ。できるかな?」

先生がそう話すのを聞いて、近くの子に「そんなに簡単にできるの?」と尋ねてみました。すると、「あの子がすごく速いんだよ」「あの子もだよ」と、男の子2人を指さして教えてくれました。

今回は少し手ごわいようで、子供たちは苦戦中。

わたしは少しずるをして(笑)、チャッピーに聞いてみたところ、なんと2つの解答を教えてくれました。さすがです。

しばらくすると、先ほど名前が挙がっていた男の子が「できた!」と声を上げました。もう一人も続けて手を挙げ、2人とも同じやり方で正解したようです。

みなさんも挑戦してみませんか?

【3、7、8、8、9】を使って、172を作る。

面白いことに、2人が導いた方法は、私がチャッピーから聞いた方法とは違っていました。そこで改めてチャッピーにその方法を伝えると、「素晴らしい答えですね。確かにその方法でもできます。」と返ってきました。

追伸:

昔、車のナンバーや切符の横の数字を使って10を作る遊び、していませんでしたか? 懐かしい気持ちになりました。

校長日記 10月9日(木)

あってほしくないことですが・・・

今日の2時間目は、不審者対応訓練をしました。授業中に校舎内に不審者が侵入してきた場面を想定した訓練ですので、子供たちは、教室内で扉の窓に目隠しをしたり、扉につっかえ棒をしたりして、静かに息をひそめるだけなのですが、先生たちは、緊張感をもって、教室内での指示、犯人確保までのそれぞれの動きを確認しました。やってみると、まだまだ課題があるなということを実感し、これからさらに危機対応能力を高めていかなければならないと、気持ちを新たにしました。もちろん、子供たちの対応はとても良かったということを多くの先生から聞いています。

不審者対応訓練 校長講話

みなさん、こんにちは。校長先生です。今日の不審者対応訓練、どうでしか。

今日の訓練は、もしも学校に知らない人が入ってきたときに、自分の命を守るためにどう行動すればよいかを学ぶ、とても大切な練習でした。

ちょっとこわい気持ちになった人もいたかもしれませんね。でも、だいじょうぶです。先生たちは、どんなときもみんなを守ります。だから、先生を信じて、落ち着いて行動することを覚えておいてください。

今日の訓練の中で、合言葉の放送がありましたね。「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。対応してください。」という放送です。この言葉は、先生たちに「不審者が出たときの対応を始めてください」という、特別な合図のことです。みんなは、その放送を聞いたら、「あっ、静かにする時間だ」と分かって行動できることが、とても大切です。

そして、今日のみんなのポイントは三つです。

一つ目は、「めかくし、つっかえ棒」。

教室を守る工夫をしっかりできました。

二つ目は、「物音を立てないこと」。

静かにすることで、自分の身を守ることができます。

三つ目は、「息をひそめて静かに待つこと」。

先生の指示があるまで、落ち着いて待てたのはとても立派でした。

今日のように、合言葉を理解して、落ち着いて行動できることが、みんなの命を守ります。

これからも、自分を信じて、そして先生たちを信じて、どんなときも冷静に行動できる人でいてください。

「10の合成」が算数の基本!!

1年2組の教室を覗いてみると、みんな一斉にこんなプリントをやっていました!!

上に書いてある数字に何を足せば10になるかを書いていくのです。みなさんは、「100マス計算プリント」って知っていますか?それの「合わせて10にする」バージョンだと思っていただければよいと思います。

パッと答えが出るまで徹底して覚えるものとして日本中の人に知れ渡っているものに、「かけ算九九」があります。2年生は、運動会明けからいよいよ挑戦することになりますが、みなさんも何度も何度も唱えて覚えたことと思います。

それと同じくらい、いやそれよりもっと大切なものに、「10の合成」があります。「ある数にいくつを足すと10になるか」「10からある数を引くといくつになるか」これがぱっと出てくる子は、繰り上がりのあるたし算も、繰り下がりのあるひき算もすぐできるようになります。大きな数のたし算ひき算も、きっと大丈夫です。

その「10の合成」を磨くために、1年2組では、こんなプリントをやっていました。例えばお家でも、

1と9は10」「2と8は10」・・・・という風に、繰り返し言うだけでも力になります。ぜひ、やってみてください。

三角形と四角形

2年1組の教室を覗いてみると、動物がたくさん描かれたプリントがありました。「何をするのかな?」と見ていくと、動物の周りの点をつなぐようです。

つないでみると、動物を囲った形は、三角形と四角形になりました。

「何本の線で囲まれていますか?」と聞くと、「三本です」との答えと共に、その形の名前も知っているという言葉が。

その言葉を聞いて、「知っている人はいますか?」と角田先生が尋ねると、嬉しそうに手を上げている子がいました。

その後に、自信をもって「三角形です」と答えられたことは想像通りです。

「四本の直線で囲まれた形はなんて言うか知っていますか?」と聞くと、今度はもっと多くの手が挙がりました。

「よんかくけい」おしい!!

「しかくけい」正解!!

最後に「この形は、三角形?四角形?」クイズを行うと、みんな自信をもって答えていました。

校長日記 10月8日(水)

歴史を語る会

今日は、第八支会の歴史を語る会の皆様にお越しいただき、6年生に青梅の、そしてこの第四小学区の歴史を教えていただきました。メンバーの方々ののほとんどは子の学区の自治会長経験者であり、その中には、毎朝見守り活動をしていただいている方がいらっしゃったり、6年生の子供のおじいさんもいらっしゃったり、子供たちにとっても身近な方々でした。今年で10年になるそうです。今後も末永く続いていくことを願っています。よろしくお願いいたします。

慣用句辞典を作ろう

昨日の授業では、「慣用句ってこんなものを言うんだよ。」ということを学びました。そして、教科書に載っている慣用句を調べたり、調べた慣用句を、体や植物、動物、天気などに関係する言葉で分類してみました。

「ああ、慣用句について少しわかったかも・・・」

というところで、今日からは、自分で好きな慣用句の意味を調べて、その使い方を知ったり、イラストにしたりしてポスターを作ることを始めます。どんな慣用句が集まるのか、楽しみです。

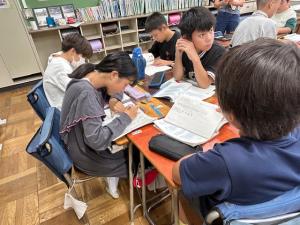

要旨にまとめよう

5年1組の国語は、これまで行ってきた学習のまとめの段階に入りました。

「16,17段落が結論だね。では、今日はこれまで学んだことを元に、結論の二つの段落をまとめて、100文字前後で要旨を作ろう。」ということに挑戦しました。

以前からお伝えしているように、5年生は話し合いがとても活発です。今日も、2、3人のグループになって、16、17段落の文章と格闘しました。最初に決められた時間が終わってもまだまだ話し合い続行、集中力を切らさず、どのグループもあきらめず、時間が過ぎるのも気付かず、ただただ要旨をつくることに全力を注ぐ子供たち。素敵な光景でした。

放課後は代表リレーの練習がありました

校庭を覗いてみると、運動会の花形、代表リレーの子供たちが練習をしていました。

子供たちを見てみると、クラスで目立つ存在であったり、何かしらのスポーツをしていて表彰をしたことのあったり、顔に覚えのある子が多くいました。みんな真剣に、一生懸命練習しているのが分かる、とても活気のある時間でした。

ただ、バトンパスがまだまだ伸びしろたっぷり・・・。ということで、今回は、「運動会の花形なのだから、もっともっと良いものを期待しています!!」という内容で、話をしました。あと10日、どう仕上げてくるのか、楽しみにしています。

校長日記 10月7日(火)

段落ごとに文の内容を読み取ろう

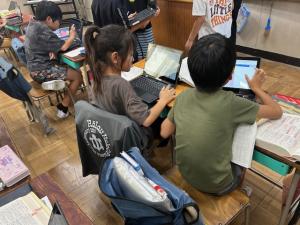

5年1組の今日の国語の授業では、「センテンスカードを作って、各段落の内容をまとめよう」という学習が行われていました。

グループごとに一段落を担当し、長い文章の中から大事な部分を見つけて、一文か二文にまとめていきます。

タブレットの画面を囲んで、子供たちは真剣そのもの。

「ここはちょっと長いかな」「この言葉は残したいね」

そんなやりとりを重ねながら、文を削ったり直したりしていきます。

一見、静かな教室ですが、耳を澄ますと、あちこちで小さな相談の声やつぶやきが聞こえてきます。

友達と意見を出し合いながら、言葉を磨き、自分たちの考えを形にしていく——その姿には、5年生らしい落ち着きと、学び合う力の確かさを感じました。

一人では見落としてしまうことも、仲間と一緒に考えることで見えてくる。

国語の授業を通して、そんな“学びの深まり”が、今日の教室には確かにありました。

動物クイズを作ろう!!

つくし組低学年の教室でも、「説明文」の学習が行われていました。

まずは、松村先生が考えてきた動物クイズです。

画面に黒い大きな楕円が映し出された瞬間、教室のあちこちから元気な声が上がりました。

「キリンだー!!」「絶対キリンだよ!!」

先生が「どうして分かったの?」と尋ねると、

「足が見えてるもん!」「あの足はキリンの足だよ!」と、すぐに返ってくる子供たち。

ほんの少しの手がかりから動物を見抜く観察力に、思わず笑みがこぼれます。

黒い丸が消えて本物のキリンが現れると、「やったー!」「ほらね!」と大喜び。

けれど、そこからが本番です。先生が次に出した問題は、

「キリンは、どのようにねむっているのでしょうか。」

すると、一人の男の子がすぐに気付きました。

「あっ!『どのようにねむっているのでしょうか』って、『問い』の文と同じだ!」

その声に、ほかの子たちも「ほんとだ!」とうなずきます。

子供たちは考え始めました。

「立ったまま寝ると思う」「いや、寝っ転がるかも」「首が長いから、海の中で寝る!」

最後の意見には「それじゃあ溺れちゃうよ!」と笑い声も。

にぎやかで温かな学びの時間が流れます。

答えが映し出されると・・・、「[立ったままねむります]」。

「やった!!」と、小さな声が聞こえてきました。

先生が「今のクイズ、みんなも作ってみる?」と聞くと、

「やりたーい!!」「やるやる!!」と即答。

この後、5人の子供たちは、自分たちの“動物の眠り方クイズ”を作り上げることでしょう。

今日の授業で、前回学んだ「問い」と「答え」の文の関係をみんながしっかり覚えていて、

「『問い』の文はここだよ」「『答え』はそのあと!」と確かめ合う姿に、学びの積み重ねを感じました。

真剣なまなざし、考え込む表情、そして「分かった!」と笑顔を見せる瞬間・・・。

今日の教室には、「考えることって楽しい!」という気持ちがあふれていました。

暗闇に光るなぞの影

図工室を覗きに行くと、いつもと違って扉が閉まっている。

「何かやっているのかな?」と、恐る恐る覗いてみると、暗闇の中で実験をしている子供たちがいました。

あまりにも夢中で取り組んでいるので、声を掛けずに教室の中をうろうろしてみました。一人一人が懐中電灯を持ち、何かを照らしています。ただ、その照らしているものを見るのが目的ではないようです。

ある子にコップの中を見せてもらうと、入っているのは色水でした。懐中電灯は、何の変哲もない、普通のものを使っている子もいれば、ブラックライトを使っている子もいます。

この二人は、色水に上から光を当てて、下に置いた鏡に映る水の様子を楽しんでいるようでした。色水がとてもきれいで、幻想的でした。

黒板に貼ってあった「めあて」は、「図工の力をつかって、水のカタチを見付けよう」

天井に映し出された水の模様は、さまざま

小さな水の球に、さらに水を垂らすと形が崩れ、大きくなっていきました

水の入ったこっぶの置き方を変えたり、色を付けたり、光の角度を変えたり、無限に広がる工夫の余地に、時間はあっという間に過ぎて行きました。

校長日記 10月6日(月)

あと10日

今日の1時間目は、運動会の全校練習でした。まだまだ日が出ると暑く、WBGTこそそこまで高くはありませんでしたが、1時間続けて練習するのは少々きつく、途中に水のみ休憩を入れて練習を行いました。

「プログラムナンバー1番 準備運動」

実は、準備運動はれっきとした「演目」です。ですから、「ラジオ体操」をただやるのではなく、伸ばすところは伸ばし、曲げるところは曲げ、左から始まるところはそろって左から。ポイントを意識して行います。先日、霞台中学校の運動会を見てきたのですが、さすが中学生、全員がしっかり揃っていました。先頭の方の子はもちろんのこと、一番後ろの子まで、手がぴんと伸び、メリハリのあるラジオ体操を披露してくれました。まさしく演目として成立し、気持ちの良いものでした。

四小の子にそのレベルまで求められると苦しいのですが、ぜひ、「演目」として観ていただければと思います。

「プログラムナンバー2 応援合戦」

今日は、応援合戦の練習も行いました。

応援団は、全校の前で披露するのは初めてでしたが、両団長とも緊張を感じさせない堂々とした態度でみんなを引っ張ってくれました。赤白どちらの子供たちも、今回の練習で応援合戦の仕方は分かったので、次回はどれだけ大きな声が出るか、どれだけ手拍子が揃うか、楽しみです。

期待を込めて

どの学校の運動会練習でも、毎回つまずくのは、「校歌」です。1年生を迎える会ではあんなに出ていたのに、卒業式ではあんなに心を込めて歌うのに、なぜか、「運動会の校歌」は、残念です。案の定、今日の全校練習でも、残念な校歌となりました。そして、特に残念だったのは、高学年。4年生、5年生、6年生です。1年生、2年生、3年生が一生懸命歌っている横で、その半分の声量も出ていない。高学年の先生たちはとても恥ずかしいのですが、子供たちはあまり感じていないようでした。

ということで、全校練習が終わった後、仲山先生から熱い言葉。そして、みんなで全力校歌を歌いました。これで少しは気持ちが入ってくれたら嬉しいです。ちなみに、やり直しの全力校歌に点数をつけるなら、60点。まだまだ、まだまだ、全力には程遠い出来でした。期待しています!!

玉入れの練習スタート!!

低学年の団体種目は、恒例の「玉入れ」です。定番のあの曲で、みんなで楽しみながら競います。保護者の皆さんも一緒に踊っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

校長日記 10月3日(金)

旗の音が・・・

バッ、バッ、バッ、校庭からは旗の音が聞こえてきました。「あれっ?今までとは違うな・・・」そう思って外を見てみると、旗を振る勢いも揃い方もレベルアップして、とてもよく響いていました。

その音の気持ちよさに導かれるように、校長室を飛び出し、校庭に出てみると、高学年の子供たちの姿が目の前に現れました。

今日の練習では、まず「隊形移動」です。

「一つずつの隊形から、各グループで円を作るよ。円は前が4つ、後ろが4つ、前から見えるように前と後ろをずらしてつくります。」

仲山先生の説明を聞き逃さないように、みんな集中して話を聞いています。

朝礼台や3階から確認し、指示を出すと、子供たちもその指示に合わせて微調整。配置が決まりました。

その隊形での動作には、列ごとの時とは違った動きが加わります。校庭での練習で、内容もぐんとレベルアップ。いろいろな調整が加わり、覚えることがたくさんできました。でも、みんな一つも文句を言わず、こなしていきます。さすが高学年。

曇っていてもまだまだ暑いので、水分摂取はしっかりやっています。

冬と言えば!!

冬と言えば、「鍋!!」鍋のお供と言えば、大根と白菜。その二大主役のうちの一つ、大根を育てているのが、つくし組です。立派な葉っぱが出てきています。水あげを欠かさず、そしてほかの休耕畑と勘違いしないように、立て札も立てました。立派な大根ができることを願って、毎日の世話を頑張っています。

ギコギコギコ

3年生の図工では、ノコギリに挑戦しています。子供たちがいろいろな体験ができるように、用意してあるのは、薄い板材、角材、切ったままの丸い木。いろいろな形の木を切ってみることで、ノコギリの使い方を知ってほしい、慣れてほしい。今井先生の意図が伝わってきました。「ちょっと危なっかしいなと見えるけれど、そんな経験も大切なんだろう。」そう思いながら、見てきました。みんなとっても楽しそうでした。

インターネットの投稿には、どんな工夫があるのだろう

前回、インターネットの投稿文を読んで、それぞれの投稿文ごとの「主張したいこと・言いたいこと」について話し合いました。その話し合いの中で、図で表して考えると一人一人の立場が鮮明になるということも実感したようです。

では、その立場毎に主張を通すためには、相手を納得させなければいけない。納得させるための工夫はどんなものがあるのだろうか。今日のめあては、その工夫を探そうということになりました。

「工夫」に絞って、班ごとに話し合いました。

子供たちから出てきた投稿文の工夫にはこんなものがありました。

〇事実を伝える 〇四字熟語やことわざを入れる 〇相手に問いかける 〇自分の経験(実体験)を入れる 〇反論をする 〇強調する(「」を使う) 〇比較する 〇引用する 〇数値を入れる 〇有名な人を出す 〇相手の意見を受け入れる

その中で、「実体験」が多いことにも気付いた子がいました。そのつぶやきから取り上げ、みんなで話し合うと、「実体験は嘘のない本当のことだから、分かりやすいし、共感しやすい」ということが分かりました。

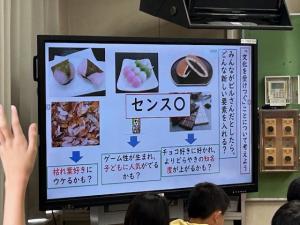

どんな和菓子にしたらバズるかな?

「和の文化を伝える」という国語の授業のまとめの時間に子供たちが考えた「オリジナル和菓子」。「あれっ、もうあるような・・・。」というものも多々ありましたが、ちょっと紹介します。

〇大福にシャインマスカットを入れる!

〇信玄餅の黒蜜をチョコレートに変える!

〇バームクーヘンの穴にお餅とみたらし!

〇大福にアイス!(これには「雪見大福」と突っ込みが)

〇おせんべいに生クリーム!

〇大福の皮を米粉で作る!

〇大福の中をフルーツに!

〇最中の皮にあんこと餅を入れる!

〇大福の見た目を時期によって変える!

〇三色団子の中にチョコを入れる!

〇最中の中にアイスとメレンゲクッキー

〇大福にトロトロのチョコレート

〇草団子の中にうぐいす餡

〇小さい大福にフルーツを入れて、串にさす

〇どら焼きに生クリーム

〇どら焼きにチーズ

和の文化をさらに発展させるために一工夫

〇百人一首

・お手付きを何回しても良いことにする

⇒上手じゃない人も安心

・小さい子用に、ひらがなで作る

⇒小さい子でも楽しめる

・片手だけでなく、両手両足でとれる

⇒自由にとれるようになる

〇花火大会

・GPS付小型ドローンによるライトアップを行う

⇒ユーチューバーなどに受けて知名度アップ

〇三社祭

・違うお祭りの神輿も参加できるようにする

⇒いろいろな人が来るようになる

〇こいのぼり

・色や柄を自由に考えられる

⇒こいのぼり職人になりたい人が増える

〇昔話

・読むとポイントがたまって、ポイントでガチャガチャができる

⇒子供に人気が出る

きらりと光るアイディアは見つかりましたか?子供たちの発想の豊かさは、未来を明るいものにしてくれそうです。

校長日記 10月2日(木)

運動会2週間ちょっと前

今日の運動会練習は、低学年と中学年の番でした。

これまで体育館でじっくりと形を作ってきた子供たちが、いよいよ校庭に出ての練習です。太陽が顔を出すと、まだ少し暑さを感じる気候の中、先生の話をよく聞きながら、実際の広さを確かめるように動きを合わせていました。先生たちも、校庭での見え方を一つひとつ確認しながら、どうすれば子供たちがより輝いて見えるか工夫を重ねていました。

エアコンのない校庭での練習は、体育館とは違って気温差もあり、体力的にも負担が大きいと思います。ご家庭でも「早寝・早起き・朝ごはん」、そして朝の体調確認を引き続きお願いいたします。

生き生きと描いていました!

「子供たちは、何に描いているのだろう?」

不思議に思って今井先生にたずねてみると、「プリーツ紙です」という答えが返ってきました。

プリーツ紙とは、紙を山折り・谷折りにしてひだをつけたもの。調べてみると、包装や緩衝材、あるいは装飾やデザインなどにも使われることがあるそうです。

今日の授業では、その大きなプリーツ紙を子供たちが自分の好きな大きさに切って、クレパスで絵を描いていました。普段の画用紙よりも大きく、形も自由にできるため、子供たちは腕を大きく動かしながら、のびのびと色や線を重ねていました。広い紙面いっぱいに思い切り描けることがうれしいのか、夢中になってクレパスを走らせている子もいて、とても楽しそうです。

自由な紙に描くことで、いつもより力強い線や大胆な色づかいも見られ、作品には子供たちの元気と発想があふれていました。

※この後さらにもう一工夫するのですが、それはまた今度。

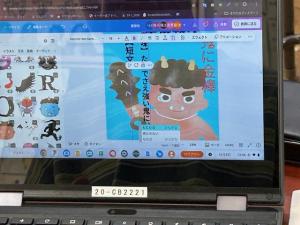

一人何役?

青梅市の音楽会へ向けての練習が本格的に始まりました。発表会は11月末頃です。運動会を挟んでの長丁場。どんな演奏を作り上げてくれるか、楽しみです。

今日は、6年1組の音楽の練習を見に行きました。教室に入ってすぐに目に入ったのは、子供たちが一人ひとり手にしているタブレットです。「楽譜や大切なポイントが映っているのかな?」と想像しながら画面をのぞいてみると、そこには楽器を弾く“手元”が映し出されていました。

「なるほど、自分たちの演奏を撮影して振り返っているのかな」と思い、ソプラノアコーディオンの子にたずねてみました。すると返ってきたのは意外な答えでした。

「これは、大野木先生が演奏している動画です。」

少し驚いて、隣のテナーアコーディオンの子にも聞いてみると、やはり「これも先生の演奏動画です」とのこと。さらに木琴の子に聞いても、鉄琴の子に聞いても、リコーダーの子に聞いても、そして鍵盤ハーモニカの子に聞いても、みんな口をそろえて「大野木先生の演奏動画です」と答えてくれました。

つまり、どの楽器の子も、先生が実際に演奏している姿を収めた動画をタブレットで見ながら、同じ音を出そうと練習していたのです。先生のお手本が目の前にあることで、子供たちは安心して挑戦でき、音を重ねる喜びを感じているようでした。

その一生懸命な様子を見て、「音楽の先生って、やっぱりすごいなあ」と心から思いました。そして同時に、「子供たちもきっと、この練習を通してさらに上達しよう」「もっと良い音を奏でよう」と思いながら取り組んでいるのだろうと感じました。

これから本番に向けて、子供たちは先生の動画をお手本にしながら、一歩一歩、音を磨いていくのでしょう。その姿に、ますます楽しみと期待が膨らみました。

校長日記10月1日(水)

どうやって身を守るのかな?

国語の「どうやってみをまもるのかな」の学習もいよいよ終盤。今日は、「自分が一番気になる動物について友達に伝える」ということがめあての学習でした。

授業は、「これまでにどんな動物が出てきたかな?」という質問から始まり、すぐに「スカクンク」、「アルマジロ」、「やまあらし」の3種類の動物が出てきました。どうやって身を守るのかなという話になると、「攻撃されたり、食べられたりするから」「自分のこと(命)を守るため」という意見をちゃんと発表できました。その話の中で、「野生の動物は敵ばっかだから」という発言が。そこで、「天敵って何?」と返すと、2つの答えが出ました。「食べようとする敵、捕食される」と、「病院で手にするてんてき」。後者を発言した子は、半分笑いながらの回答でしたので、分かっていて、でも、言ってみたかったのでしょう。なかなかの物知りです。細野先生も笑いながら「それは違うね」と、軽く反応していました。多分、ほとんどの子は訳が分からなかったようでした。

「みんなは、料理をしたものがどうぞって出されるよね。」

「そうだよ」の反応。

「じゃあ、動物は木の実や肉を誰かに用意してもらえるの?」

「ちがうよ」の反応。

「じゃあ、スーパーとかに買いに行くのかな?」

一斉に笑いが巻き起こりました!ねらい通り!!

そして、「ちがうよ!捕り(採り)に行くんだよ!」と、あちこちから声が上がりました。

〇それでは、今日は全文を読みます。教科書を開いてください。

音読が始まりました。1年生は特に音読が上手です!!教室中に大きくはっきりした声が響き、今日までよく読んできているのだということが分かりました。(宿題を見ていただきありがとうございます)

「自分で一種類の動物を選んで、紹介する文を書こう」

それぞれが、3種類の動物の中から1種類を選んで、ブリントに作文をしました。

・私が一番お気に入りの動物は、アルマジロです。アルマジロの理由は、こうらを丸めて守るのがかっこよかったからです。

・私が一番お気に入りの動物はアルマジロです。好きな理由は、体を丸めてる時がかわいいから好きです。

・私の好きな動物はスカンクです。好きな理由は、家で飼ったときに知らない人が来た時守ってくれそうだからです。

・僕が一番お気に入りの動物はスカンクです。スカンクが好きな理由は、何かを発射したように見えたからです。

・僕が一番起き位に李動物は、スカンクです。好きな理由は、くさい汁をぶっ飛ばすからです。

・わたしが一番の動物はスカンクです。お目目がかわいいからです。

・私がお気に入りの動物は、やまあらしです。やまあらしが好きな理由は、とげがかっこいいからです。

教室中のを見て回ると、なんとスカンクが大人気!!少し驚いてしまいました。

みんなが書き終わった後は、隣の人と意見交換会を行いました。

バランスの良い食事

今日の5時間目は、給食センターの栄養士さんに来ていただき、バランスの良い食事についてお話しいただきました。

黄色い食品、赤い食品、緑の食品、それぞれの役割や、献立を作る上で大切にすることを学ぶことができました。ぜひ、ご家庭でも、子供たちに献立を考えさせてあげてみてください。そして、一緒に料理もしていただけると、嬉しいです。