みらいLabo だるまカレンダー作り 2/1

2月1日(水) だるまカレンダー作り

1月16日からみらいLaboの指導が始まり、子供たちの元気な姿を見ることができました。

3学期最初の授業は、「だるまカレンダー作り」をしました。

だるまの顔をよく見てみると鶴や亀、松竹梅が隠れていました。子供達は、だるまに込められた意味を知り、だるまの顔をよく見ながら、ちぎった和紙に筆ペンで顔を描いていきました。

だるまの横に1年の目標を書いたら完成です。

だるまの顔がそれぞれ違い、素敵なだるまがたくさんできました。

【だるまカレンダー作りのねらい】

① 指先の力をコントロールしながらちぎる。(手指の巧緻性)

② 思い通りにちぎれなくても「まあ、いいか」と考えられる。(折り合い)

③ 制作順序を守って、作品を完成させる。(見通し)

11月25日(金) 小教研「モルック」

青梅市の小学校では、小学校教育研究会として各教科、保健、道徳、外国語、特別支援学級などそれぞれの部会にわかれて年間を通じて指導法や教材などについて研究を行っております。

みらいLaboの教員も特別支援教室部会に在籍し、授業や実践について研究を行っており、今年度はみらいLaboで11月16日にフィンランドで生まれた「モルック」というスポーツを題材に「チームで相談すること」をめあてに研究授業を行いました。

事前にビデオで撮影した授業の様子を、当日青梅市の他の特別支援教室の先生や講師の先生に見てもらいました。新しい題材に皆さん興味津々で参加していました。講師の先生から教材の工夫についてや指導についてお話をいただきました。

《モルック》

フィンランドで生まれたスポーツで、モルックと呼ばれる棒を投げて1~12までの番号が書かれたスキットルという的を倒して点数を競います。

現地では短い夏に屋外で友達同士や家族でバーベキューなどに行ったときに楽しみながら行っています。最近では、テレビなどメディアでも取り上げられることが増えてきており、じわじわと日本でも注目を集めてきているスポーツです。

みらいLaboでは児童の実態に合わせて一部ルールを以下のように変更して行いました。

・ 20点ぴったりとったチームの勝ち。

・ 20点を1点でもオーバーしたら得点が10点になる。

・ 3回ミスしたら0点になる。

子どもたちは試合を進める中で直面する難しい局面に、どのスキットルを狙うか、相手があと何点で20点になるからどこをじゃましようかなど自然と相談をしようという意欲が出てきます。

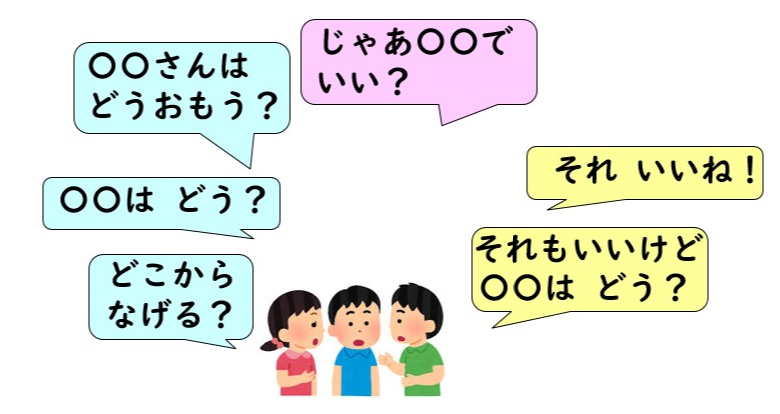

みらいLaboでは、子どもたちの相談がよりスムースになるために作戦例や相談の言葉の例(話型といいます)を掲示して、どのように伝えればいいか指導をしました。

指導を通し、チームの子と初めはうまく相談できなくても、作戦例や話型を参考に試合の中でよく相談して進めることができていました。

《作戦例》

《相談の言葉(話型)》

「じゃあ、〇〇でいい?」とチームとして作戦を決めることの大切さを伝えました。

10月26日(水) 算数の文章問題

今月は計算は得意だけれど、算数の文章問題が苦手な場合の話をします。

【ケース①】

・初めて見る文章をすらすら読めない。

この場合は文字を読むことに力を使い、文章を理解することに力を割けないと考えられます。

<方法>

・ひらがな、カタカナ、漢字を瞬時に読めるようになる。

・頭の中の辞書に、たくさんの言葉と意味を登録する。

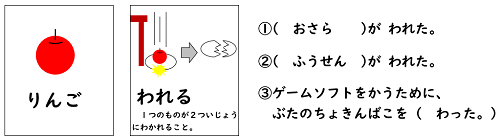

「絵と文字」「絵と言葉と意味」をセットにすると、覚えやすいです。

例文をたくさん作ることで、言葉の意味が分かります。

【ケース②】

・文章に書かれた場面をイメージできない。

文字から、具体的にどのような場面かをしっかりと捉えられないと、立式することができません。

<方法>

・計算に必要な数に○をする。

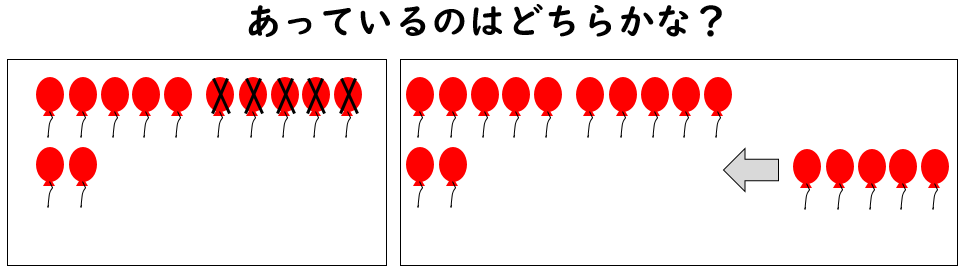

・複数提示された絵や図の中から、場面に合ったものを選択する。

・自分で絵や図に表す。

「風船が12個あります。5個割れてしまいました。残りの風船は何個ですか。」

*数を「10と2」のように分けて描く習慣を付けると、位を意識することができます。

*数を1、2、4など、イメージしやすい大きさに置き換えて図を描き、立式した後に、

元の数と置き換え直すことで、大きな数、小数、分数の問題にも応用できます。

【ケース③】

・何算か分からない

ケース②の図を描くのが難しい場合は、キーワードで判断するという方法もあります。

<方法>

・計算に必要な数に○をし、キーワードを□で囲む。

・「あわせて」「ぜんぶで」「みんなで」「ふえると」→たし算

・「なくなると」「へると」「のこりは」「ちがいは」→引き算

・「いくつ分」「ずつ」「□倍すると」→かけ算

・「同じ数ずつ分ける」「1人分はいくつ」「1人に□こずつくばると」→わり算

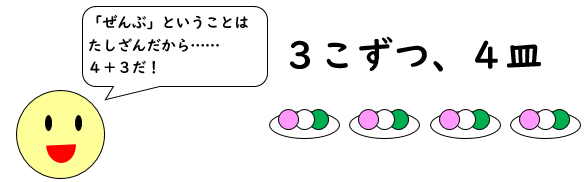

ただし、この方法だと、間違えてしまう場合があります。

「おだんごを買ってきました。4枚のお皿に分けると、どのお皿にも3こずつのりました。

おだんごはぜんぶでいくつですか。」

絵や図にすると、答えが12個だと分かります。

「3こ」ずつ、と「4枚」を使って「12個」の答えになるために、

3×4=12だと分かります。

「文章問題が苦手」と言っても、理由は様々です。どこで躓いているのか分かると、

ヒントの出し方も変わりますね。

9月12日(月) 計算の基礎

保護者の方と話をしていて、算数が苦手だという話がありました。

算数が苦手と言っても、計算、図形、文章問題などがありますが、今回は計算の基礎の話を紹介します。

・数が少なくても指で1つずつ数える。(すぐにいくつあるのか言えない。)

・計算の時に指を使う。

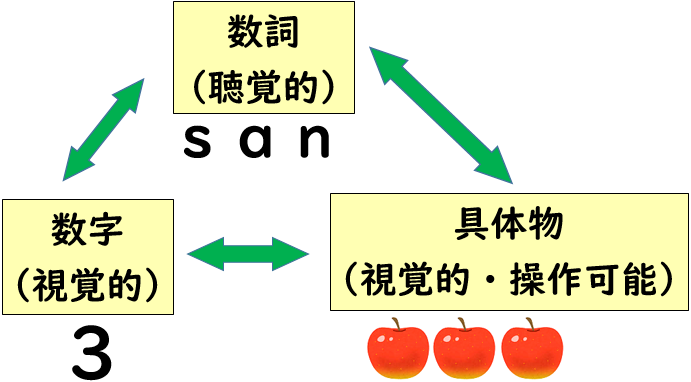

・「さん」という音を聞いて「3」をすぐに書けない。

・「3」という数字を見て、すぐに「さん」と言えない。

数詞、数字、具体物を一致させる速度を上げることが大事です。

まずは、ブロック、鉛筆、消しゴム、本など、身近にある実物を数えたり、操作したりすることから始めます。

「お皿を6枚テーブルに並べて。」(10枚用意しておく。)

「みかんがいくつあるか調べてメモに書いおいて。」

「箱の中に鉛筆何本残ってる?」

生活の中で数を意識させたり、

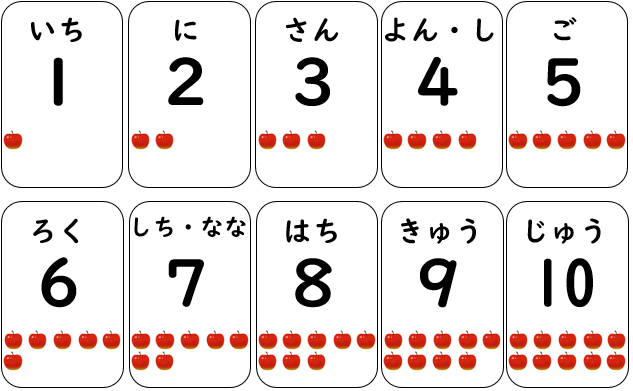

カードを見て読んだり、

「数字だけ」「りんごだけ」のカードでカルタをしたりすると、早く覚えられるかもしれません。

楽しく遊びながら数に慣れることが大切です。

指を使わずに計算できるようになったら、数字の組み合わせ(6と4で10など)を覚えると、計算が速くなります。

「1と2と3」の関係を覚えると

1+2=3

2+1=3

3-1=2

3-2=1

4つの式の答えが瞬時に出せるようになります。

7月14日(木) 中学校説明会

7月14日(木) 中学校見学会

14日に三校の保護者の皆様と教職員合わせて16名で、泉中情緒固定学級F組の授業参観並びに施設見学を行いました。はじめに、学級主任の先生より自立活動についてのお話を伺い、自立活動の授業を参観。40人位の生徒がそれぞれ集中して、タブレットに向かったり、ビーズの作業をしたりしていました。次に、施設の見学。「マイスペース」と呼ばれる個別の学習環境や「ふれあいルーム」、「ハッピールーム」と呼ばれるクールダウンや自分のペースで学習が進められる場所がありました。参観・見学後は学級要覧を元に学級の様子をお聞きすることができました。最後に、質疑応答。聴覚過敏への配慮、交流について、入室の仕方について、具体的な進路先についてなどの質問に答えて頂きました。私たち教員にとっても、中学校に向けて、小学校で付けたい力を考えるよい機会となりました。

保護者の皆様のご相談は随時電話でも受け付けてくださるようです。中学進学にあたり、知りたいこと、気になること等がございましたら、泉中F組学級主任の先生に直接お問い合わせください。

6月27日(月) みらいLabo 1学期の学習

1学期の学習紹介

今日は、1学期の学習の中から3つの授業についてご紹介します。

みらいLaboでは、楽しく取り組む中で、子供たちにこのような力を付けたいと考えています。

「宝さがし」

・ 提示されたルールを守る

・ 見えないルール(暗黙の了解)を知る

・ 見えないルール(暗黙の了解)を守る

・ グループの友達に興味をもつ。

「お名前神経衰弱」

・ 名前の大切さに気付く。

・ 自分の名前を覚えてもらう良さを感じる。

・ 勝ち負けにこだわらず、楽しむ力を付ける。

・ 答えが分かっても言わずに我慢する力を付ける。

・ ルールを守ると楽しく遊べることに気付く。

「みらいZoo」

・ 最後まで聞く

・ 聞きながら考える

・ 聞いた情報から、質問を考える。

6月2日(木)みらいLaboはこんなところ

みらいLaboは、週に2時間程度、一人一人に合った学びを行うところです。

3~5人の小集団で活動する中で、得意なことや苦手なことに気付き、自分と向き合います。

昨年度よりもみらいLaboの教員の数が減ったこともあり、今年度から指導の仕方が一部変わります。

○小集団学習の充実

事前に1人1人が自分の「めあて」を担当教員と相談して決め、3~5人で協力して活動に取り組みます。

小集団の時間をしっかり確保し、「失敗→原因や改善点を相談→成功」といった、子供たちが課題と向き合えるような環境を作ります。

○個別の学習は1対2が基本

「めあて」を中心に、小集団学習中によくできたこと、次回頑張りたいことなどを振り返ります。

小集団学習で決めた「めあて」とは別に、年間を通して達成を目指す「目標」について振り返ることで、クラスでも意識できるようにします。

○個人やグループに合わせた学習活動

小集団学習で行う内容は、ルールを変えるなどして、そのグループに合った活動を行うようにしています。例えば、「決めることが苦手」な子がいるグループでは、選択肢を用意したり、決める内容を増減したりするなどして対応しています。

低学年向きの活動、高学年向きの活動など、グループの特性に応じて、他のグループとは別の活動をする場合もあります。

○教室での支援

みらいLaboの指導時間以外に、みらいLaboの教員がクラスの授業に支援に入ります。必要な声掛けをしたり、クラスでの様子を見て次回以降のみらいLaboの指導に生かしたりします。