本文

地域共生社会を考える

地域共生社会の実現を目指して

地域共生社会ってなあに?

地域共生社会とは、簡単に表すと「すべての人が住み慣れた地域で暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことのできる社会」のことです。

地域共生社会を目指すようになった背景

- かつては、地域の相互扶助や家族同士の助け合いなど、地域・家庭・職場といった人々の生活の様々な場面において、支え合いの機能が存在していました。

- 現在では、高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まってきています。

- 人口減少の波は、多くの地域社会で社会経済の担い手の減少を招き、それを背景に、耕作放棄地や、空き家、商店街の空き店舗など、様々な課題が顕在化しています。

→このままでは、地域社会が崩壊してしまいます・・

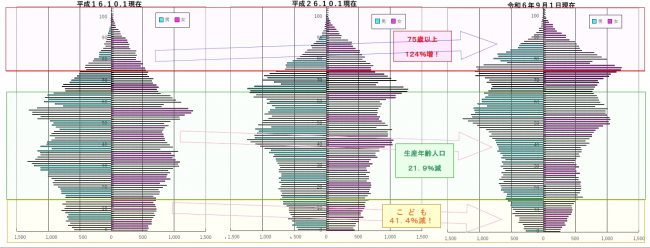

青梅市における20年の人口構造の変化

図の形に注目してみてください。

左から平成6年、平成16年、令和6年の青梅市における人口ピラミッド図です。

現在では、ピラミッドとは言えず、変化を重ね、つぼ型とも言われています。

少子高齢化が進行し、生産年齢人口がこの20年で大幅に減少しています。

左から平成6年、平成16年、令和6年の青梅市における人口ピラミッド図です。

現在では、ピラミッドとは言えず、変化を重ね、つぼ型とも言われています。

少子高齢化が進行し、生産年齢人口がこの20年で大幅に減少しています。

地域共生社会に関する国の動向

国における地域共生社会の実現に向けた取組の経緯

国で現在も地域共生社会の在り方の検討が続いています

地域共生社会の在り方検討会議(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

東京都における地域共生社会の実現に向けた計画

青梅市の取組

◆(令和3年度)

・重層的支援体制整備事業移行準備事業を開始

・重層的支援体制整備事業移行準備事業を開始

◆(令和4年度)

・青梅市重層的支援体制整備事業移行準備庁内検討会を設置

・社会事業大学名誉教授大橋謙策氏を迎え、「地域共生社会づくりを実現する地域包括ケアとコミュニティソーシャルワーク機能」をテーマとする幹部職員研修を実施

・青梅市重層的支援体制整備事業移行準備庁内検討会を設置

・社会事業大学名誉教授大橋謙策氏を迎え、「地域共生社会づくりを実現する地域包括ケアとコミュニティソーシャルワーク機能」をテーマとする幹部職員研修を実施

◆(令和5年度)

・青梅市包括的支援体制整備等庁内検討委員会を設置

◆(令和6年度)

シンポジウムおよび地域住民座談会でいただいたご意見等

シンポジウムでの主なご意見等

●第1部「地域共生社会の実現に向けて」の講演を聞いて

- 住民の自主的な活動の立ち上げが大切だということがわかった。

- コロナ禍後の高齢化との共生問題が整理できた。

- 地域への愛着を育てるにはどうするべきかの課題を感じた。

- 地域社会との関係性について、もっとアンテナを広げて自分自身に何ができるのかを考えていきたい。

- 住民力を高める。地域への愛着と情熱、仲間がこうした気持ちになっていくことが大切だ。

- 第2次ベビーブーム世代のシルバ-化による横のつながりを強化したい。

- 今後高齢化社会となる日本にとって、より重要で大切な活動となると思った。

- 地域の取組発表があったが、具体的な活動内容をもっと広く市民に紹介してほしい。

- 八王子市では「はちまるサポート」など青梅市より積極的な取組をしているので、青梅市でも取り入れてほしい。

- 自治会の課題は義務感になってしまっていることで、義務感からは新しい発想が生まれないので、 郷土に対する愛情や熱意が大切なんだと感じた。

- 地域への愛着を育てるにはどうするべきかの課題を感じた。

- 楽しいところに集まる活動から地域共生ができていくと感じた。

●第2部「地域の取組発表」を聞いて

- 地域の取組発表があったが、具体的な活動内容をもっと広く市民に紹介してほしい。

- 地域での活動を知り、自分自身にも何かできることはないかと皆が考えることで、全体の歩みを進めることにつながっていくと思う。

- 民間企業が地域へ目を向けていくことは、大変有意義な活動であると感じた。

- 楽しいところに集まる活動から地域共生ができていくと感じた。

- 今後高齢化社会となる日本にとって、より重要で大切な活動となると思った。

●「今回のシンポジウムのこと、地域共生社会の実現に向けてはじめてみようと思ったことや福祉に関すること」(自由記載)

- 近隣(独居高齢者等)の問題から始めていきたい。

- 知らないことばかりで自身のアンテナが足りていないと感じた。

- 自治会をどうやって盛り上げていくか、気付きを与えることができると感じた。

- 今日の学びを今後の地域活動に活かしていきたい。

- 居場所づくりの大切さ。気付いたことから始めていきたい。

- 共生という観点からもう一度福祉について考えてみたい。

- とにかく声を掛けていこう!!

- 自身が目指すべき地域共生社会のイメージからは遠く感じた。

- 地域福祉コーディネーターの在り方については、もっとコーディネーター側が地域へ近づいていく雰囲気を持たないと地域内ではまとまっていかないのではないかと感じた。

地域住民座談会での主なご意見等

- 地域の交流も含め、世代の違う人たちの色々な意見を聞きたい。

- お互いに話すことで地域の良い点を再認識でき、また高齢化に進んでいく中でネガティブなイメージではなく別の視点を発見できた。

- 若者を交えた意見交換会をしたい。

- 普段関われない年代の方々と楽しく話ができたことで、今まで知らなかったこともたくさん知ることができた。

- 笑い話の中にも切実な悩みごとがある場合もあるので、もっと気軽に話せる場や人が増えたら良いと感じた。

- 皆と意見交換することで、自分のやりたいことやできること、すべきことが明確になったので、どんどん動いていきたい。

- これからどう変わっていくのか、自分も関わりながら地域を作っていきたいと思った。

- 小・中学生、高校生の地域貢献活動推進において、成人式での多世代交流や地域福祉大学など、もっと範囲を拡げ、充実させていくべきだ。

- 循環バス・グリーンスローモビリティを充実させることで買い物難民等を減らしたい。

- 交通手段の問題を改善していくことが、豊かな暮らしにつながるのではないかと思う。

- 移動販売車で市内のどこでも誰でも日常の買い物ができるようになるとすばらしいと思う。

- 自治会館をもっと使いやすくし、皆んなの居場所づくりとなるようにしていきたい。

- 時代の変化に対応すべく、自治会に拘らず、情報を共有してこれからを担う若者中心の地域づくりができるようにしていくことも必要ではないか。

- 若者からスマートフォンの使い方などを教えてもらうことで、多世代交流を促すとともに高齢者でも情報難民とならないようにするのはどうか。

- 多世代がお互いに見守り見守られる仕組みづくりをしていきたい。

- こども食堂ならぬ「誰でも食堂」といった、誰でも受け入れられる場所づくりや地域サロン・世代間交流の場を広げていきたい。

- 「ごちゃまぜ社会」の実現に向けて、具体的に動き続けられるように身の回りの方々と協力していきたい。

- 感謝の心を忘れず些細なことでも相手に伝えていくことが、年齢・性別の区別なく互いに協力し合える社会を目指す第一歩になると感じた。

- 自然豊かな青梅で、人間以外の生き物・森・山・農地なども視野に入れた地域福祉が実現するといいなと思う。

青梅市が目指す地域共生社会の方向性

青梅市地域福祉総合計画に掲げている地域共生社会の方向性(抜粋)

- 「多様性を認め合い、みんなが健やかに暮らせるまち」を目指します。

- すべての人が住み慣れた地域で暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことのできる「地域共生社会」の実現を目指します。

- すべての人が尊重し合い、一人ひとりが元気に活躍できる、地域共生社会の実現を目指します。

- 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指します。

- 複雑化・複合化した地域の生活課題に対し、これまでのこども・障がい者・高齢者といった対象者の属性や要介護・虐待・生活困窮といったリスクごとに設けられた制度で対応するだけではなく、多様な機関や専門分野が連携しながら課題の解決を目指します。

今後について

地域共生社会推進シンポジウムや地域住民座談会でのご意見、市民の皆さまからのご意見等を参考に、青梅市地域共生社会推進会議でご協議いただきながら、市民の皆さまとともに地域共生社会の実現に取り組んでまいります。

コラム

「地域共生社会の実現に向けて」

青梅市民の皆さま、いつも地域のためにご尽力いただきありがとうございます。今、私たちの青梅市でも「地域共生社会」の実現が強く求められています。これは、多様な人々が年齢や背景に関係なく支え合い、共に暮らし、安心して生活できる社会のことです。

青梅市にも、子育て世代のご家族、高齢者の皆さま、障がいのある方、外国からいらした方など、さまざまなバックグラウンドを持つ方々が暮らしています。そしてそのすべての人が、青梅の魅力を感じながら、安心して生活できる街づくりが私たちの目指す姿です。

一昔前、いや、私が子どものころの青梅市は、隣に誰が住んでいて、どんな人が住んでいるか、どんな仕事をしているかみんな知っている社会でした。隣組に入っていない人は無く、子供会の活動も活発でした。私は、地域の青少年委員として、子供会の役員さんと協力して、いろんな行事をしました。僕らの子ども時代でも経験したこともない、「うさぎ追い」の企画を小曾木の山で地元猟友会の皆さんの協力で行い、子供会の役員さんの協力で、豚汁を食べたりもしました。青梅青年の家では、ジュニアリーダー講習会。中学生になると、風の子太陽の子広場でキャンプ。高校生は、千葉の岩井海岸の青海荘に泊まっての宿泊訓練。そして、青年向けには、他県に行って青年国内研修を行っていました。

今は、どうでしょう。若者は、休みの日には、一人でスマホに向かい合う時間がほしい。若い夫婦はどうでしょう。ファミリーレストランで子どもたちは、レストランを走り回り、お父さんとお母さんは、会話もせず、スマホをいじっている姿も見受けられます。8050ではないですが、80歳のお母さんと息子の二人家庭も多く見られます。もちろん、高齢者から若者まで単身者も増えています。高齢者は、隣組をやめていきます。高齢者クラブにも入りません。青年団もとうの昔になくなりました。子供会もほとんど無くなりました。現在の地域社会は、「地域共生社会」とは、とても呼べるものではありません。「地域バラバラ社会」になっています。また、それを求めているのかもしれません。それでいいのでしょうか?私たちは、「人間」です。単なる生物学上での「ヒト」ではないのです。人と人との間に生きている「人間」なのです。

青梅市の市民サービスも充実していると思います。ゴミの日にゴミを出せば、持って行ってくれます。大勢待市長の公約通りに学校給食は無償化されました。地域で誰ともつながらなくても生きて行けているように見えます。本当に、それでいいのでしょうか?スマホで何をしているのでしょうか?Snsをやっているのではないでしょうか?やっぱり、人とのつながりを求めているのではないでしょうか?デジタルでのつながりもいいですが、地域の中でアナログの付き合いも大切なのではないでしょうか?「今は、困っていない。」だから、地域社会を考えなくていいのでしょうか?「今、困った」に対応することを青梅市の共生社会推進会議では、考えました。各市民センターに「地域福祉コーディネーター」を配置し、「助けて」を言えない人に、手を伸ばそうと考えています。でも、どこに、その困った人がいるかわからないと助けられません。私は、毎朝小学生に「おはよう」と声をかけています。そこで、小学生の普通に出会っています。普通じゃなくなった時には、助けることが出来るのでは無いかと思っています。まだ、雷と大雨で、通学路に大きな穴が空き、青梅市に連絡して、すぐに直してもらう程度のことしか出来ていませんが、みんなでつながって、「今、困った。」を発見して、みんなが幸せに生きられるようにしませんか。「地域共生社会」の実現に向けて、市民の皆さま一人ひとりのお力が必要です。

青梅市の豊かな自然や文化、そして皆さまの優しい心が、この共生社会の土台を支えています。一緒に、支え合いの輪を広げ、青梅市を誰もが困らない、温かい地域へと成長させていきましょう。

**青梅の未来は、私たち一人ひとりの手の中にあります。**

皆さまの積極的なご協力と参加をお待ちしております。

青梅市地域共生社会推進会議会長 山下 望

青梅市にも、子育て世代のご家族、高齢者の皆さま、障がいのある方、外国からいらした方など、さまざまなバックグラウンドを持つ方々が暮らしています。そしてそのすべての人が、青梅の魅力を感じながら、安心して生活できる街づくりが私たちの目指す姿です。

一昔前、いや、私が子どものころの青梅市は、隣に誰が住んでいて、どんな人が住んでいるか、どんな仕事をしているかみんな知っている社会でした。隣組に入っていない人は無く、子供会の活動も活発でした。私は、地域の青少年委員として、子供会の役員さんと協力して、いろんな行事をしました。僕らの子ども時代でも経験したこともない、「うさぎ追い」の企画を小曾木の山で地元猟友会の皆さんの協力で行い、子供会の役員さんの協力で、豚汁を食べたりもしました。青梅青年の家では、ジュニアリーダー講習会。中学生になると、風の子太陽の子広場でキャンプ。高校生は、千葉の岩井海岸の青海荘に泊まっての宿泊訓練。そして、青年向けには、他県に行って青年国内研修を行っていました。

今は、どうでしょう。若者は、休みの日には、一人でスマホに向かい合う時間がほしい。若い夫婦はどうでしょう。ファミリーレストランで子どもたちは、レストランを走り回り、お父さんとお母さんは、会話もせず、スマホをいじっている姿も見受けられます。8050ではないですが、80歳のお母さんと息子の二人家庭も多く見られます。もちろん、高齢者から若者まで単身者も増えています。高齢者は、隣組をやめていきます。高齢者クラブにも入りません。青年団もとうの昔になくなりました。子供会もほとんど無くなりました。現在の地域社会は、「地域共生社会」とは、とても呼べるものではありません。「地域バラバラ社会」になっています。また、それを求めているのかもしれません。それでいいのでしょうか?私たちは、「人間」です。単なる生物学上での「ヒト」ではないのです。人と人との間に生きている「人間」なのです。

青梅市の市民サービスも充実していると思います。ゴミの日にゴミを出せば、持って行ってくれます。大勢待市長の公約通りに学校給食は無償化されました。地域で誰ともつながらなくても生きて行けているように見えます。本当に、それでいいのでしょうか?スマホで何をしているのでしょうか?Snsをやっているのではないでしょうか?やっぱり、人とのつながりを求めているのではないでしょうか?デジタルでのつながりもいいですが、地域の中でアナログの付き合いも大切なのではないでしょうか?「今は、困っていない。」だから、地域社会を考えなくていいのでしょうか?「今、困った」に対応することを青梅市の共生社会推進会議では、考えました。各市民センターに「地域福祉コーディネーター」を配置し、「助けて」を言えない人に、手を伸ばそうと考えています。でも、どこに、その困った人がいるかわからないと助けられません。私は、毎朝小学生に「おはよう」と声をかけています。そこで、小学生の普通に出会っています。普通じゃなくなった時には、助けることが出来るのでは無いかと思っています。まだ、雷と大雨で、通学路に大きな穴が空き、青梅市に連絡して、すぐに直してもらう程度のことしか出来ていませんが、みんなでつながって、「今、困った。」を発見して、みんなが幸せに生きられるようにしませんか。「地域共生社会」の実現に向けて、市民の皆さま一人ひとりのお力が必要です。

青梅市の豊かな自然や文化、そして皆さまの優しい心が、この共生社会の土台を支えています。一緒に、支え合いの輪を広げ、青梅市を誰もが困らない、温かい地域へと成長させていきましょう。

**青梅の未来は、私たち一人ひとりの手の中にあります。**

皆さまの積極的なご協力と参加をお待ちしております。

青梅市地域共生社会推進会議会長 山下 望

地域共生社会に実現に向けた皆さまからのご意見をお待ちしております

ご意見はこちらからお寄せください<外部リンク>